小川キャスター:

AIの活用が進む中、著作権の問題にはどう向き合っていくべきでしょうか。

データサイエンティスト 宮田裕章 氏:

1つはプログラム側の問題ですね。例えばChatGPTのOpenAIという企業は、実は非営利の部分を組み合わせることによって、お金がどんどん儲かるものに流されて著作権侵害にならないように、例えばこの場合だと「何々風の絵を書いて」っていう著作権侵害に当たるようなものや、犯罪を助長するようなものをどんどん禁止して潰しているということですね。

なのでプログラム側で規制するというやり方も1つ。もう1つはより広いルールとか法律でガバナンスをとっていく形ですが、これはまさに今何ができるのかわからない状況の中、世界中で模索をしている状況。

小川キャスター:

どこに線を引くのかというと難しいところですよね。

データサイエンティスト 宮田裕章 氏:

使いにくくしてしまうというよりは、使いながら課題となるところに制限をかけていくのが今の日本が取っている方針なのかなと思います。

小川キャスター:

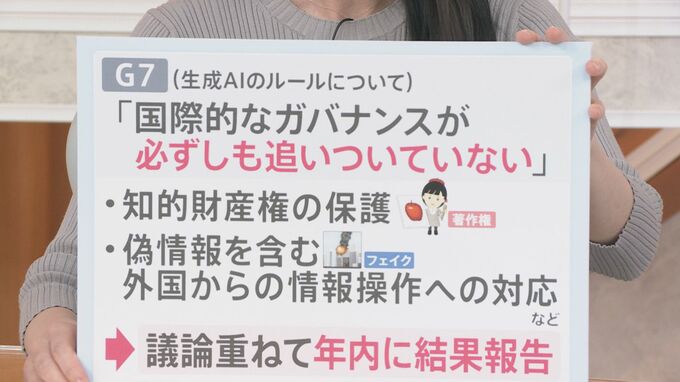

こうした生成AIのルール作りについては先日のG7でも議論が交わされました。

「国際的なガバナンスが必ずしも追いついていない」とした上で、知的財産権の保護、偽情報、偽の情報を含む外国からの情報操作への対応などを議論し、年内には結論を報告するとしていますが、このルール作りはどうご覧になっていますか?

データサイエンティスト 宮田裕章 氏:

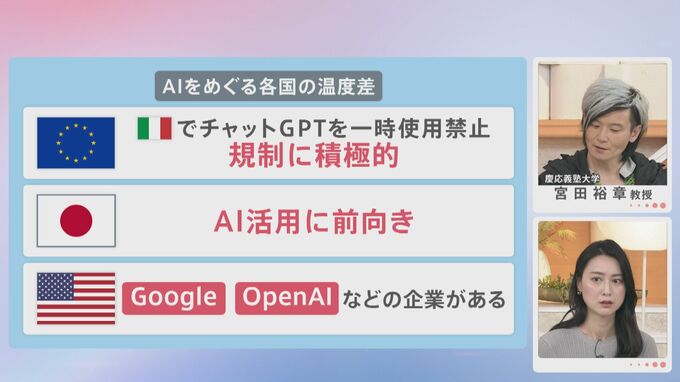

国際的なルールを作るのは、プライバシーに対する考え方や法律が違っているので簡単なことではありません。例えば、イタリアで一時的に(ChatGPTに関して)禁止措置が取られたなど慎重な側面がある一方、アメリカはもう少し活用したいと。

ただOpenAIを含めた利益誘導という側面もあるので、例えば日本がより中立的な観点でルール作りのリードを取る可能性も十分あるんじゃないかなということです。ただ実際に作れるかどうか、日本の実行力が問われる場面なのかなと思います。

小川キャスター:

AIもどんどん進化を続けていますから、迅速なルール作りが必要になってきます。