村田門左衛門はいわゆる「目付」だった?

素性やどこに住んでいたのかなど一切不明、ですが「薩摩での任務をこなせる力量があると認められて抜擢・派遣された優秀な人物だったのだろう」と研究者は推察しています。

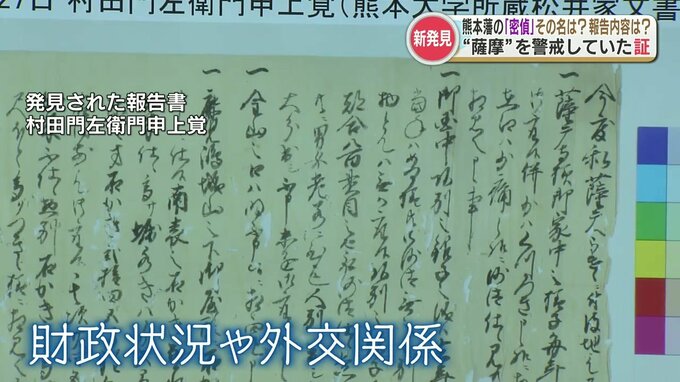

その村田門左衛門の報告書には薩摩の財政状況や藩主の近況、外交に関する細かな記載など多岐にわたっています。

例えば…(※2)

【年貢徴収の状況】

「薩摩藩領内では去年の年貢は所により大規模な虫害で農民たちは困っていると聞いています。まずは未進分(年貢を完納していない分)を厳しくお取りになり、取り切れなかった分はご容赦なさるとのことです」

【島津光久(※3)の娯楽】

「薩摩守様(島津光久公)のお楽しみは猪狩りばかりなさっていると聞いています」

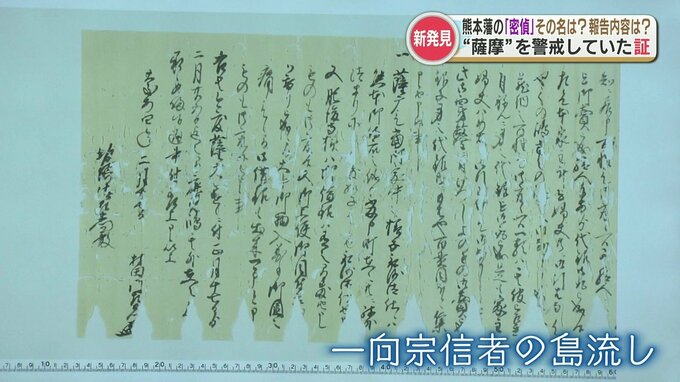

また中でも鹿児島(鶴丸)城の一部が洪水で流されていたことや、薩摩藩が厳しく弾圧していた浄土真宗の信者、いわゆる一向宗を島流しにしていたことは、これまでに資料がなく、今回はじめてその実態が明らかになりました。

熊本大学永青文庫研究センター 後藤典子 特別研究員「(研究が進めば)明治維新の主体となる鹿児島藩(薩摩藩)の政治的基盤をより深く理解できるようなるはずです」

新たな発見は、この先も続くのでしょうか?今後、熊本大学では鹿児島県の研究者とともにさらなる調査を進めることにしています。

※1…この年1651(慶安4)年4月、「鎖国令」など江戸幕府の体制を確立した第3代将軍・徳川家光がこの世を去る。7月には慶安の変(由井正雪の乱)が起こる。

※2…熊本大学による現代語訳を基にしています。

※3…島津光久(薩摩藩第2代藩主・1616~1695)