しかも波打ち際が浸食でえぐれているので、お菓子の「きのこの山」の笠の部分だけが海面から突き出しているように見えます。こうした島はロックアイランドと呼ばれ、サンゴ礁に囲まれた浅瀬の海=ラグーンに浮かんでいて、その多くが無人島です。

不思議なのは島の形だけではなく、島の湖にもあります。ロックアイランドの湖は内陸にあるにも関わらず、海に棲む魚やエビがたくさんいてサンゴまで繁殖し、水も塩っぱいのです。

番組で湖を水中撮影したところ、湖底に天然の細いトンネルがあり、それが別の湖や海と繋がっていることが分かりました。こうした海水が混じっている湖はマリンレイクと呼ばれています。

マリンレイクの数は50以上もあるのですが、最もテレビ的なのが「ジェリーフィッシュレイク」という湖。

ジェリーフィッシュとは英語でクラゲのことで、その名の通り、ここには100万匹以上のタコクラゲが生息しているのです。

無数のオレンジ色のクラゲが湖をユラユラ漂う様子は、幻想的ですらあります。この湖のタコクラゲは、外洋のタコクラゲが持っている毒のある触手がなくなっています。天敵のいない閉ざされた湖で暮らしているうちに、武器の必要がなくなり退化したものと考えられています。

このパラオのロックアイランド群は自然がつくった絶景と、生命進化の顕著な例としての価値が認められて世界遺産になりました。

ノルウェー 6500の不思議な島々

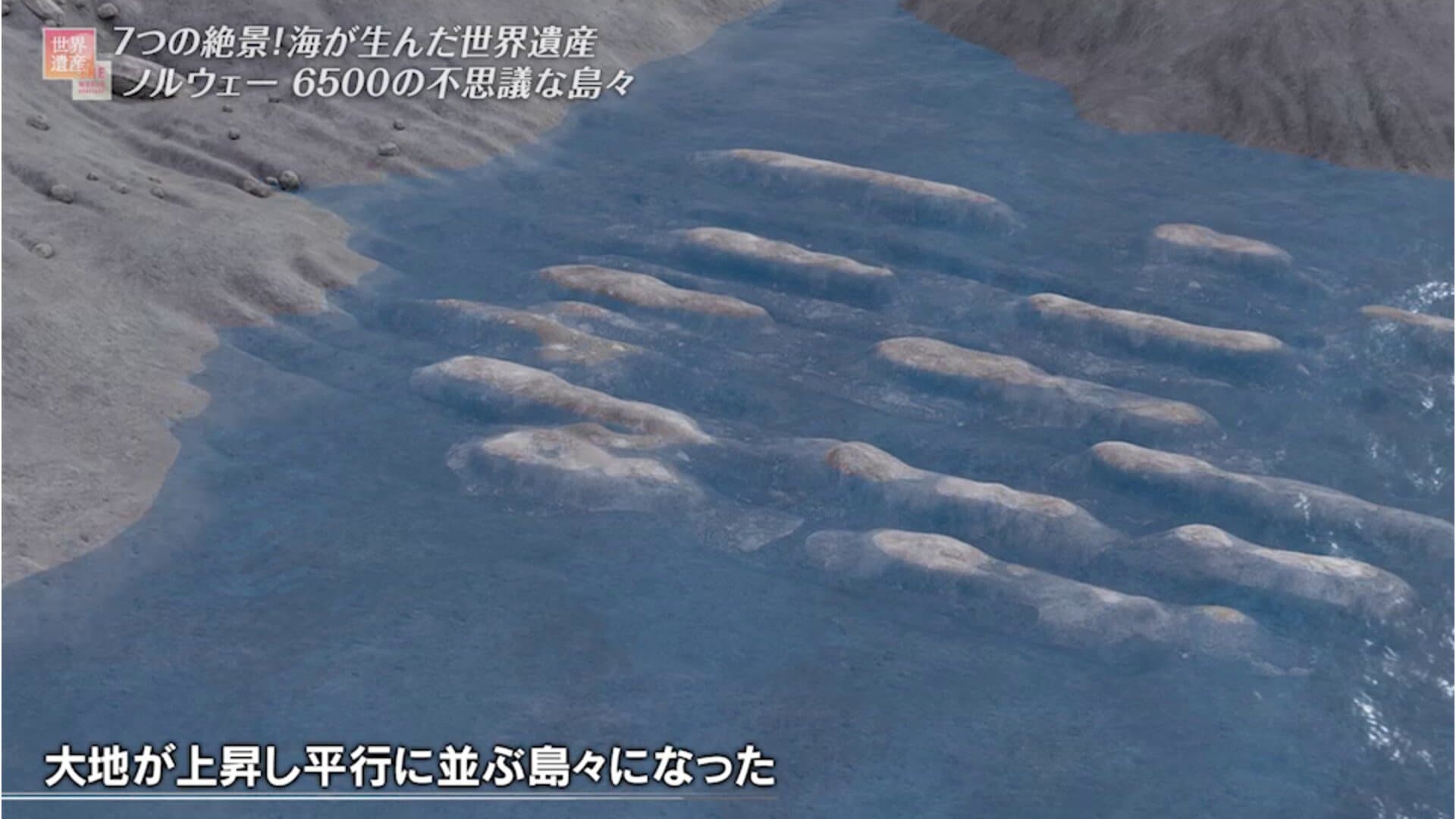

もうひとつ、不思議な形をした島々が浮かぶのが、ノルウェーの世界遺産「ヴェガ群島」です。こちらは6500もの平べったく細長い小島がほぼ真っ直ぐ、しかも平行に並んでいるのが特徴です。タイルを並べたようというか、本当に不思議な景観・・・こんな島々ができた原因は氷河期にありました。

巨大な氷河が流れるときに、引きずっていくのが地面の石。その氷の底の無数の石が大地を削り、長い溝とあぜのような凹凸が平行にいくつも並ぶ地形を生みます。氷河期が終わり、この凹凸の地形が隆起。あぜの部分が「平行に並ぶ島々」として海上に現れ、こんな景観が出来上がったのです。

ヴェガ群島は岩だらけで耕作に適さないため、ほとんどが無人島です。それでも土壌改良をして、人が暮らせるようになった島がいくつかあります。人々は海から採ってきた海藻を岩の上に広げて腐らせ、少しずつ土に変えていきました。このおそろしく地道な作業を数百年続け、ついに牧草が育つほどの土壌が作り上げたのです。

世界遺産になるための条件のひとつに「土地利用の際だった例」というものがあります。ヴェガ群島はこの条件を満たして世界遺産になったのですが、土壌改良以外にもうひとつ極めて珍しい土地の利用をしています。

それは島にいくつも建っている小さな小屋。到底人が入ることは出来ない極小サイズの小屋・・・実は渡り鳥のホンケワタガモのためのものです。初夏になるとホンケワタガモがヴェガ群島にやってきて、この小屋に入って卵を産み、雛を孵します。

このとき柔らかい胸の羽毛を巣に敷き詰めるのですが、これが「羽毛の宝石」と呼ばれる最高級ダウンの原料になるのです。カモの親子が巣立った後、島の人々は小屋から羽毛を集めて売るのですが、これを使った羽毛布団の値段は一枚100万円は下らないそうです。

人は産卵・繁殖のための小屋をカモに提供し、カモは高級ダウンを人に提供する・・・こうした人とカモの共生関係は、1000年前のバイキングの時代にまで遡ると言われます。

このヴェガ群島、番組では何回も取材しようとしたのですが、なかなか撮影許可が下りませんでした。ホンケワタガモは毎年、同じ個体が同じ小屋にやってくるのですが、一度でも驚かせたりすると、翌年からはその小屋には来なくなるそうです。島の人々は、大切な収入源であるカモをよそ者が驚かせることを恐れて、許可を出してくれなかったわけです。

コロナ禍で海外渡航が制限されていた時期、番組は日本から撮影チームを送り出すことが出来なくなったため、各国の現地スタッフによるリモート撮影を行っていました。ヴェガ群島についても、ノルウェーの現地スタッフだけで撮影チームを編成して撮影交渉したところ、なんとすんなりと許可が出ました。地の利というかホームの強さというか、ホンケワタガモを大事にする島の人々の気持ちを、地元ノルウェーの人はよく理解しているためだと思います。おかげで世にも珍しい島々と、人とカモの共生を撮影することが出来ました。

コロナ禍での番組制作はいろいろと苦労が多かったのですが、こうした地元スタッフならではの優位さを知ることが出来たのは、今後への大きな収穫でした。ヴェガ群島のように異邦人が撮影するにはハードルが高い世界遺産は他にもいろいろあるのですが、地元スタッフを生かす同じやり方で撮影が可能になるかもしれないからです。

執筆者:TBSテレビ「世界遺産」プロデューサー 堤 慶太