重大事態の4割超 そもそも「いじめ」として認知せず

増加傾向が止まらない重大事態をどうするか。実は文科省はもう一つ、新しいことを始めていた。今年度からの国への報告制度に先立って、2021年度の調査から「重大な被害を把握する以前のいじめの対応状況」を分析し、公表し始めた。

重大事態の予防策を考える上でも重要な視点だが、その内容は、ほとんどメディアで報道されていないので詳細を報じたい。

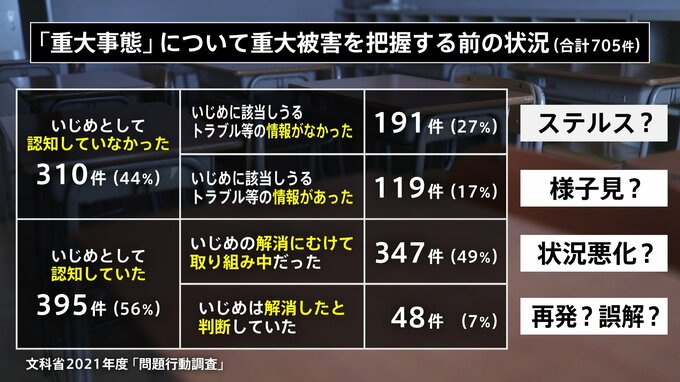

2021年度、合計705件に上った重大事態は、大きく2つに分けられる。そもそも「いじめ」として認知していたのかどうかということだ。その結果、重大事態の4割以上(310件・44%)は、もともと「いじめとして認知していなかった」ことが分かった。

しかもその半数以上(191件)は、「いじめに該当しうるトラブル等の情報」すらなかった。つまり重大事態全体の約3割(27%)は、いわば探知レーダーにもひっかからない“ステルス型”で密かに進行し、いきなり重大事態として認知されたと見られる。

文科省によると、何の前触れもなく、いきなり加害者側が刃物を取り出して脅すなど、重大事態の定義に当てはまるようないじめが勃発したケースも中にはあるという。とはいえ多くは学校関係者や保護者も含め、誰にも気づかれないままにいじめが始まり、深刻化して初めて表面化したのではないだろうか。

そして119件(全体の17%)の重大事態は、「いじめに該当しうるトラブル等の情報がある」にも関わらず、いじめ認知をしていなかった。学校が様子見をして対応を留保するなかで深刻化してしまった“様子見型”と言えそうだ。

教員があまりに多忙で、トラブル情報に気づけなかったのか。気づかないふりをしたのか。勝手に「好転するだろう」と思い込んでしまったのか。さらなる詳細な分析と対策が求められる。いずれにしても、真っ先にゼロに減らしていきたいケースだ。

半数以上の重大事態 いじめとして認知しながら悪化 なぜ…

一方、いじめ重大事態になる前に、「いじめとして認知していた」ケースは全体の半数を超えた(56%・395件)。そのほとんど(347件)は、「いじめの解消にむけて取り組み中だった」。つまり“状況悪化”型とも言えるもので、認知をしていたのに状況が悪化したケースが多かったと想像できる。

文科省は、いじめが「解消している」状態を次のように定義している。少なくとも、(1)いじめの行為が止んでいること(3か月以上)、(2)被害を受けた子供が心身の苦痛を感じていないこと、の両方を満たしている必要がある。

重大事態の約半数は、いじめ行為が何らかのかたちで継続しているか、あるいは、いじめがなくなったと思われてから3か月以内の再発によって重大化してしまったということだ。

そして、いじめとして認知しながら重大事態になったうちの48件(全体の7%)は、「解消したと判断していた」ケースだ。いじめ行為が3か月以上、止んでいると思われたのに、再燃あるいは見えないところで継続し、「重大事態」になってしまったということだ。水面下で継続しているにもかかわらず学校側が見逃したか、再発はしないと思い込み、その後の確認や対応が甘かった可能性もある。