この春、こども家庭庁が発足した。いじめ対策についても司令塔の役割を果たすという。このタイミングで文科省は、いじめ対策における仕組みを一つ変えた。いじめ重大事態が発生したら、各学校や各教育委員会は自治体の首長に報告するだけでなく、直接、文科省にも報告するよう要請した。実は、文科省はこの新制度の開始に先立ち、ある分析を始めていた。いじめ重大事態の予防に繋がる取り組みとなるのか。国の本気度が試される。

今年度スタートした「いじめ重大事態」の報告新制度

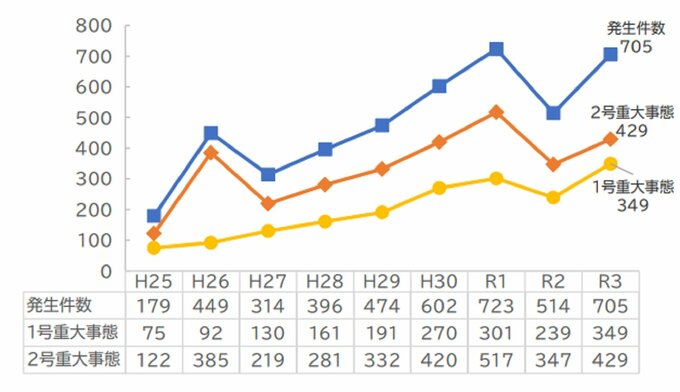

2021(令和3)年度、全国の小中高校と特別支援学校での「いじめ重大事態」は705件に上った。いじめ重大事態とは、「いじめ防止対策推進法」に規定がある。身体的被害や長期欠席などが生じたいじめのことで、重大事態が公立学校で生じた際には、学校または各教育委員会に組織を設けて事実関係を明らかにし、再発防止策を講じるよう求めている。

*「1号重大事態」…生命、心身、財産に重大な被害が生じた疑いがある。

*「2号重大事態」…相当の期間、学校の欠席を余儀なくされている疑いがある。

*「1号」と「2号」のどちらにも計上される場合もある。

積極的にいじめを認知して初期段階で対応し、重大事態を一つでも減らす。そんな国の基本方針のもと「いじめ防止対策推進法」は2013年にスタートしたが、残念ながら重大事態の増加傾向が止まっていない。

10年経って重大事態を国へも直接報告するように求めたことについて、文科省は「こども家庭庁と共に各学校または各教育委員会によるいじめ重大事態の調査について必要に応じて助言などを行い、運用改善を図るなどの取り組みを行うため」と説明している。こども家庭庁には今後、弁護士らが「いじめ調査アドバイザー」として配置され、調査に関する助言を行ったり、関係府省・機関と連携していじめ防止への支援を行ったりするという。