取り締まり強化と暴走族の抗争と融合

警察による取り締まり強化は、いわゆる「暴走族対策法」として結実します。

この法律は共同危険行為、つまり集団暴走を禁止する法律でした。

しかし、取締りをすれば一時的にはおとなしくなるものの、すぐに復活し、この法律以降も暴走族たちは増殖し続けました。そして80年代前半にピークを迎えることになるのです。

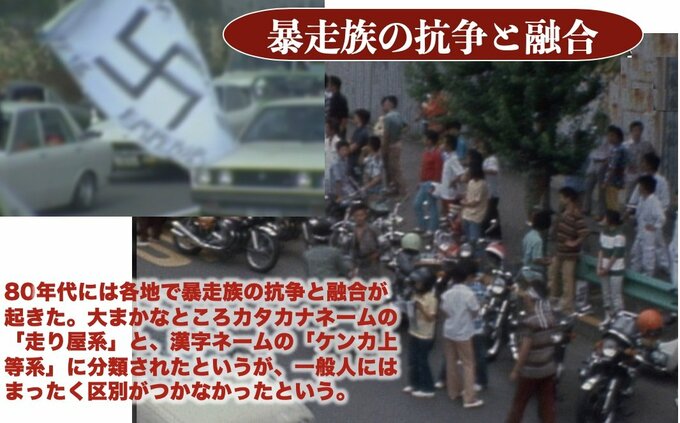

彼らは当初、小規模のグループを作っていましたが、それぞれ地域ごとに抗争と融合を繰り返して、次第に連合体を形成するようになりました。

現在も残る暴走族連合のルーツは、この頃にあるといえそうです。

特殊なカルチャー

警察庁調べで、暴走族の「構成員」数は1982年に4万2000人を数えました。真似事をしている人も含めたらもっと多かったでしょう。なお80年代からいわゆる「族車」の主流はオートバイからクルマに移っていきます。

そうした中、暴走族たちは特殊なカルチャーを作っていきました。

【暴走族カルチャー(1) 漢字の当て字】

夜露死苦(よろしく)や、仏恥義理(ぶっちぎり)など、誰もが聞いたことがあるでしょう。愛羅武勇なんてのもありますね。「あいらぶゆー」です。

では、次のは分かりますか?(*正解は一番最後に)

(1)愛死天流 (2)鬼魔愚礼 (3)魔苦怒奈流奴 (4)麗心愚

【暴走族カルチャー(2) 初日の出暴走】

ある時期から、暴走族はみんなで集まって初日の出に向かうのが恒例行事となりました。ひとめでそれと分かるクルマが国道を通って富士山麓などに向かったものです。それを取り締まる警察。今からはちょっと信じられませんが、その光景は一時期「正月の風物詩」にすらなっていったのです。

【暴走族カルチャー(3)シャコタン車の意匠】

クルマの車高はベタベタに低く(車高短=シャコタン)、マフラーは空をつき(竹ヤリ)、フロントバンパーは長く突き出てる(デッパ)と、特別な改造車が彼らの美学でした。

千葉県と茨城県に多かったことから「チバラキ仕様」などと呼ばれました。