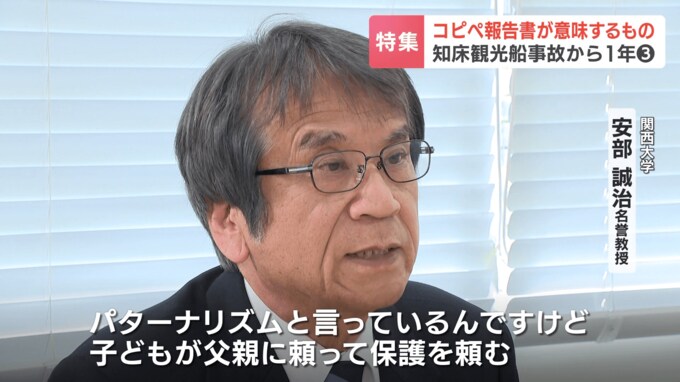

船舶の行政に詳しい関西大学の安部誠治(あべせいじ)名誉教授です。

関西大学・安部誠治教授

「今回事故を起こしたような、ああいう知床の遊覧船会社のようなところは本当に社員が少なくて、安全に関わる管理規程1つも自分たちの力で作ることができない現実が一方であるわけです」

その上で、事業許可を与える「国」と許可を受ける「事業者」の関係を「親子」に例えます。

関西大学・安部誠治教授

「パターナリズムと言っているんですけど、子供がですね、父親に頼って保護を頼む。父親も何してんねん自分でもうちょっとやれよ」というふうに思いつつも、手助けをするというですね。許認可を与える側と、それを受ける側がですね、緊張感というのが失われていた側面があるんではないかというふうに思います」

堀啓知キャスター)

取材をした長沢記者です。国の対策は今どこまで進んでいる状況ですか。

長沢祐記者)

事故後、国は、対策検討委員会を立ち上げ、課題を洗い出した結果、去年12月、66項目の安全対策を取りまとめました。今の国会で、海上運送法の改正など、ようやく、具体的な対策に動き始めました。

香山リカさん)

逆の言い方をするとこれまでの制度には、66項目も改善点が潜んでいたということですよね。

長沢祐記者)

ひとつだけ例をあげると「安全対策が全国一律だった」ことがあげられています。事故当時、海水温は4度しかありませんでした。仮に救命胴衣を着ていても、その効果に疑問があったわけです。寒冷地の場合、救命いかだの搭載義務付けなど、地域にあった安全対策、つまり実効性が求められています。

シリーズ「誓いの海」第1回、第2回はこちら