■自由に値上げできない入浴料金 背景には70年以上前のある“法令”が

こうした苦しい状況下でも、銭湯は入浴料金を自由に決めることはできません。

その背景には、70年以上前に交付されたある“法令”の存在がありました。

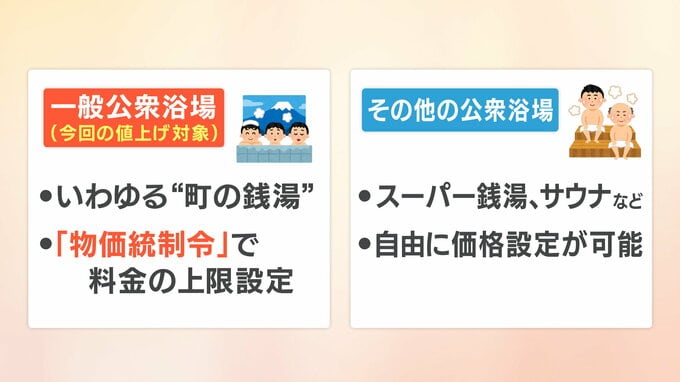

その前提として、まず銭湯の2つの分類について知っておく必要があります。

いわゆる“町の銭湯”など、地域住民が衛生的な生活を送るための入浴施設は、法律上「一般公衆浴場」と定義されています。

一方、スーパー銭湯やサウナなどの娯楽目的の入浴施設は「その他の公衆浴場」と呼ばれます。

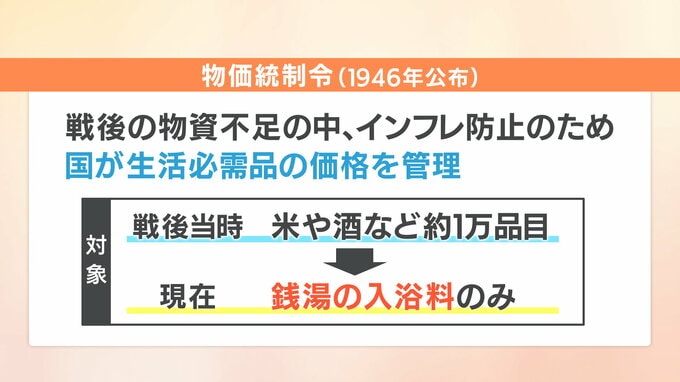

「その他の公衆浴場」は店ごとに自由に入浴料を決められる一方、「一般公衆浴場」は、国が終戦後間もない1946年に出した「物価統制令」に基づいて、都道府県ごとに入浴料の上限額が決められています。

「物価統制令」とは、戦後、物資が不足する中でインフレを防ごうと、国が生活必需品の価格を管理するために出された勅令です。

公布当時は、米や酒を始め1万品目ほどが対象でしたが、現在残っているのは銭湯のみです。

この法令に基づき、愛媛県内ではこれまで入浴料の上限を400円に設定していましたが、西岡さんら組合の要請を受け今月から450円に引き上げました。

※寿温泉の場合、温泉を引くための費用としてさらに10円の上乗せが認可。

愛媛県のシンボル・道後温泉を例に見てみると…

地元民が多く訪れる「椿の湯」は「一般公衆浴場」に該当するため、今回の値上げの対象となり、5月から入浴料が450円に引き上げられます。

一方で「道後温泉本館」と「別館飛鳥乃湯泉」は、「その他の公衆浴場」に該当します。そのため、自由に料金が決めることができます。