■客の反応は“好意的” しかし、綱渡りの経営は続く…

県内で入浴料の改定は9年ぶり。

ちなみに前回の引き上げも燃料費の高騰が背景の一つでした。

しかし、常連客に値上げについて聞くと、その反応は非常に“好意的”なものでした。

<常連客>

「これは世の中の流れの一環だと思うので、仕方ないと思いますね」

「ここのお湯の質がすごく良いので、別に高いとは思っていないです」

「値上げ自体はしょうがないことだと思うので、頑張ってくださいとしか」

値上げからおよそ2週間。

取材したこの日まで、客足に大きな変化は見られないといいます。

<寿温泉・西岡誉明さん>

「出遅れて値上げができないと後で値上げしようと思っても大変なので、値上げラッシュのこの時期にしておくのがベストだと思った」

一方で、松山市内には設備投資の面で資金繰りが難しい銭湯も少なくなく、ボイラーやサウナなど機械の故障をきっかけに廃業を選択する店もあるそうです。

<西岡さん>

「”ボイラーが壊れたらもう風呂をやめる時よ”とか、そんな感じで言うところが多いですよね」

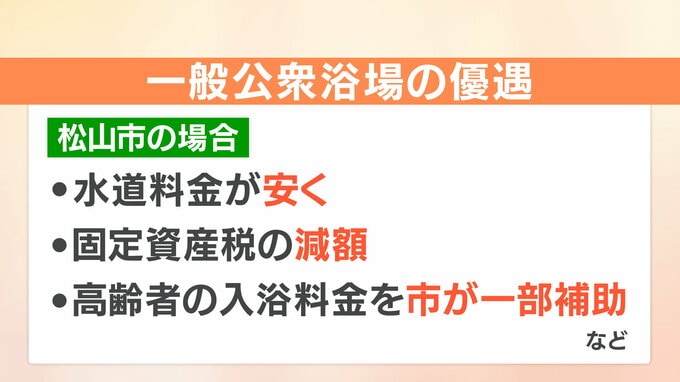

■高齢者はほぼ半額に 銭湯にはさまざまな“優遇措置”も

綱渡りの経営が続いていますが、銭湯はその経営を維持するために行政からさまざまな支援を受けている面もあります。

内容は自治体によって異なりますが、例えば愛媛県松山市の場合は以下のような補助が設けられています。

▼水道料金が安く

▼固定資産税の減額

▼高齢者の入浴料金の一部を補助 など

減少の一途を辿っているとはいえ、銭湯は日本の大切な“文化”とも言える存在です。

この文化を次の世代に残していくためには、「料金引き上げ」だけに頼らない多面的な経営支援が求められそうです。