明治以降最悪の関東大震災から100年のシリーズ特集、2回目です。

平成に入り相次いだ阪神・淡路大震災や東日本大震災を受け、首都直下地震について国が対策を進めています。開発が進んだ首都圏のリスクにどこまで対応できるのか?専門家は多くの課題を指摘します。

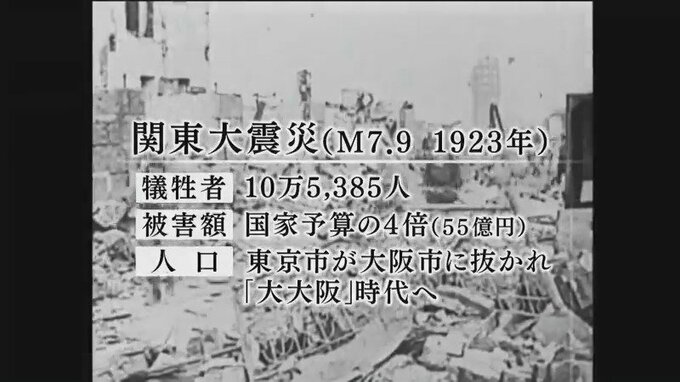

1923年・大正12年の関東大震災。犠牲者10万5000人余。直接の被害額だけで当時の国家予算の4倍(55億円)。死者だけでなく各地への避難で東京市の人口が大阪市に抜かれる「大大阪」時代となるなど、日本はまさしく存亡のふちに立たされました。

あれから100年、震災後、帝都復興のシンボルとして隅田川にかけられた永代橋です。周辺には高層ビルやマンションが立ち並び、いまや巨大地震の痕跡は見られません。

■「耐震化進んだから死者6148人」本当に?

来るべき地震にどのように備えるのか?

いま、国が対策を進める首都直下地震。想定は阪神・淡路大震災と同じM7.3です。これは関東大震災の20分の1の規模にすぎません。死者は2万3000人です。

これを受け、東京都も去年10年ぶりに想定を見直し、耐震化などが進んだとして都内での死者を最大6148人とし、これまでより3500人減らしました。関東大震災の規模を想定した被害も今回出しましたが、死者は最大1971人。

本当にそんな規模ですむのか?国や自治体の委員を歴任する専門家は。