「“勉強したい”は家族を捨てる気持ち」未来を描くことへの罪悪感

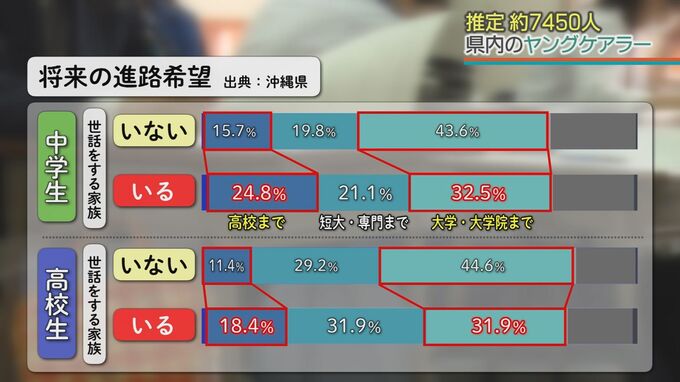

県独自の調査項目の一つ、中高生に対して行われた将来の進路希望調査の結果では、世話をする家族がいないと回答した子どもと比べて、いると答えた子どもは進路希望を『高校まで』とする割合が多く、『大学・大学院まで』とする回答は低くなっています。

仲宗根杏珠さん「中学生高校生のうちから、自分は家族のケアをしないといけないから働かなくちゃいけない。沖縄を出て自分が行きたい大学に行きたい勉強をするとか、したい仕事をするっていうこと選ぶことって、自分がいないと家族が回らない状況であれば、ある種、家族を捨てるみたいな気持ち」

家族のケアに追われ、自身の未来を描くことが困難なヤングケアラー。仲宗根さんは、何とか県外の大学に進学し勉強に励んでいますが、自分は母親を捨ててしまったのではないかという罪悪感に、常に苛まれていると話します。

仲宗根杏珠さん「母親のそばにいて支えてあげるっていうのが世間的な常識なのかなとか、それができてない私は人としておかしいのかなとか考えたり、本当だったら悩みもしないで母のそばに沖縄に帰ろうっていうのが正しい選択なのかもしれないなって、自分を責めるというか、自分って何なんだろうなって考えることがあります」

14日に県庁で開かれた会見で玉城知事はヤングケアラーの現状についてこう述べました。

玉城知事「市町村の福祉部署や学校現場と連携しつつ、必要な支援につなぐための寄り添い支援に取り組み始めているところであります」

今回の調査結果から、県は福祉や教育、保健・医療をはじめとした多分野での連携が不可欠という分析をしています。しかし、県が去年行った教職員を対象に行った調査では、学業に影響が出ている子どもへの対応として『職員間での情報共有』は18.7%、『スクールカウンセラーへの連携』は8.5%にとどまっていて、学校現場でさえも連携が十分になされているとは言えないのが現状です。