続いては最近耳にしたことがある方も多いでしょう。こちら、ヤングケアラー。本来大人が担うと想定されている家事や介護を日常的に行っている子どものことです。県の調査の結果、県内の子どものうち20人に1人がヤングケアラーであることが分かりました。いま彼らに求められる支援は何か、当事者の声とともに考えます。

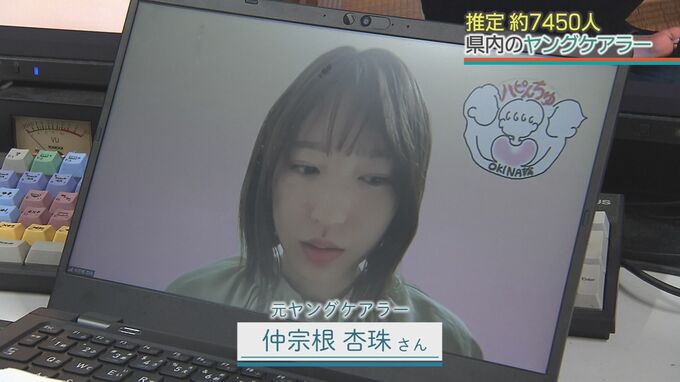

仲宗根杏珠さん「なんか怖いとか苦しいとか、逃げ出したいとか、いっそのこと自分も一緒に死んであげようかなとか。小学校6年生くらいのときですかね、ずっと思ってる時期があった」

ヤングケアラーとして精神疾患のある母親のケアをしていた、仲宗根杏珠さん。母親と二人暮らしをしていた幼少期は、極度のプレッシャーの中で、話を聞いたりなだめたりという精神的ケアをしていました。

仲宗根杏珠さん「母が自殺未遂をしたんですけど母の自殺未遂が起こったのは私のせいかもしれないっていう風に自分をずっと責め続けていた」

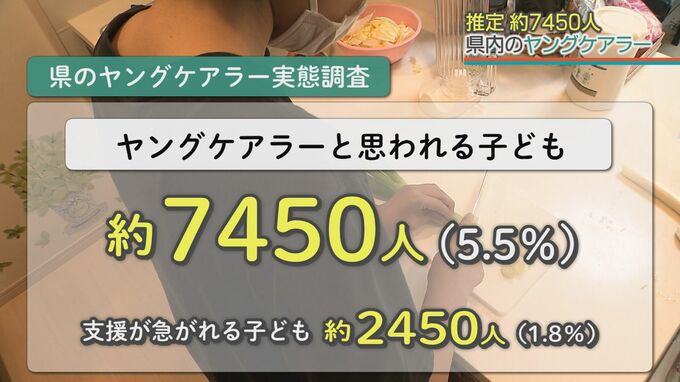

大人に代わって家族の世話をする子ども、ヤングケアラー。去年県が行った、県内の小学5年生から高校3年生までを対象にした調査によると、約7450人、子ども全体の5.5%がヤングケアラーだと思われるということがわかりました。また、何らかの影響が出ていて、支援が急がれる子どもは1.8%にあたる2450人と推定されています。

今回の調査結果を元ヤングケアラーで、現在は支援活動を行っている藤木和子弁護士と読み解いていくと、ある数字が彼らのおかれている状況を顕著に表していることがわかりました。

藤木和子弁護士「高校卒業後の進路の希望の率、短大や専門学校や大学の希望の率が中学生も高校生も、明らかにケアする家族がいる場合だと減っていたというのは、本当に心からの驚きでした」