教官「再犯しないようにするのが僕たちの一番の仕事」

別の時間、A受刑者は担任の教官の面接を受けていました。話題は自らが起こした交通事故についてです。

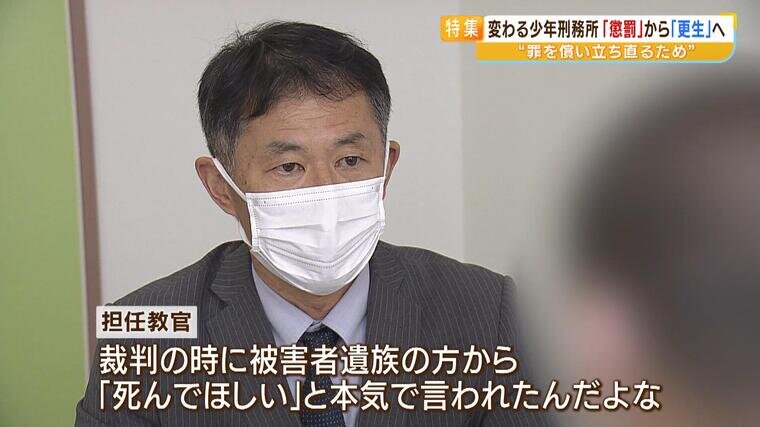

(担任教官)「裁判のときに被害者遺族の方から、『死んでほしい』と本気で言われたんだよな。それを踏まえて、被害者遺族の方に考えや思いはあるかな」

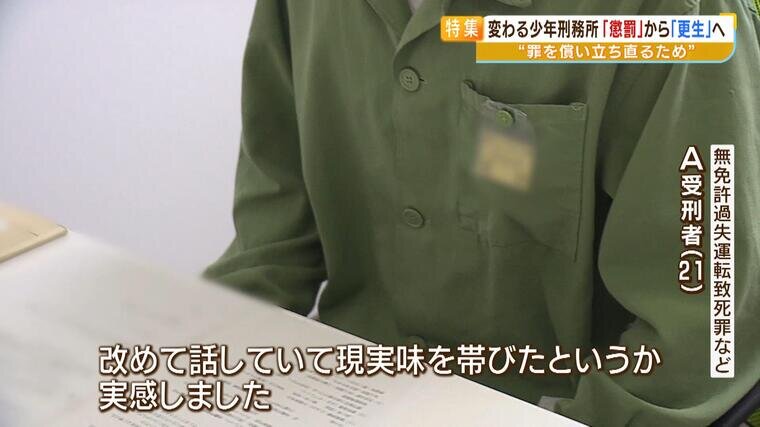

(A受刑者)「やっぱり『もう戻らない』っていう言葉。改めて話していて現実味を帯びたというか実感しました」

“遺族への思い”までは言葉が出ませんでした。面接は月に一度。前回からどのような変化があったのか、さらに問いかけが続きます。

(担任教官)「前回は『無免許を気にしていなかった』と言っていた。自分から『さあ行こう』というわけじゃなかったと。今はそういう気持ちはなくなってきた?」

(A受刑者)「そうですね。自分がどうにかできたかなと思うので」

(担任教官)「この1か月で変えたものって何かな?」

(A受刑者)「自分の今まで書いてきた日記とか、そういうのを振り返って原因を考えたときに、自分が止めることもできたし、今回みたいに事件・事故を起こしちゃってるのも自分自身。それが自分が悪いかなと思うことにつながりました」

次の面接までに、遺族に何ができるか、考えをまとめることになりました。

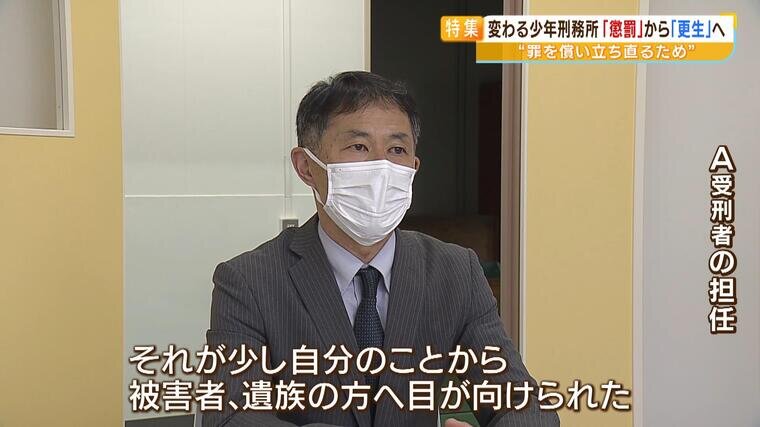

こうした時間以外も、受刑者と担任は毎日、日誌を通じてやり取りしています。ひとりひとりに寄り添い、事件に向き合ってもらうことで、贖罪の気持ちを芽生えさせることが目的です。

(A受刑者の担任)

「最初は自分のことだけしか目がいかなくて。それが少し自分のことから被害者、遺族の方へ目が向けられた。受刑者に厳しいことをするというのも遺族の方とか社会的に見たら必要で『当たり前だろ』と思うことかもしれないですけど、受刑者を教育して、社会に出て再犯をしないようにするのが、僕たちの一番の仕事かなと思います」