親が抱え込まない子育てを 「いつも涙」が笑顔に

親の孤立を防ぐ取り組みは保育園以外にも。

東京都内で3歳と1歳の子供を育てる木崎綾乃さんを訪ねたのは、子育て経験のある地域のボランティアです。

木崎さんの次女は「無園児」です。新型コロナの影響で里帰り出産ができなかったこともあり、夫のいない日中、外出することもできなくなりました。

木崎綾乃さん

「地元も遠いので、友達もたくさんこちらにいるわけではないので、なかなか相談できる相手もいなくて。大変でいつも泣いていました」

家庭訪問型子育て支援「ホームスタート」を利用して一緒に外出したことをきっかけに、一人でも子どもを連れて外に出られるようになりました。

木崎綾乃さん

「気持ちが楽になると子どもといる時間もつらいっていうふうに思わなくなった。自然と笑えるようになったんですよね」

この家庭訪問は、小学生未満の子どもがいる家庭なら誰でも無料で利用できます。

ホームスタートジャパン 森田圭子代表理事

「どんなに子どもが別の場所に預けられるというようなことがあっても、一番長い時間一緒にいるのは親ですし、その親子の関わりを一緒により良いものにしていくのをサポートする」

子育てを親だけで抱え込まないための支援が必要とされています。

注目の「子ども誰でも通園制度」 実現の課題は?

小川彩佳キャスター:

ここからは取材した社会部の岡村記者に聞きます。よろしくお願いします。

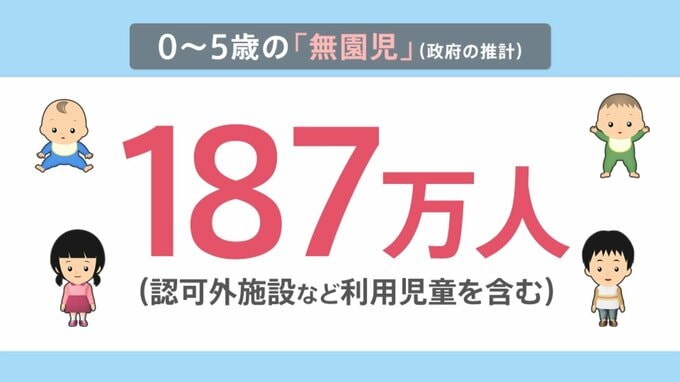

保育園などに通っていない、いわゆる「無園児」と呼ばれる子どもたちは全国で実際、どれくらいいると言われているのですか?

社会部 岡村仁美記者:

政府の推計では187万人ということなんですね。

ただ、この数字には認可外施設に通う子ども、積極的に自分で子育てをしたい人、というのも含まれているので、無園児であること自体は問題ではないのです。ただこの中に「本当に支援が必要な子ども」というのがどれくらいいるのかがわからない、というのが現状です。

小川キャスター:

実態が把握できていないが支援が必要な方は確実にいる、という中で実際に現場を取材してどんなことを感じましたか?

岡村記者:

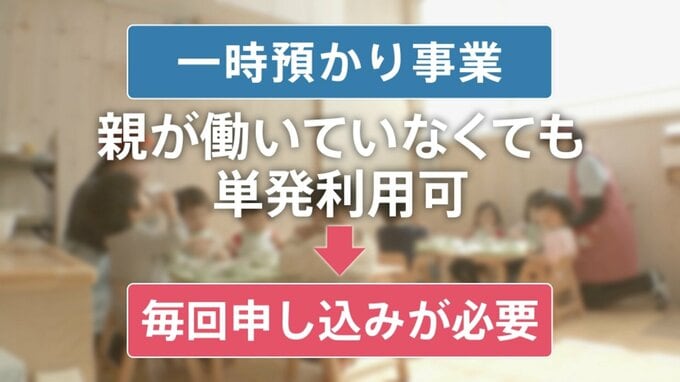

私自身も3歳の双子を育てる母なのですが、海外で過ごした育児休職中に子どもたちを週に2日、午前中だけ保育園に預けたという経験があり、本当に精神的に救われました。そういう経験から、日本の保育園ももっと柔軟になってほしい、と思い取材をしたのですが、現在、日本でもこの一時預かりという形で親が働いていなくても、単発で保育園を利用することは出来ます。ただ、毎回申し込みをしなければいけないなど、「少し使い勝手が良くない」という声もあり、定期預かりによって利用しやすくなるかと思います。

小川キャスター:

実際にこれを機能させて、さらに支援を広げていくためにはどういったところが重要になってくるのでしょうか?

岡村記者:

政府も見直す方針ではありますが「保育士の配置基準の見直し」。これを大胆に行い現場の負担を減らす、という必要があると思います。保育士の数が足りずに激務となっている現状のまま「こども誰でも通園制度」が始まると、保育士の負担というのはさらに増えることも考えられます。

小川キャスター:

そもそもシビアな現状があるわけですから、保育士さんの人を増やす、さらに待遇を改善する、ということが必要になってきますね。