「こども誰でも通園制度」。これは政府が掲げる「異次元の少子化対策」の柱として注目される新制度です。保育園が、そして子育てがどう変わるのでしょうか?

“誰でも通える保育園”とは 週1回から変わる子育て

仙台市にある企業主導型保育園「おうち保育園かしわぎ」では全国的に見ても珍しい取り組みをしています。

岡村仁美記者

「毎日通う子も、週2回だけの子も、一緒におやつを食べています」

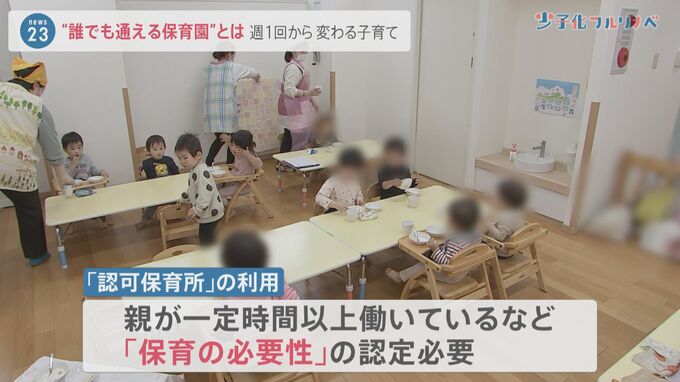

▼認可保育園の利用

親が一定時間以上働いているなど、「保育の必要性」の認定が必要。

▼「おうち保育園かしわぎ」

去年から親の働き方に関わらず、週1回からでも定期的に利用可能。

長男が通園 佐藤真理さん

「料理の作り置きをしてきました」

この保育園に2歳の長男を通わせている佐藤真理さん。以前は、自宅で子供の面倒を見ながら月に数回、不定期で働いていました。

佐藤真理さん

「やっぱりイライラしてしまうので、八つ当たりではないけれど、こっちが機嫌悪くなればこの子も機嫌悪くなったり」

長男を週に2~3回保育園に預けるようになり、家事がはかどったり自分の時間を持てるようになるなど悩みが減ったと言います。

佐藤真理さん

「私みたいに(フルタイムで)働いていない方が一人で悩んだり孤立しちゃったり。子どもにも社交的になってくれた方が良いのかなと思いますし」

この保育園はなぜ、親の働き方に関わらず子どもを受け入れるようにしたのでしょうか?

おうち保育園かしわぎ 山本千尋園長

「保護者一人で子育てをするというよりは、地域で支えて子育てをしていけるような環境にもっとなったらいいなと」

“だれでも保育園”で変わる子育て 親の孤立を防ぐワケ

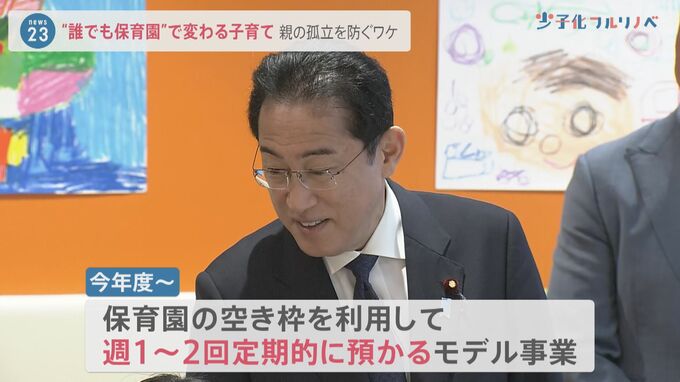

政府は、親の働き方に関わらず利用できる「こども誰でも通園制度」を創設するとしています。

2023年度から、定員に空きのある保育園で週に1~2回ほど子どもを定期的に預かるモデル事業が始まります。親の孤立を防ぐことが主な目的です。

東京大学大学院 経済学研究科 山口慎太郎教授

「非正規で就業しているような方というのは、困っている度合いはかなり高いにもかかわらず、保育所の利用の優先順位というのは低くなってしまうのです。そういった方も政府の子育て支援の援助の手を受けることになるので、好ましい変化だと思います」

2018年、東京・目黒区で両親から虐待され亡くなった5歳の女の子は、保育園に通っていない、いわゆる「無園児」でした。

親が地域から孤立し、育児のストレスを抱え込むと、最悪の場合、虐待に繋がるケースもあります。保育園の利用で、そのリスクも減るとみられています。

山口慎太郎教授

「子育てからくるストレスが減少する。そして家族とともに過ごすことから感じる幸福感、この辺が改善されることがわかっていて。そうした変化が起こると、今度は子どもに対する体罰が減るということもわかっている」

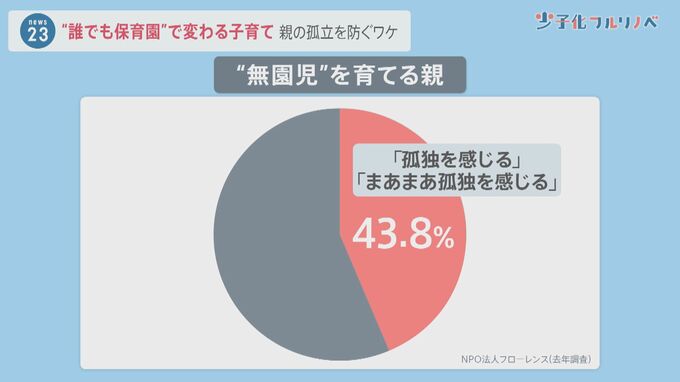

NPO法人「フローレンス」が2022年に「無園児」を育てる親を調査したところ、子育てで孤独を感じると答えた人が4割以上に上っています。