「急かされた」「デッドライン」

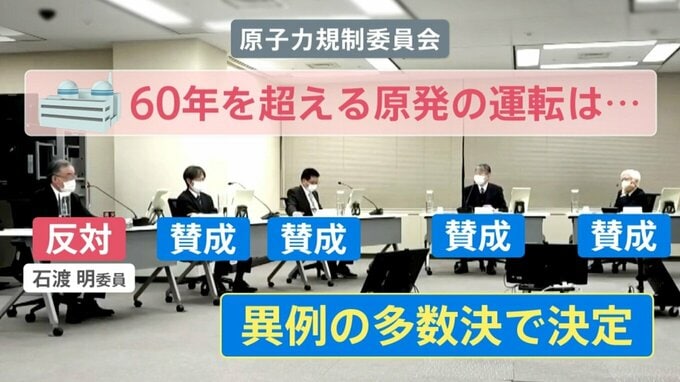

議論を行った原子力規制員会では、委員長を含め5人の委員のうち、石渡明委員1人が、最後まで反対した。

「この改変、法律の変更というのは科学的・技術的な新知見に基づくものではない。それから、安全側への改変とも言えない。審査を厳格に行えば行うほど、将来、より高経年化した炉を運転することになる」

「運転期間が60年を超えても安全だ」という、新しい知見が出てきたから、今回変更しようというものではない、安全性の向上につながらない、と反対したのだ。最終的には、「異例の多数決」となって、了承された。

60年超の老朽化した原発の運転を認めるかどうかは、極めて重要な課題のはずだが、10月から、わずか4か月ほどの議論だった。しかも、現在の原発が運転開始から60年を迎えるのは、10年先の話だ。なぜ、結論を急いだのか。多数決の後に、賛成した委員や委員長が語った言葉が気になる。

杉山智之委員

「これ言っちゃっていいのかな、というところはあるのですけれども、我々がこれを決めるにあたって、外から定められた締切りを守らなければいけないという、そういう感じでせかされて議論をしてきました。そもそも、それは何なんだというところはあります」

山中伸介委員長

「法案提出という最後のデッドラインというのは、これ決められた締め切りでございますので、そこはやむを得なかったところはあるかなと、というふうに思いますけども」

「決められた締め切り」「デッドライン」という言葉からは、今国会に法案提出をしたい政府側に歩調を合わせているのではないか、と見られても致し方ないだろう。

原子力規制委員会の活動原則には、第1項に、こう掲げられている。

「(1)独立した意思決定

何ものにもとらわれず、科学的・技術的な見地から、独立して意思決定を行う」

“安全の番人”である規制委が、政府側が指定した「デッドライン」にとらわれていたのであれば、この原則に反しているだろう。何より、安全よりも日程優先であったなら、極めて問題だ。

経産省と原子力規制庁の間で、7月ごろから、7回の面談や30回以上の電話で頻繁に打ち合わせを重ねていたことも明らかになっている。情報を入手したNPO原子力資料情報室の指摘があったことから、内部調査によって公表されたのだった。

こうした議論の過程について、長崎大学の鈴木達治郎教授(元内閣府原子力委員会 原子力委員長代理)に聞いた。

「寿命延長については、議論が足りないというのが私の意見ですね」

「法案を出さなきゃいけないので、何月何日までに決めてください、これはおかしいです」

事務側の姿勢も問題視する。

「経産省と規制庁の役所の間で、陰で検討をしていたということで、そちらの方が長い期間です。結局、原子力規制委員会の信頼性を損ねることになります。本当に、原子力規制委員会は独立しているのか、ということに対する疑念を持たざるを得ない」

原子力規制員会の“独立性”への疑念。厳しい指摘だ。

「運転期間」が経産省所管の法律へ

さらに根本的な指摘がある。

今回の法案では、「運転期間」について、原子力規制委員会が所管する法律(原子炉等規制法)から削除して、推進側の経産省が所管する法律(電気事業法)に移管しようとしている。これでは、「推進と規制の分離」が揺らぐことにならないか、という疑問だ。

原子力小委員会の委員で、原子力資料情報室の松久保氏はこう指摘する。

「将来的に見直しが可能だと、つまり更なる延長ありきの話になっている。電気事業法に移すことによって、延長もやりやすくなるということだと思う。これまで安全規制として入れてきた法律を、推進の法律にしてしまうということになると、非常に問題だ」

こうした疑問に山中委員長はどう答えるのか。会見で直接質問した。

「制度の枠組みについては、十分議論したつもり」

「運転期間については、長時間議論して2020年に見解を決定した。運転期間は、安全規制ではない、という決定。運転期間に対して、我々が物申すことはできない」

「ある基準を設けて、劣化がどうですか、という比較を行って、その基準に達するかどうかの評価を行うのが、我々の安全規制だ」

原発への信頼は?

確かに、政府が掲げる「脱炭素社会の実現」「電力の安定供給」は重要な課題だ。世界的に気候変動対策が求められ、またウクライナ侵攻で露呈したエネルギー供給の不安定、それに伴う電気代の高騰にも対応する必要がある。ただ、「原発の建て替え」や「60年超の原発運転」と直接的に結びつくものでもないだろう。

福島第一原発事故から12年で、政策を大転換して、今後、原発を積極的に進めるのであれば、「安全への信頼」が最重要だ。それは、第一に、「原子力規制委員会の独立性」にかかっていると言える。

山中委員長は会見で、「決して福島のことを忘れたことはない」と語った。私もチェルノブイリ(チョルノービリ)原発事故から10年目と20年目に、高い放射線で汚染された立ち入り禁止区域を取材した。福島第一原発事故では、発災翌日から福島に入った。原子炉の各種データが急変し、相次いだ水素爆発。住民の皆さんの困窮と憤り…。30キロ圏内の地域は、チェルノブイリと重なる様相だった。記憶は鮮明で忘れようがない。日本は世界最悪レベルの原発事故を経験した国であり、「地震大国」でもある。だからこそ、海外より高い水準の、「安全への絶大な信頼」が不可欠だろう。原発政策は、より慎重であっていいはずだ。

「規制の虜(とりこ)」。規制する側が、規制される側に取り込まれ、本来の役割を果たさなくなってしまうことを、米経済学者のジョージ・スティグラー博士が指摘した。福島第一原発事故の国会事故調査報告書で引用されている。再び、「虜」に陥ってならない。今後、国会での熟議とともに、真摯な説明を求めたい。

(萩原 豊 TBS解説・専門記者室長)