通産省に送った“内部告発”

手元に、ある手紙の写しがある。

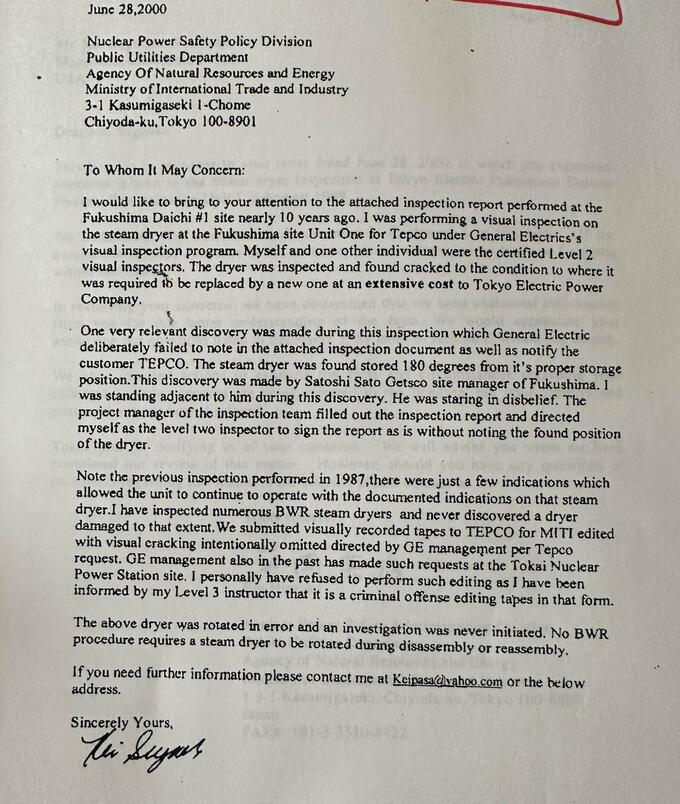

差出人は、米国の原子炉メーカー、ゼネラル・エレクトリック社(GE)の元技術者、ケイ・スガオカ氏。

「私は、多くの沸騰水型炉を検査してきましたが、ここまで傷ついた蒸気乾燥器は見たことがありませんでした」

「しかし東電の要請にもとづく、GE上層部の指示で、ひび割れが映らないように意図的に編集したビデオが通産省向けに作り提出しました」

東京電力福島第一原発1号機の原子炉内の装置に6か所でひび割れがあり、東電とGEが隠ぺいしているという告発を、2000年、通産省(当時)に送ったのだ。

だが、この「トラブル隠し」が発表されるまでに、2年の歳月を要した。省庁再編によって2001年、経済産業省の外局、資源エネルギー庁に新設された、原子力安全・保安院(以下、「保安院」という)が調査を進め、福島と新潟にある東京電力の原発で、合わせて29件もの「トラブル隠し」があったことを発表した。その後、東電の原発17基全てが停止するという事態にまで発展した。

ケイ・スガオカ氏は、2003年、TBSで初めて氏名を明かし、告発の経緯を説明した。スガオカ氏によれば、告発の後、1年間、通産省との間で事実確認のやりとりがあったが、連絡が途絶えたという。

「早いうちに私のことが知れわたり、GEの社員から私を叩きのめすという脅迫があったと聞きました。GEのなかでは、『気をつけた方が良い、頭に銃弾を撃ち込まれるぞ』という話があったようです」

なぜ、内部告発したスガオカ氏の名前が漏れたのか。通産省、保安院が、スガオカ氏の氏名が記された資料を東電サイドに渡していたとされている。

この問題のプロセスからも、原発を「推進」する立場である通産省と電気事業者の、「親密度」がうかがえる。保安院が設置され、一定の独立性が確保されたものの、あくまで経済産業省の一機関であり、安全規制を厳格に担えるのか、その独立性は十分ではないという指摘が専門家からあった。「原子力ムラ」という言葉が広く使われ始めたのも、そのころからだった。

原子力規制委員会が認めた「60年超の運転」

スガオカ氏の内部告発から11年後。“トラブル隠し”があった東京電力福島第一原発で未曾有の事故が起きた。事故の教訓から、安全管理を立て直すために、新たに設置されたのが、原子力規制委員会だ。

ポイントは、「推進」と「規制」を分離した“独立性”だ。

経産省から安全規制部門を切り離し、環境省の外局に位置付けた。上級機関からの指揮監督を受けずに、独立して権限を行使することが保障されている3条委員会である。事務局として、原子力規制庁を置いた。

原子力規制員会の説明資料に、事故を受けた「原子力規制の転換」として、3本柱が記されている。

1)重大事故対策の強化

2)最新の知見に基づく原子力安全規制の実施

3)40年運転制限の導入

「40年運転制限」とあるが、認可を受ければ20年の延長も認められ、これまで、運転期間は「最長60年」とされてきた。事故の教訓から上限が設けられたのだ。

ところが、今回、原子力規制委員会は、「原則40年、延長20年」の枠組みを維持しながらも、法令等の改正などへの対応や行政処分などで停止していた期間を除外するとして、「60年超の運転」も認めた。