それほどまでに医師の確保が難しい背景には、医療現場の働き方改革も関係しています。

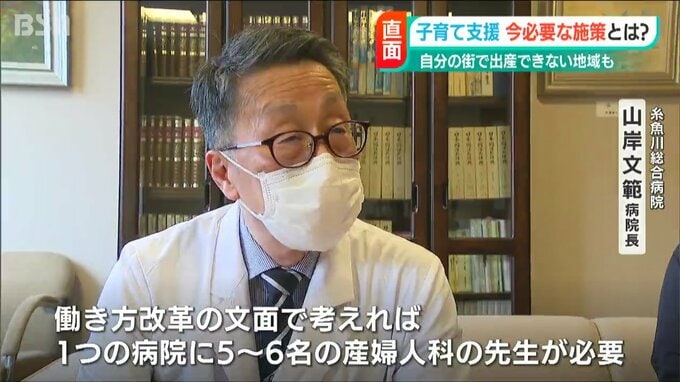

【糸魚川総合病院 山岸文範病院長】

「働き方改革の文面で考えれば、1つの病院に5~6名の産婦人科の先生が必要。それだけいると24時間、無理せず安全に分娩を扱うことができる。でも、1人2人で、それをずっとやっているというのが『産婦人科医のなり手』をどんどん少なくしてしまう原因」

山岸病院長は「分娩機能の集約化はやむを得ない」としたうえで、こうした状況は「今後、他の地域でも想定される」と話します。

【糸魚川総合病院 山岸文範病院長】

「子ども、その孫、彼らのために、人が減っていくところの始まりにいる僕らが率先して何かしなければいけない」

「出産以外の役割を」病院の新たな取り組み

「自分の街で出産ができない」状況になった糸魚川。

しかし、病院は「出産以外」の役割を担おうと、今、奮闘しています。

【糸魚川総合病院 廣田光恵看護部長】(※「廣」はまだれに黄)

「分娩はできなくなったけれど産前・産後のケアをどうやって行うか。今まで行っていた形とは違う形でお母さんたち・赤ちゃんたちを支援する方法を具体的に考えているところ。安心してこの糸魚川の地で子育てできるようにというのが、今、私たちの最大の課題でありミッション」

先行きの見えないこの難局を、病院は知恵を絞りながら、行政と一体となって乗り越えようとしています。