「子どもの居場所」だけにとどまらない児童館の“ポテンシャル”

4月からは『子ども家庭庁』が発足しますが、国のワーキンググループでは「児童館は“子どもの居場所”としての役割を果たすべき」としています。

そして、子どもが無料で自由に出入りできるという特性を考え、虐待・貧困・不登校などの課題に対応するための機能を強化する必要があるとしています。

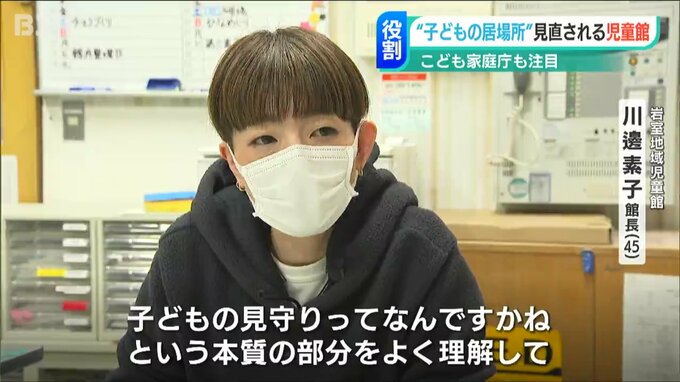

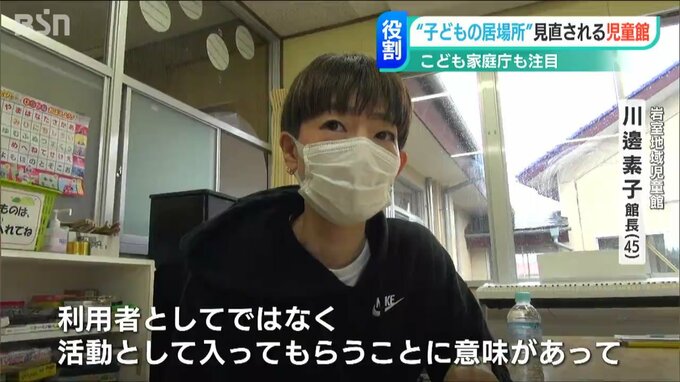

そのためには「職員の質が重要になる」と、岩室地域児童館の川邊素子館長は考えています。

【岩室地域児童館 川邊素子館長】

「子どもの見守りって何ですかねという本質の部分を、私たちもよく理解して運営していかなければならないとすごく感じている」

スタッフがいる事務室には子どもたちも自由に出入りできます。

中には、遊びよりスタッフと話をしに来ているという子どももいます。

【小学3年生】

「児童館では職員の人と喋るのが楽しい。いろいろと喋る」

【小学6年生】

「気使わずにできるので…」

【中学2年生】

「大人の最初のイメージが堅苦しいみたいな感じだった…。館長とかは気軽に話せて、大人ってこういう明るい人もいるんだって思った」

【岩室地域児童館 川邊素子館長】

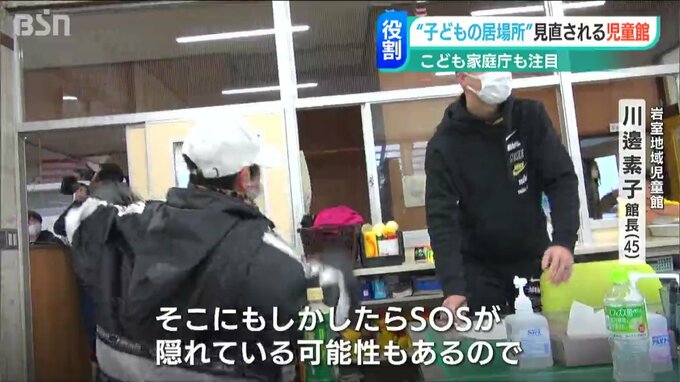

「私たちに『なぜこの話をしてくれたのか』はすごく注意して聞くようにしている。そこにもしかしたらSOSが隠れている可能性もあるので…。漫然と聞くのではなく、常にそこに裏付けを持って聞けるように一番意識している部分」

今、岩室地域児童館では新たな取り組みも始めています。

子ども食堂や、認知症の予防を目的にした市民活動、子育て中の親のサポートなど…。この取り組みでは地域に住む住民が主体となっています。

地域の住民と川邊館長やスタッフが打ち合わせを重ね、子どもたちだけに限らず児童館を地域住民も利用ができる様々な活動を4月から行っていくのです。

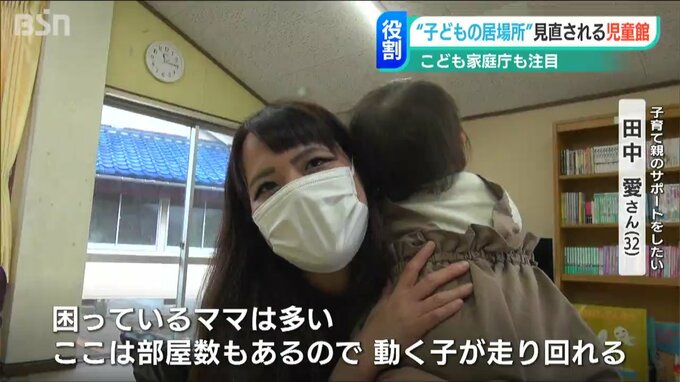

【子育て親のサポート 田中愛さん】

「ここは部屋数もあるので動く子が走り回れる。子連れでもできることはあるんだよ、やってもいいんだよということで、この子と一緒にできたらなと」

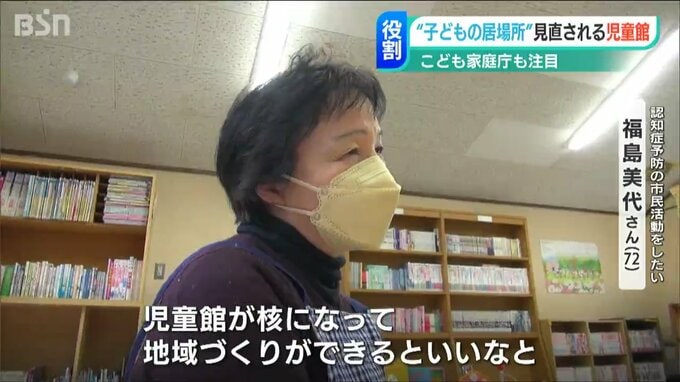

【認知症予防の市民活動 福島美代さん】

「ボランティアのいろんな方に声かけたら、やっぱり行きたいっていうんですね。児童館が核になって地域づくりができるといいなと」

様々な世代の地域住民が活動に参加することは、子どもたちにとってもプラスになりそうです。

【岩室地域児童館 川邊素子館長】

「利用者としてではなく、活動として入ってもらうことに意味があって…。そうなると、子どもたちが児童館を通じて自分の暮らしている地域と繋がっていける」

どのような“居場所”を作り、どのように地域へ還元していくのか?

児童館は小学生や乳幼児が利用するケースが多いですが、思春期の中学生や高校生にとっても重要な居場所になっていることがわかります。

このような『子どもの居場所』だからこそ、ヤングケアラーや貧困など、子供を取り巻く特有の課題への対応力が求められそうです。

『公共施設としての児童館』が果たす役割の重要性は、今後ますます高まります。