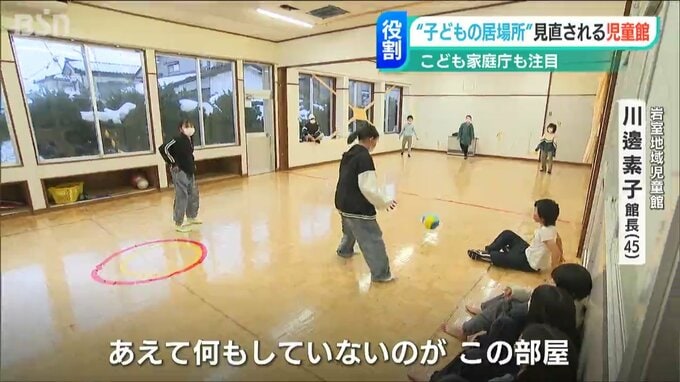

児童館をどう使うかは、子どもたちが主体的に決めるように促しています。

あえて何も置かない広い部屋がありました。

床には、カーリングをやりたい子どもたちがテープを貼っています。

【岩室地域児童館 川邊素子館長】

【岩室地域児童館 川邊素子館長】

「だだっ広いスペースにしておいて、子どもたちが自由に自分で考えて主体的に遊ぶ場所になっているので、あえてなんにもしていないのがこの部屋」

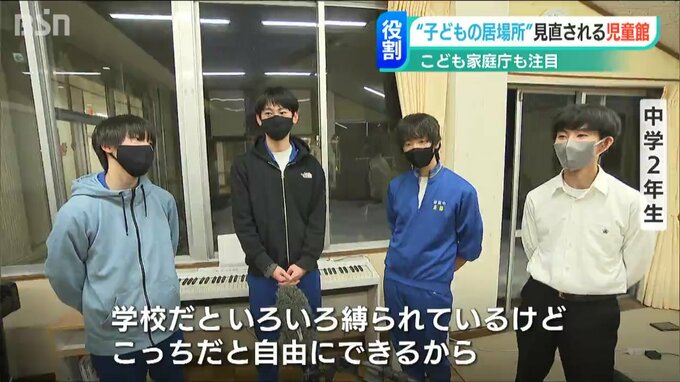

【中学2年生】

「学校だといろいろ縛られているけど、こっちだと自由にできるからこっちのほうが楽しい」

【中学2年生】

「公園だとボールも使えないが、児童館だと使える」

【小学5年生】

「自分の素の状態でいられるところがいい。学校と違って、いい意味でうるさい」

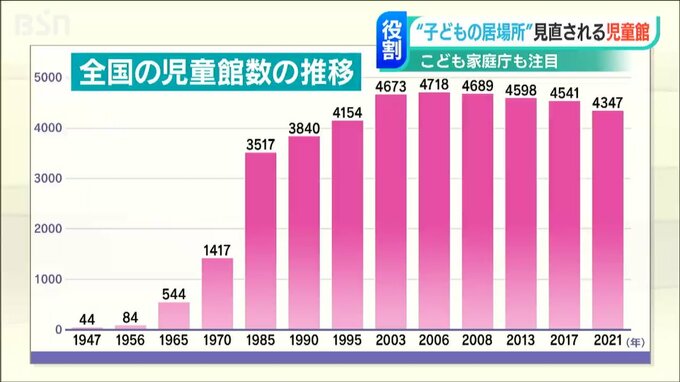

共働き世帯が増えた昭和の高度経済成長期から、全国で設置されはじめた児童館。

2006年の4718施設をピークに数は減少に転じ現在ほぼ横ばいで推移しています。

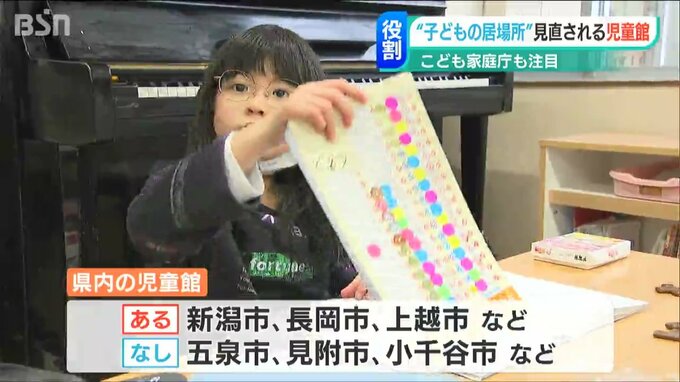

新潟県内でも、児童館がある市町村と、無い市町村とがあります。

また同じ地域でも偏りがあり、例えば新潟市内でも、秋葉区には無い一方で、北区の施設では建物の老朽化が問題となり再編の議論が進められています。

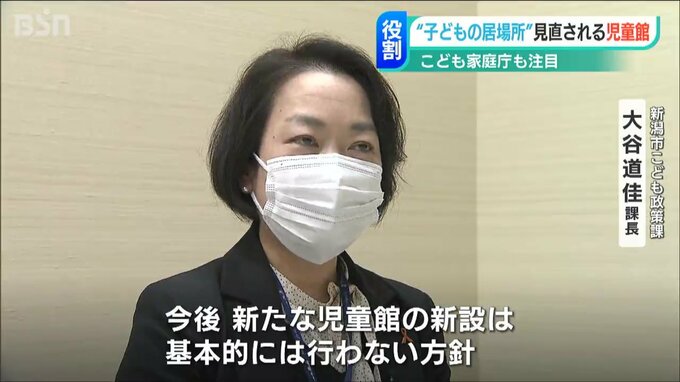

【新潟市子ども政策課 大谷道佳課長】

「放課後児童クラブや学校で行われているふれあいスクールなどとともに、児童館は子供たちが放課後などを安全に過ごせす大切な役割を担っている」

新潟市では児童館の重要性についてこのように説明しています。

ただ、人口1人あたりの公共施設の面積が政令指定都市の中で最も大きい新潟市では、今後全てをそのまま建て替える方針はありません。

【新潟市子ども政策課 大谷道佳課長】

「古くなってきたことで修繕したり建て替えたりというのを、今ある公共施設そのままの同じ規模でやっていくというのは非常に難しい。基本的には今後、新たな児童館の設置は行わない方針」

こうした方針は新潟市に限ったことではなく、これからは各地で施設の数が減る可能性もある中で、今ある施設やそこで働く人材を「どう有効に使っていく」かを考えていかなければいけないと専門家は指摘します。

【新潟医療福祉大学 荒川大靖助教】

「税金を使うという意味では、児童館はこれから本腰を入れて頑張っていく分野ではないのかなと。児童館の機能やそこにある人的な資源を、地域にどう波及できるのかという視点が必要」