職場を気にするあまり育休を取れず

小川彩佳キャスター:

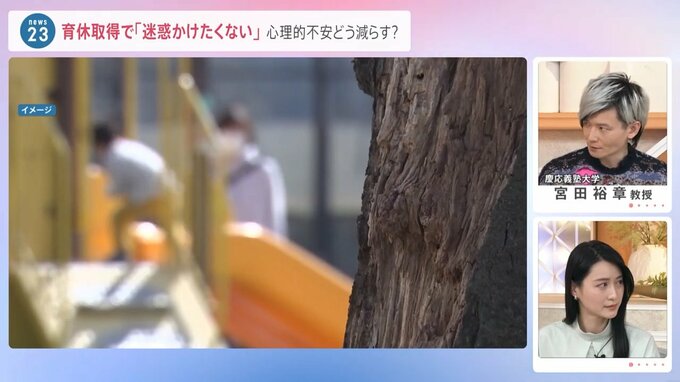

ゲストはデータサイエンティストで慶応大学医学部教授の宮田裕章さんです。こうした企業の取り組みを宮田さんはどう見ますか。

慶応大学医学部教授 宮田裕章さん:

「支える人を支える」というユニークな取り組みで、まず、状況をより良くしようというこのチャレンジは素晴らしいなと思います。

これがどれぐらいの効果を及ぼすのかということを、しっかりデータで検証して、これが効果があるのであれば、例えば中小企業では難しいかもしれないんですが、公的なサービスでカバーしていくとか、そういうような展開に繋げていくこともできるんじゃないかなと思います。

山本恵里伽アナウンサー:

その育児休業の取得率を見てみると、女性が85.1%に対して男性は13.97%にとどまっている。非常に開きがあるのがわかります。

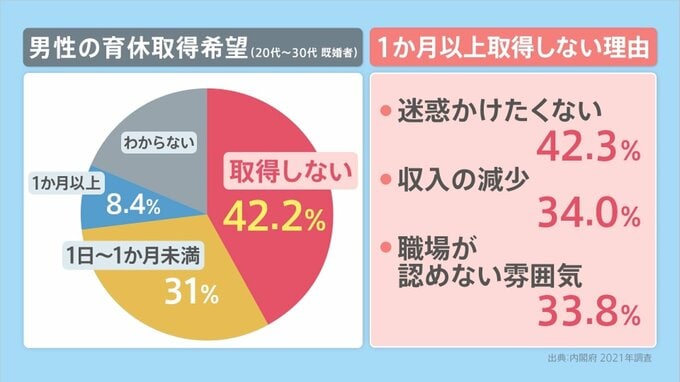

内閣府が20代~30代の既婚男性を対象に2021年に行った「育休取得希望」の調査によりますと、

▼取得しない42.2%

▼1日~1か月未満31%

▼1か月以上8.4%

育休の取得を希望しないと答えた人が4割を超える一方で、1か月以上の取得を希望する人は8%ほどという結果が出ているんです。

なぜ1か月以上取得を希望しないのかその理由を聞いてみました。

▼迷惑をかけたくない42.3%

▼収入の減少34.0%

▼職場が認めない雰囲気33.8%

と職場を気にする声というのが上位に挙がっているんです。

小川キャスター:

実際に子育てをしていて感じるのは、家族だったり職場だったり地域だったりという周りの支えが不可欠ということなんですよね。

そのためには、周りとの不公平感というのをなくしていく、納得感というのを増やしていく、ということが必要なのかなというふうに感じます。それがひいては育休を取る側の心理的負担を減らしていくことにも繋がっていくのかなと感じます。

宮田裕章さん:

おっしゃる通りですね、やはりこれはもう育休だけじゃなくて、子供を持つという選択肢にも影響を与えているだろうということが、このデータからも推測されます。

例えば育休に関しては、一定割合で発生することを前提に、ワークフローを組み立てるっていうことを企業側がする必要があるんですが、ただ大きな企業でも専門人材だったり、中小企業ではそもそも難しいということがあるんですよね。

例えばこういった新しい仕組みを作っていって、国や自治体がその職場に補助金を出して、「支える人たちを支えていく」というような支援の形ってのも今後あるかもしれないなと。

何よりも大事なのは、個人が産むんですけれども、これを社会全体で支えていく。その支えるということを継続していくには、こういった理解を作っていく、そういう対策が必要なのかなと思います。