なぜ日本ではジェンダーギャップが埋まらないのか?

ホランキャスター:

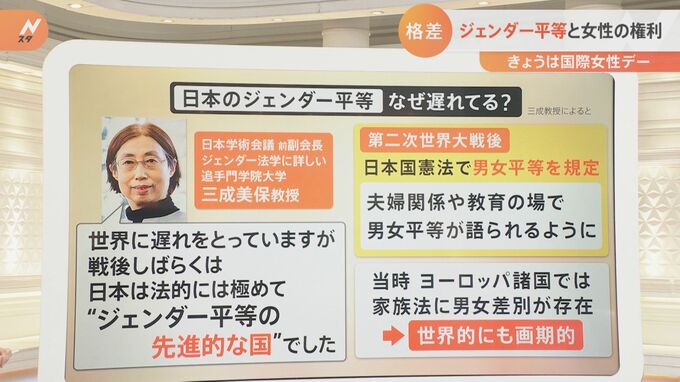

なぜジェンダー格差というものが生まれて、それが埋まっていかないのでしょうか?日本学術会議の前副会長でジェンダー法学に詳しい追手門学院大学の三成美保教授によりますと…

「世界に遅れをとっていますが、戦後しばらくは日本は法的には極めて“ジェンダー平等の先進的な国”でした」

第二次世界大戦後、日本国憲法で男女平等が規定されました。夫婦関係や教育の場で男女平等が語られるようになりました。

当時、ヨーロッパ諸国では家族法に男女差別が存在していたため、日本は法的に男女平等が定められていて、世界的にも画期的な状況でした。

ところが、様子が変わってくる状況について…追手門学院大学の三成教授はこう話します。

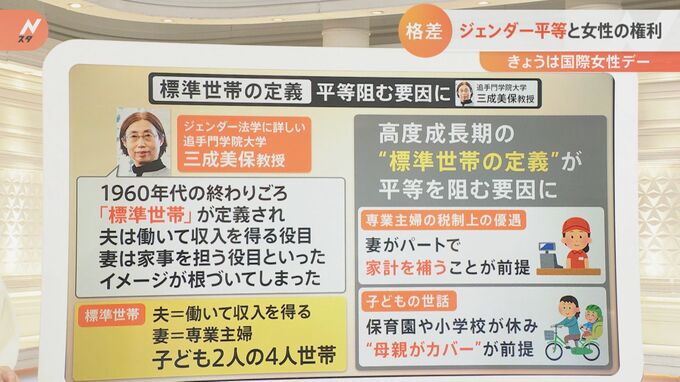

「1960年代の終わりごろ『標準世帯』が定義され、夫は働いて収入を得る役目。妻は家事を担う役目といったイメージが根づいてしまった」

▼標準世帯というのは…

夫=働いて収入を得る/妻=専業主婦/子ども2人の4人世帯

このイメージというのが、その後の平等を阻む要因になっていきます。

例えば現在も言われている「106万円の壁」や「130万円の壁」などは、そもそも専業主婦の税制上の優遇で、妻がパートで家計を補うことが前提となっています。

さらにコロナ禍での女性の困窮については、子どもの世話は保育園や小学校が休みとなり、“母親がカバー”することが前提となっているイメージや固定観念が根付いてしまっているから、ということです。

こうしたジェンダーギャップはどのように解決していけるのでしょうか?

追手門学院大学 三成教授

「自然な解決はありえないということを政府や社会全体で共有することが肝心。ジェンダー平等の社会を実現させるには、家族中心の政策ではなく個人単位にシフトしていくことが重要」