けがや急病の応急処置、いわゆる「救急法」。救急隊が来るまでに適切に行うことができれば、命が助かる可能性は2倍になると言われています。日本赤十字社ではAEDを用いた救急法などが学べる講習を実施していて、2021年度の一般受講者は約19万3000人でした。そんな中、一般受講者に指導する指導員に救急法を教える「講師」を目指す警察官がいます。救急法普及から約100年がたちますが、講師は“日本赤十字社の職員のみ”が行ってきたので、警察官が講師になれば日本初の快挙となります。

「救急法」指導員の警察官『傷ついた人を減らすように』

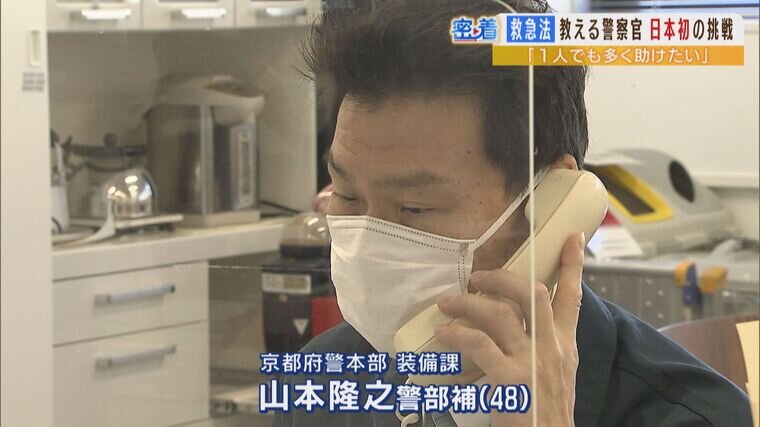

京都府警本部の装備課。警察官が使う装備品や通信機器などを管理しています。配属されて3年の山本隆之警部補(48)、この日は京都市で開催される高校駅伝の準備に追われていました。

(上司)「さっきの無線はいつ配る?」

(山本さん)「もうあさってから順次配っていきます」

(上司)「何時ぐらいに?」

(山本さん)「もう朝から配っていきます」

現場に出ることのない、いわば「裏方」なのですが、山本さんにはもう1つの顔があります。けがや急病の応急処置、いわゆる「救急法」の指導員なのです。心臓と呼吸が止まってから救急隊が来るまでの間に心肺蘇生などを行うことで、これが適切かつ迅速にできるかできないかで命が助かる可能性は2倍になると言われています。

(指導をする山本さん)

「ちょっと(三角巾が)目にかかっている。大丈夫、大丈夫、そんなん最初からうまくできへんって」

この日、教えていたのは京都府警察学校の初任科生たち。人命救助も警察官にとって大切なスキルです。

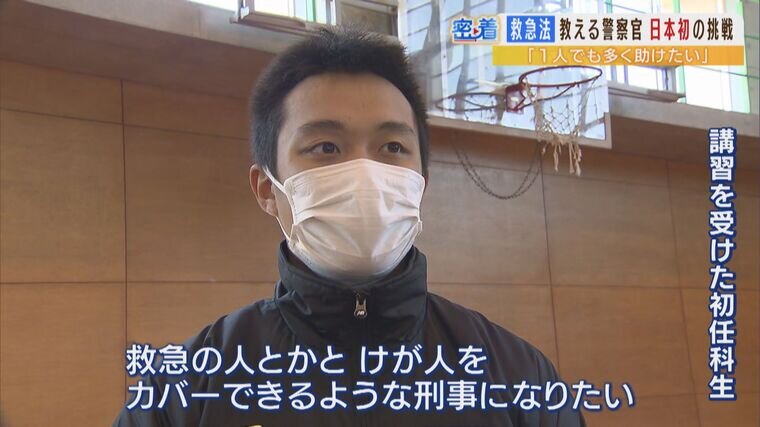

(講習を受けた初任科生)

「私は一応刑事を目指しているんですけど、現場ではけが人、死傷者とかもいますし、救急の人とかけが人をカバーできるような刑事になりたいと思います」

(山本隆之警部補)

「彼らは現場にいち早く駆け付ける可能性がありますので、そこで自信をもって救急法を駆使していただいて、傷ついた人を減らすように」