来館者から聞こえた声

2月17日(金)に取材に行ってみると、資料館自体に足を運んだのも初めて、という来館者がけっこう来ていました。1人は「感想がまだまとまらないので」と言ったうえで、「久米宏さんがニュースステーションをまだやってる頃にハンセン病の特集かなんかをやったんですよ。私はまだ高校生ぐらいで、知らなかったからショックで、ボロボロ泣けました。それはほんと記憶として頭にずっと残ってて、今回、初めて来ることになったんです」と話します。

また、治療が難しい病気と付き合いながら暮らしているという人もいました。「私は主治医の先生と、病気と一緒に、これからも生きていって、病気だけど楽しいとか、そういうことを模索して生きていこうね、っていう風に話し合っていたんです。ただ、具合が悪くなると、どうしてもマイナスになっちゃったり、落ち込んだり、という時があるんですけど、ハンセン病の人たちが、差別受けたり、隔離されて、それでも詩作に励んで、自分の思いを投影しながら、どういう気持ち、心持ちで暮らしてたんだろうってことが前々から気になっていたんで、今回、資料館に初めて来ました」と話していました。

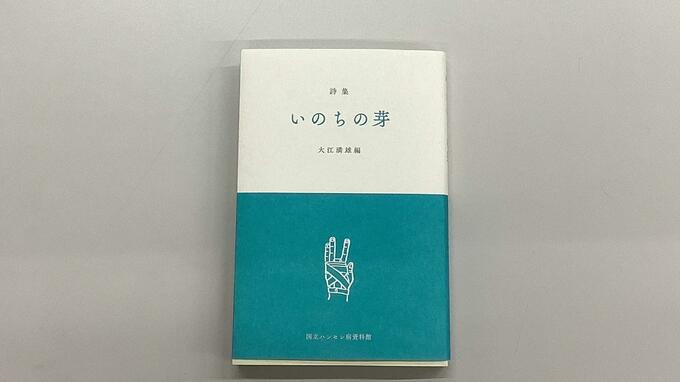

木村さんは「来た人それぞれにとって大事な言葉を、詩の中に見つけてほしい」と話します。展示ではまた、詩集が編まれた背景や、作者たちが、例えば、国に対する賠償請求訴訟や、療養所のある島に橋を架ける運動など、ハンセン病問題にその後、どう関わったかなども知ることができます。詩集「いのちの芽」も資料館が復刊、無料でもらえます。展示は5月7日まで。

ハンセン病を撮った写真家への新しい評価

ところで、展示されている詩とその作者のうち、6人のポートレートや、詩集に使われている写真の多くを撮ったのが、趙根在という人です。埼玉県東松山市の「原爆の図丸木美術館」では5月7日まで、「地底の闇、地上の光 -炭鉱、朝鮮人、ハンセン病-」という写真展が、趙根在の写真を多数所蔵するハンセン病資料館の協力で開かれています。

趙根在は在日朝鮮人2世で、1960年代から70年代、各地のハンセン病療養所を巡って、患者、回復者、特に朝鮮半島出身者に焦点を当てて、写真を撮りました。その写真は、閉ざされた療養所の中の貴重な記録とされてきましたが、写真展のタイトルに「炭鉱、朝鮮人、ハンセン病」とあるように、療養所以外の場所で撮った写真も展示に含まれています。

原爆の図丸木美術館の学芸員、岡村幸宣さんは「ハンセン病の啓発のための資料写真であることは、非常に重要なんですが、その枠組みからいったん解放してみて、一人の写真家としての全体像に迫る契機になるのだろうという風に思っています」と企画意図を説明します。

そして岡村さんは「趙根在は、写真で一つの姿を表すことによって、社会の価値基準というもの、あるいは、美、醜という問題をひっくり返せるか、というような発言も残しています。差別や偏見の対象とされていた人たちを、誰が見ても心を打つような美しいイメージとして捉え直し、世の中のモノの見方をひっくり返そうとしたんです」とも話します。

記録、資料としてだけではない、趙根在の写真。他にも様々な見方ができます。病気や出身地に対する差別、偏見を考える。その時代背景を考える・・・等々。と同時に、療養所の貴重な記録であることにも変わりありません。複数の見方を行き来することもできます。ハンセン病資料館で展示中の、詩人たちの言葉もそうですが、どんな関心の持ちようで足を運んでも、何かが得られる展示でしょう。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当 崎山敏也(TBSラジオ記者))