2年目を迎える侵攻はどこへ向かい、何をもたらすのか。

プーチン大統領の思考を紐解くため、ロシアの識者2人に話を聞きました。

政権にも近いロシアを代表する国際政治学者とノーベル平和賞を受賞した人権団体「メモリアル」の幹部。2人が語る「ロシア」は全く対照的なものでした。

(全2回のうち2回目)

「多くの人が戦争に無関心を装っている」

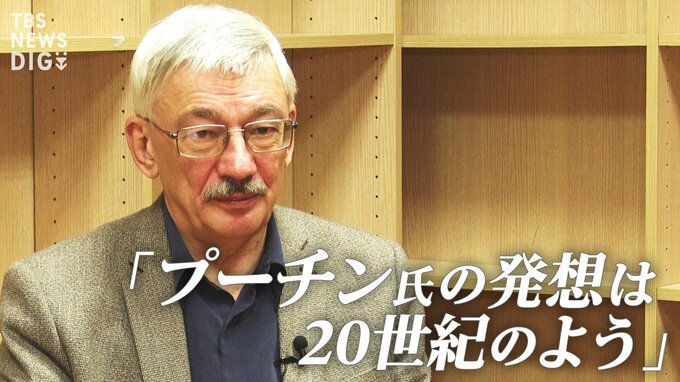

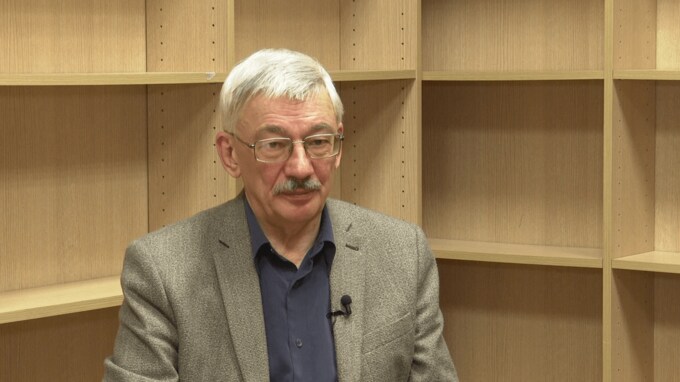

去年のノーベル平和賞を受賞したロシアの人権団体「メモリアル」の幹部オレグ・オルロフ氏はプーチン政権の締め付けで社会が閉塞的になり、ロシアが時計の針を巻き戻すかのように時代に逆行していると指摘します。「歴史を学び議論すること」がいまこそ重要だと訴えます。

「ノーベル賞を拒否するよう圧力も」

「ロシアから2年連続でノーベル平和賞に選ばれたと驚かれますが、むしろ21世紀のロシアがヨーロッパで攻撃的な戦争を繰り広げていることこそ驚くべきことです。ロシアに住む私たちも、1年前には今起こっていることが起こり得るとは信じられませんでした。戦争、『言論の自由』の完全な放棄、『集会の自由』の完全な放棄。ほとんどすべての自由が破壊されています。事実上、ロシアはもはや独裁政権ではなく、全体主義政権ともいえます。90年代から2000年代初頭にかけて、ロシアは共産主義の全体主義から民主主義へと移行しました。いまは公然と全体主義に戻りつつあります。そうした中で今回、ロシア人の私たちとともに、ウクライナの人権団体『市民自由センター』、ベラルーシの人権活動家アレシ・ビャリャツキ氏に賞を与えたことは重要です。戦争が起き、独裁者がいる一方で、市民社会が団結していることを示すために、3つの国の団体や人に賞を与えたことは大きな意義があります。ノーベル賞の選考に当たり、ウクライナ侵攻が直接的な意味を持ったと思います。ロシアは侵略者であり、ベラルーシは侵略の共犯者です。そしてウクライナは侵略の犠牲者です。ビャリャツキ氏と彼が率いるベラルーシの人権団体「ビャスナ」はこの戦争に反対していると表明し、私も戦争に反対するプラカードを持って広場に出かけ、何度も拘束されました。侵略国の中で戦争に反対する者と、侵略の犠牲者である勇敢な代表者が一緒に賞を与えられたのは意味があることだと思います」

「侵略国の人間として賞を授与されることに疑問はありました。 『メモリアル』内部でも議論がありました。 賞を受けるかどうかについてではありません。 私たちが賞に値するのかという議論でした。私は予想もしていなかった受賞を知ったとき、次のように言いました。『私たちの国は戦争を引き起こし、私たちはロシアの市民社会の代表として、この戦争を防ぐために必要なすべてのことをしなかったことは明らかだ』と。私たちにとってこの賞は、我々の功績を称えるというより、むしろ我々が将来も活動を続けるべきだと背中を押すものだと思っています。私たちは活動を止めてはなりません」

「賞が決まった時、ロシア大統領直轄の人権評議会の議長から非常に愚かなメッセージがもたらされました。『メモリアルとして、過去の名声を少しでも残したいのであれば、ノーベル賞を拒否しなければならない』と言いました。しかし、私たちはこれらの愚かな言葉を意に介しませんでした」

「いまの人権評議会は、真の人権活動家と呼べる人たちが事実上一掃されています。私はかつて一時期評議会のメンバーでした(※オルロフ氏は2004年から06年に人権評議会の委員を務めた)。 私は行くべきかどうかとても悩みました。私の同僚たちは、大統領にチェチェン紛争(※ロシアからの独立を目指したチェチェン共和国をロシアが武力鎮圧)についての真実を伝えるために行くべきだと私に強く勧めました。私は人権評議会の委員として、当時のプーチン大統領に対し、私たちの軍隊がチェチェンで犯している犯罪について報告しました。しかし、大統領に報告した後に辞表を書きました。アンナ・ポリトコフスカヤ氏(※ロシアの独立系新聞『ノーバヤ・ガゼータ』記者 チェチェン問題で政権を追及、2006年に殺害)が殺害されたからです。彼女は私たちの友人であり、優秀なジャーナリストです。プーチン氏はひどい言葉でその悲劇に言及しました。私はそんな大統領の顧問であり続けるつもりはないと言って、人権評議会を去りました」