奥深い漂着物の世界…何かわかる?

山形キャスター:

ではどういった漂着物があるのか、様々なものを見ていきたいと思います。

【高知 砂浜美術館】

まず、高知県には漂着物を定期的に展示する砂浜美術館があります。

3月1日から「漂流物展」で漂着物100点ほど展示するということです。(※3月19日まで開催)

砂浜美術館スタッフ 村上健太郎さん

「高知には黒潮に乗って様々なものが漂着します」

では、この美術館にどういったものが漂着したのか見ていきましょう。

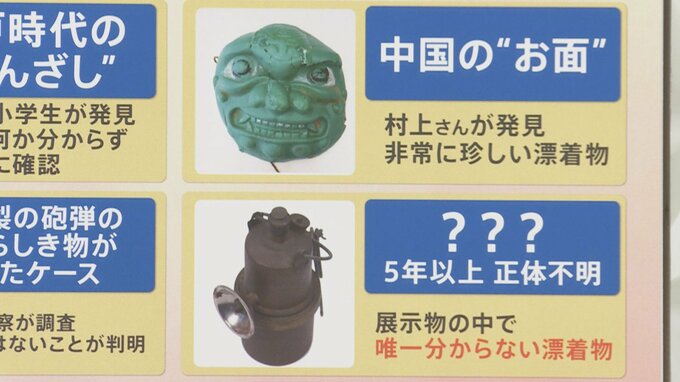

(1)江戸時代の“かんざし”

・地元の小学生が発見

・初めは何か分からず専門家に確認

(2)外国製の砲弾のフタらしき物が入ったケース

・発見時、警察が調査

・危険物ではないことが判明

(3)中国で使われている“お面”

・スタッフの村上さんが発見

・非常に珍しい漂着物

(4)発見されて5年以上 正体不明の漂着物

・展示物の中で唯一わからない漂着物

・わかる方がいたら美術館に情報を寄せてほしい

山形キャスター:

漂着物のガラス瓶マニアの方にもお話伺っています。

(1)ニッキ水が入っていた瓶

駄菓子店で販売されていたニッキ、いわゆるシナモンの香りがする人気の飲み物。1932年のロスオリンピックにちなんだ絵柄で、ロスオリンピックで金メダルを取った日本人の名字とピクトグラムのような競技の絵が書いてある非常に珍しいもの。

(2)ペロペロ

ガラスの容器の中に昭和の駄菓子(砂糖菓子)を流し込んで固めていたもの。それをペロペロなめていたことから通称“ペロペロ”。

飲食の後は、子どもたちが“ままごと”などで使っていた。使い捨てのものが割れずに残っているのは非常に珍しい。

レトロ瓶研究家 めぇちの宝探しさん(30代)

「ガラス瓶のゆがみや気泡、デザインがエモい。波が偶然運んできたものを見つけるのが宝探しのようだ」