“rule of law(法の支配)”から“rule by law(法による統治)”へ

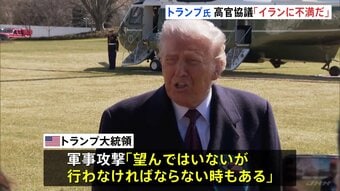

世界は第二次世界大戦という暗黒を抜け、国連を基軸とした集団安全保障体制を築いた。第三次世界大戦を起こさないために生まれた国連。その中心である常任理事国はいわば“平和の守り神”のはずだった。ところが「国際平和の守り神が戦後世界の原則に真っ向から反した」と語るのは国連事務総長特別顧問の高須幸雄氏だ。

国連事務総長特別顧問 高須幸雄氏

「国連憲章に盛られた大きな二つの原則がある。第一原則は『紛争があれば外交交渉で平和的に解決する』。第二原則は『武力を行使する国が出た場合には(加盟国)全体で攻撃国に制裁を加え侵略を止めさせる』。今回のロシアの侵攻はクリミア侵攻も加え、ウクライナという独立国の領土を奪うために全面戦争を行っている。つまり、国連の中心である常任理事国のひとつが第一原則も第二原則も破っている」

拒否権を持つ常任理事国が1か国でも反対すれば国連決議は通らない。つまり常任理事国が戦争の当事者ではなす術がない。これまでもアメリカが決議なく国連軍を動かし戦争をした例はあるが、今回は主権国家の領土を奪うための侵略で意味合いが全く違うと高須氏は言う。

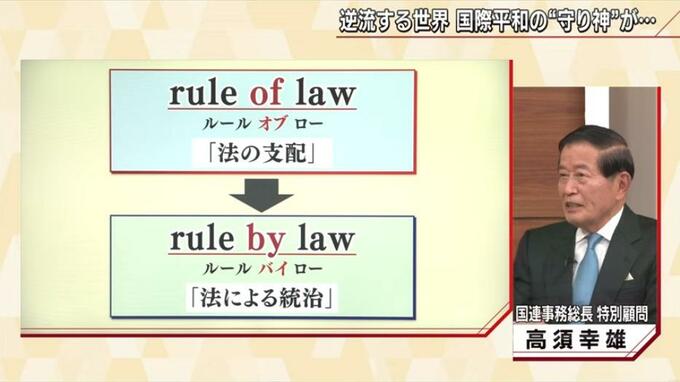

そして、このロシアの侵攻は、これまで国際社会が築いてきた“法”の在り方を根本的に変えたものだという。キーワードは“rule of law(法の支配)”と“rule by law(法による統治)”だ。

国連事務総長特別顧問 高須幸雄氏

「“rule of law(法の支配)”と“rule by law(法による統治)”は1字違いですが全く違います。前者は民主主義の根幹です。国連憲章もそうだし、国内で言えば憲法もそう…。ルールは(国連憲章の場合)全加盟国(憲法なら全国民)に適用される。しかし、ルールバイローは権威主義の国、強権主義の国です。一旦権限を持つと、その権限を使ってルールを変えちゃって、それに従って統治する」

つまり、「正義は力なり」なのか「力は正義なり」なのか…“rule of law(法の支配)”は為政者も法に支配されるが、“rule by law(法による統治)”は権力者が法を使って人を支配することだというのだ。逆流の極みだ。番組ニュース解説の堤氏も後者が21世紀になって目立ち始めていると言う。

国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤伸輔氏

「一つの典型的例が大統領の任期を4年だったものを6年にしたり、2期だったものを無制限にしたり…。これには憲法の改悪も伴うことが多いんですが、これの先鞭をつけたのがロシアなんです。2008年にそれまでの4年を6年に。それによってプーチンが今度の選挙で勝てば2030年までやれることになってしまう。マネしている国はエジプトやベネズエラなどたくさんあります。独裁者が法律を自分の都合のいいように変える。さらにその地位を長く続けられるようにする。それが今の特に権威主義国家の流れです。

確かに、中国でも習近平氏はいつまでも君臨できるようにルールを変えた。“プーチンの戦争”によって逆流し始めた世界。この侵略の終わり方をどうすればその流れを止められるのか。プーチン氏一人を倒しただけでは始まった逆流は止められそうにない。

(BS-TBS 『報道1930』 2月22日放送より)