障がいがある人と障がいがない人が共に学べる仕組み「インクルーシブ(包括)教育」。大阪府が約50年前から取り組む世界に先駆けた教育方法です。しかし今、一部地域が行う方法に文部科学省が異議を唱えていて、自治体と文部科学省の言い分が平行線をたどる事態となっています。

“全ての児童”が同じ教室で共に学べる「インクルーシブ教育」

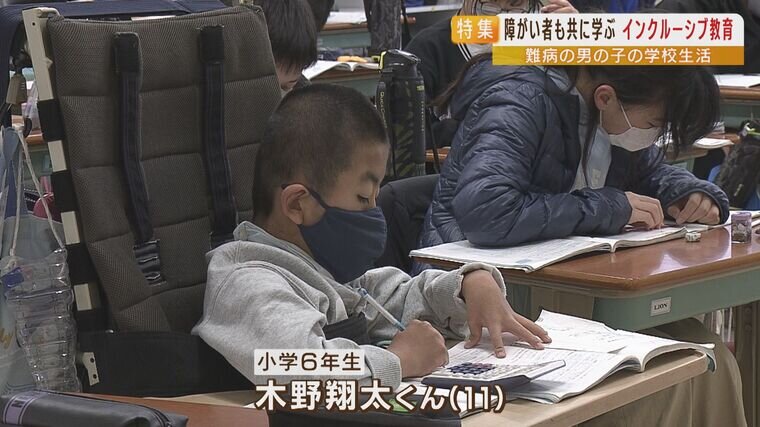

大阪府豊中市にある南桜塚小学校。朝の登校時間、車いすを押してもらいやってくる男の子がいます。教室に到着すると、すぐにほかの児童が声をかけて上着を脱ぐ手伝いをします。この学校ではこれが日常の光景です。

小学6年生の木野翔太くん(11)。皮膚がのびやすかったり関節が柔らかくなったりする「エーラス・ダンロス症候群」という病気で、歩行に困難を伴い、食事はペースト食を胃ろうに注入しています。気管を切開しているため言葉を発することはできません。クラスメイトや先生たちとは文字で会話をします。

翔太くんは支援学級に在籍していますが、授業は1年生の頃からずっと通常学級で受けています。

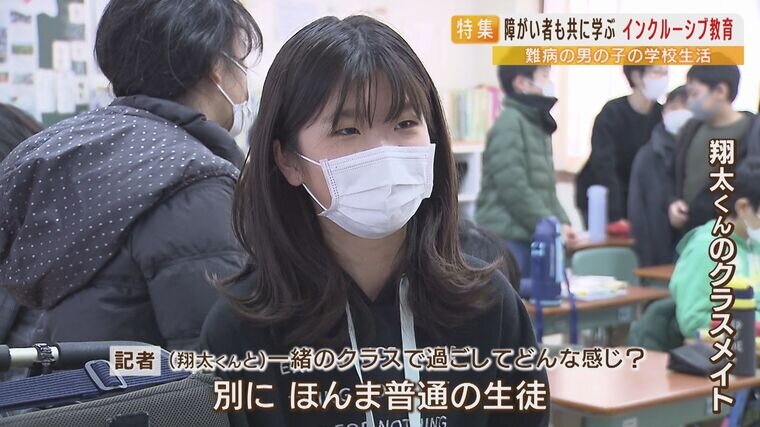

(翔太くんのクラスメイト)

「(Q翔太くんと一緒のクラスで過ごしてどんな感じ?)別にほんま普通の生徒みたいな、同じクラスの友達みたいな感じ」

南桜塚小学校では、障がいがあってもなくても全ての児童が同じ教室で共に学ぶインクルーシブ教育を約50年前から取り入れています。学校には様々な障がいのある児童47人が支援学級に在籍していますが、全員が通常学級で学んでいます。授業によっては支援学級の担任だけでなく支援員も入って、一緒に学べる環境をつくります。

お昼、翔太くんもみんなと同じように給食当番をします。

ほかには掃除当番も…。

(クラスメイト)「翔ちゃんここの上のゴミ落としてくれる?」

障がいがあってもできることは自分でやる、できないことは助け合う、というのがこの学校のルールです。

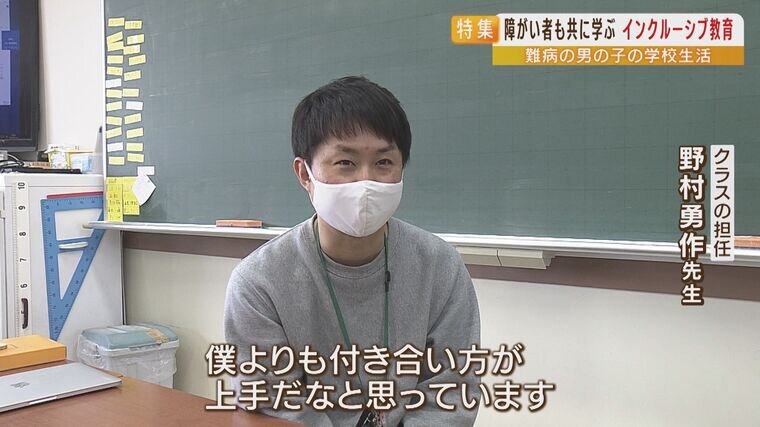

(クラスの担任 野村勇作先生)

「ここの子たちは早い子だと保育園からずっと一緒の子もいるので、僕なんかよりずっと翔ちゃんのことをわかっているし、僕よりも付き合い方が上手だなと思っています」

翔太くんは両親と妹2人の5人家族。元々は大阪市内で暮らしていましたが、南桜塚小学校のことを聞きつけ、翔太くんが4歳のときに引っ越してきました。

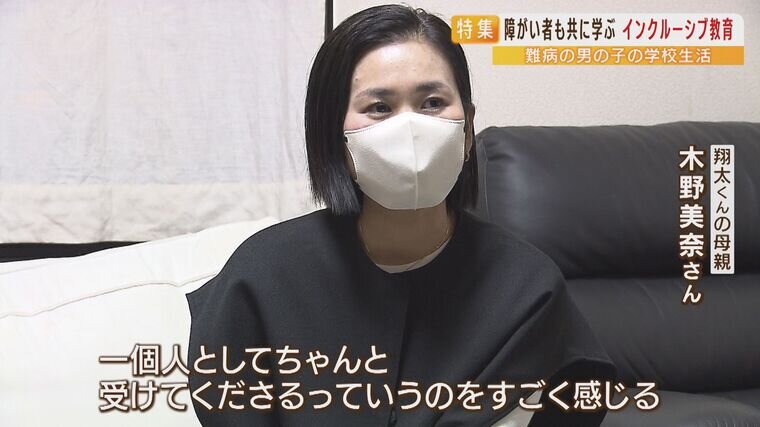

(翔太くんの母親 木野美奈さん)

「個人懇談とか行くと、教室を開けて、私なんか床にはいつくばるくらい『先生いつもすみません』みたいな感じで入っていくんですけど、先生たちは本当に至って自然。一個人としてちゃんと受けてくださっているというのをすごく感じるので。本当に引っ越してきてよかったなっていう、ただただそれだけですね」