「人魚のミイラ」は何者か 住職に報告した内容とは

プロジェクト開始から1年が経過しました。

(森脇大陸記者リポート)「長年大切にされてきた寺の宝。一体何者なのか?いよいよ明らかになろうとしています」

(プロジェクトチーム)「こんにちは」

2023年1月26日。人魚のミイラを所蔵する圓珠院に、プロジェクトチームが訪れました。

(チーム)「きょうは結果報告に参りました」

人魚のミイラは何者か?解析結果を住職に報告します。

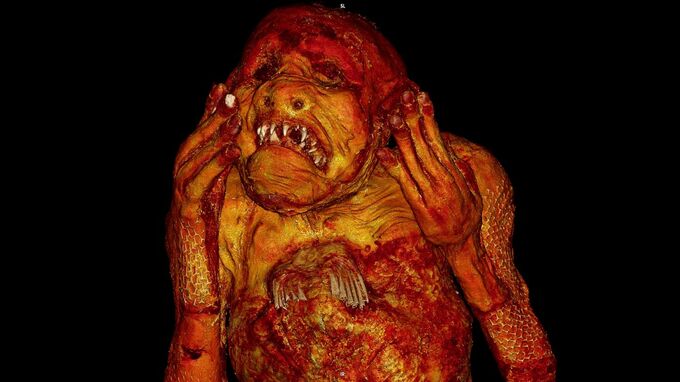

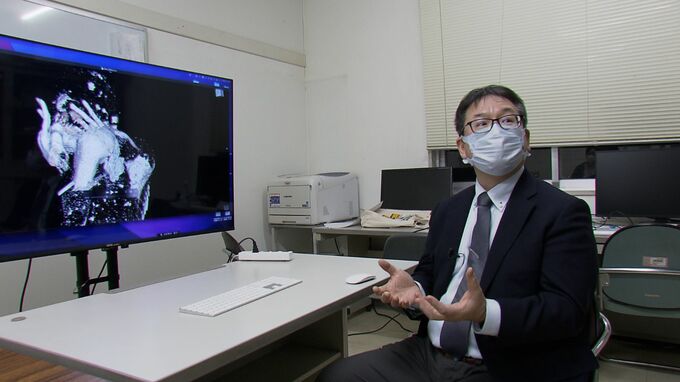

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)「土といいますか、砂といいますか、それと木炭。それを何か膠(ニカワ)のようなもので溶いて表面に塗ってありまして、表皮の接続部分を見えないようにしている」

「ニカワ」「ニベ」「フグの皮」「綿」「布」「石膏」...

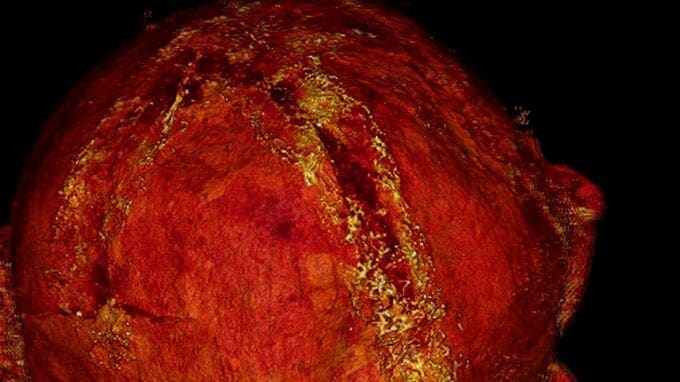

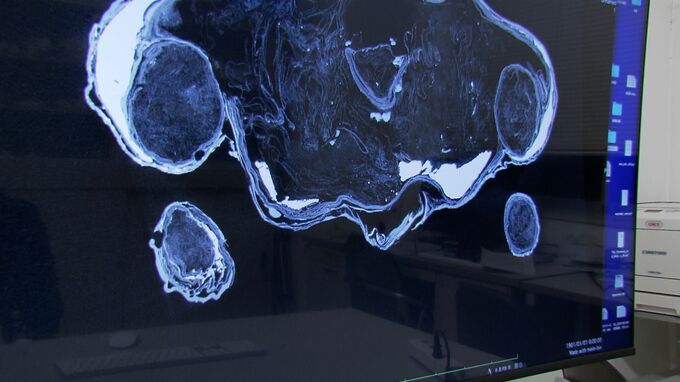

CT解析の画像データを見ると、背中のあたりに「継ぎ目のような部分」が存在しています。

(倉敷芸術科学大学 山野ひとみ准教授)「魚体部のところは、おそらくニベ(魚類)の仲間。ニベ科だとニベ、コイチ、シログチ…オオニベは瀬戸内海ではあまり見られないですけど、高知沖では1メートルぐらいの…」

下半身が魚なら、上半身は…なんなのでしょうか?

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)「上半身はまきびしみたいな形のウロコが見えますが、これは『フグの皮』を使っています。

頭のあたりは複数枚のフグの皮を継ぎあわせたところが見えますが、これらも上手く処理されていて、表面から見ただけでは、どこでそういう皮が継ぎ合わされているかは、ほとんど気が付かない」

また、ミイラの断面データをみると、中には「綿」や「布」「紙」が詰められていることがわかりました。さらに白く濃く写っているのは、密度の高い部分です。これは骨や歯など、生き物由来のものだけでなく、石膏や漆喰、粘土のようなものも存在するといいます。

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)「歯のところはですね、どういう生き物になるかはちょっと分からないが肉食性の魚類。手のところはほぼ粘土なのか漆喰なのか石膏なのかそういうもので形作られている」

「私はほ乳類が専門なので、頭部は何らかのほ乳類が使われているんじゃないかと思ったんですけど、実際そういうことはなくてですね。そこが大きく考えていたことと違った。それにしては、非常に良く成形されているというか良い形になっている」