それは極めて精巧につくられた「ミイラ」だった

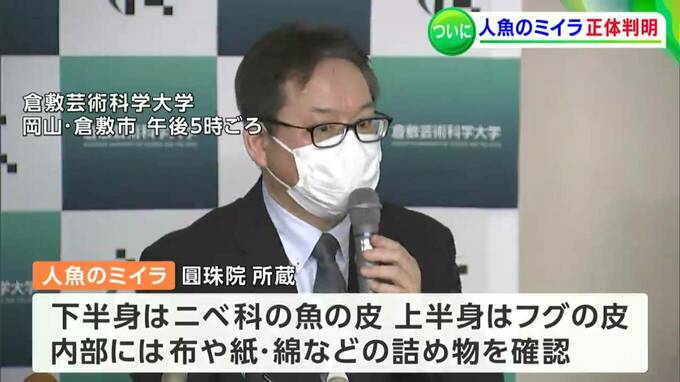

また、はく離したウロコで放射性年代測定をした結果、1800年代後半の可能性が高いことが分かりました。保存技術の調査も大きな目的の一つでしたが、ミイラの作製時に、保存のための薬品などは特に使われていないことも分かりました。

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)「自分の心の中に、どこかに人魚がいたらいいなと思いながら調査しましたけれども、とにかく精細に細かく見ていくことで色々な情報が出てきて、今回精細なX線CTを撮ったことで中に入っているものだとか微物を詳しく見ることができました。それが非常にワクワクした楽しい時間だったと思っています」

「まだ残っている解析もありますので、今後もまたワクワクしながらやっていきたいと思います」

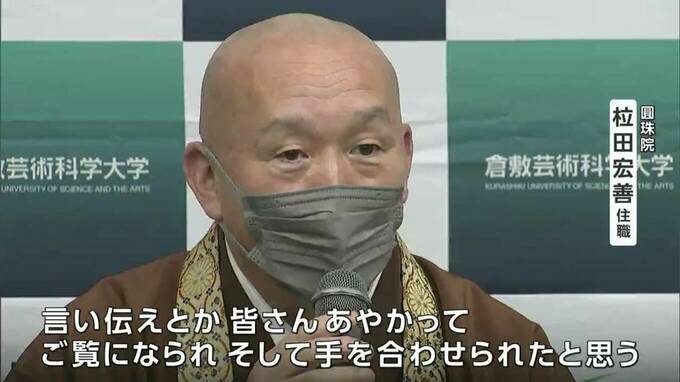

(圓珠院 柆田宏善住職)「『仏様が木を彫って作られたものに魂が宿っている』のと同様のことかなと思います。これからも守っていき、また信仰のひとつの対象でもありますので、保存のもと供養してあげたいと思う」

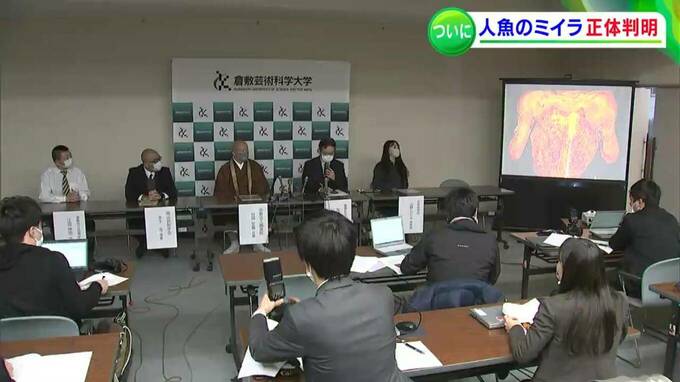

そして「人魚のミイラ」研究チームの最終報告会見が開かれた

RSKでも1年にわたって追いかけてきた「人魚のミイラ」の謎を解くプロジェクト。その成果が倉敷芸術科学大学で発表されました。

倉敷市の倉敷芸術科学大学で、7日午後「人魚のミイラ」研究プロジェクトチームの最終報告会見が開かれました。生物学だけでなく民俗学的な調査の結果も報告されました。

(浅口市鴨方町の圓珠院 住職 柆田宏善さん)「言い伝えとかみなさんあやかってご覧になられ、そして手を合わせられたと思う。それは今後も続くものかなと思う」

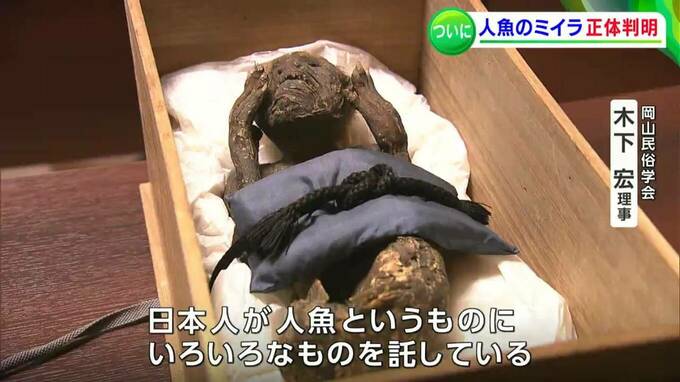

会見では圓珠院が所蔵する人魚のミイラについて、下半身はニベ科の魚の皮。上半身にはフグの皮を使い、内部には布や紙、綿などの詰め物を確認。

部分的に、漆喰や石膏のような物質で形が整えられていると報告されました。

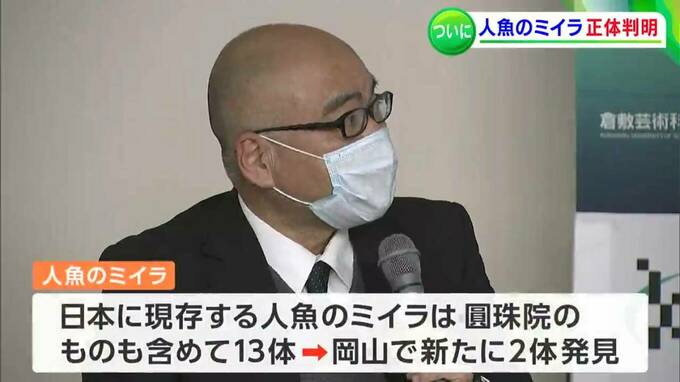

また民俗学の専門家は、日本に現存する人魚のミイラは圓珠院のものを含め確認できるのは13体だが、岡山では新たに2体が発見できたと説明しました。

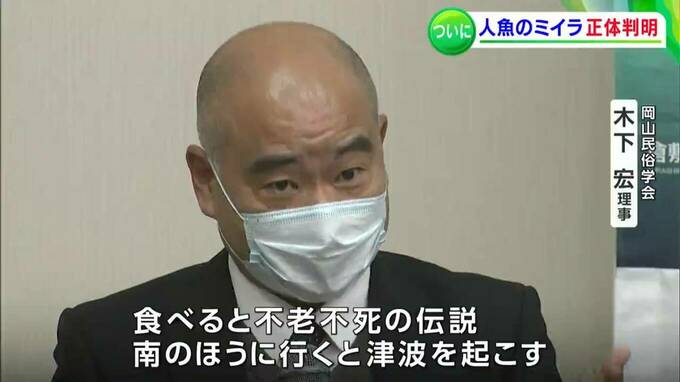

(岡山民俗学会 木下宏理事)「食べると不老不死の伝説。南の方に行くと津波を起こす。日本人が人魚というものに色々なものを託している。(人魚のミイラは)それの一つのあらわれ。ですから今でも大切に保存されて、パッと見るとこれは人魚だとみなさん分かる」

人魚のミイラを信仰してきた昔の人びとの想いは、間違いなく本物です。