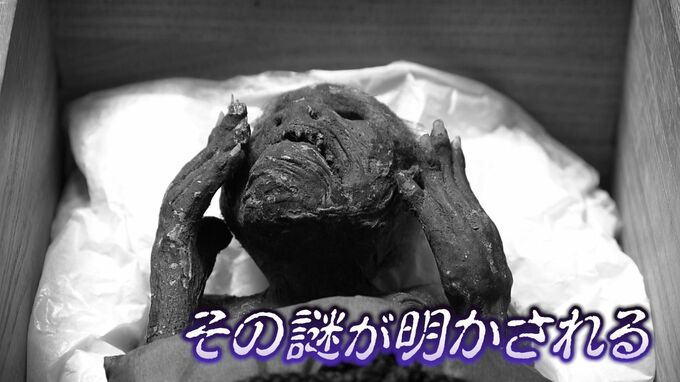

岡山県の寺に眠る“人魚のミイラ” その正体が今解き明かされる

浅口市鴨方町の寺で、長年「人魚のミイラ」として所蔵されてきたモノを科学的・民俗学的に解き明かそうというプロジェクトについては、これまでもお伝えしてきました。

プロジェクト開始から1年、最先端装置による検査も行われ、ついにその解析結果が明らかになりました。

“人魚のミイラ” その正体は一体?

読経が響くのは、浅口市鴨方町にある天台宗の寺院・圓珠院です。

ここで長年にわたり大切に所蔵されてきたのが「人魚のミイラ」です。江戸の元文年間のもの、と伝えられるミイラの体長は30センチほど…上半身は人のようにも見えますが、下半身にはウロコがあります。

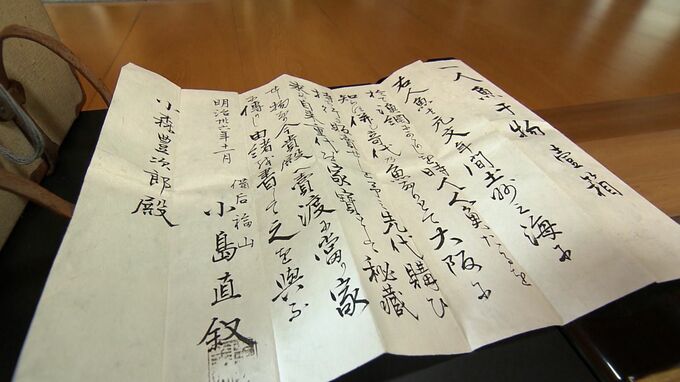

(柆田宏善 住職)「古文書に書いてあるんですが、今の高知県=土佐の沖で漁師の網に引っかかった」

ちょうど1年前に...このプロジェクトは始まった

この「人魚のミイラ」の謎に、生物学・民俗学の専門家らが迫るプロジェクトが立ちあがったのは、ちょうど1年前のこと。

(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)「我々は『これが何者であるか』ということを知りたい。科学的な好奇心がとても大きい」

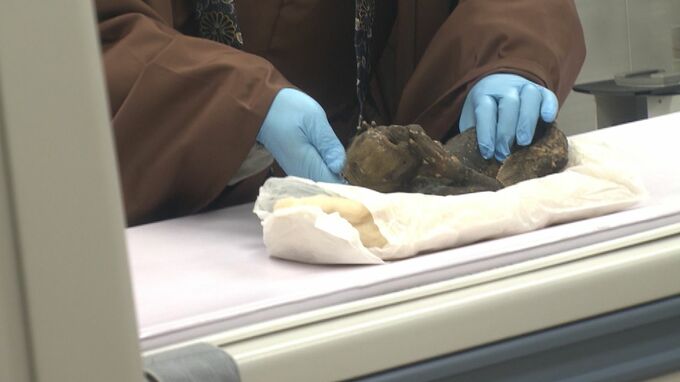

科学的な好奇心は、「人魚のミイラ」をある施設へ運びました。

(森脇大陸 記者リポート)「先ほど『人魚のミイラ』が運び込まれたのは、こちらの施設です。動物病院と書かれています」

目的地は、大学付属の動物病院のCT室。イヌやネコなど様々な動物の断面を撮影してきましたが、「人魚のミイラ」を撮影するのは、もちろん初めてです。

(倉敷芸術科学大学 武光浩史准教授)「獣医の、特に教員の間では『どれだけ変わった動物を撮るか』が、わりと自慢のネタになったりするので、テンションがあがりますよね」