2020年に「食品ロス削減推進大賞」を受賞した、岡山県に本部を置く食品スーパー・ハローズを、消費者庁長官が訪問しました。

消費者庁の新井ゆたか長官が訪れたのは、岡山県早島町のスーパー・ハローズの本部です。「食品ロス削減推進大賞」を受賞した、ハローズの佐藤利行社長・NPO法人ジャパンハーベストの成田賢一理事長・eワークえひめフードバンク愛顔の難波江任理事長の3人と懇談会を開き、意見交換を行いました。

消費者庁長官も関心を寄せた「ハローズモデル」とは

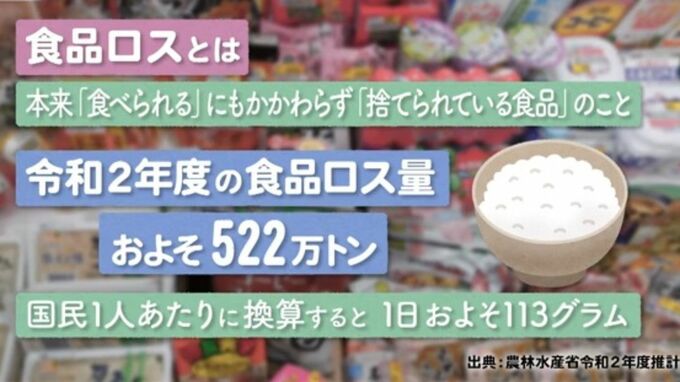

ハローズは2015年から「食品ロス問題」への取り組みとして、「フードバンク活動」への支援を始めました。「食品ロス」とは、本来食べられるにもかかわらず捨てられていく食品のことで、2020年度の国内の食品ロス量はおよそ522万トン。国民1人あたり、1日およそ113g=茶碗1杯分のご飯に相当します。

ハローズでは、例えば広島県の神石高原町で、町役場の一室に「公共の食糧庫=コミュニティパントリー」を設置し、ひとり親世帯の保護者に食料品を無償で配布する取り組みを行っています。

(ハローズ 商品管理室 太田光一室長)「うちのセンターで、ラベルが剥がれて全部一旦店から回収した商品なので、中身はぜんぜん問題ないです」

神石高原町は、ハローズの太田さんの勧めでコミュニティパントリーを導入しました。

(神石高原町 保健福祉課 松井和寛さん)「以前から困窮されている世帯に対しての支援を考えていたんですが、いろいろ職員が調べたところ、ハローズさんがパントリーの取り組みをされているというところから相談したところ、ハローズさんの協力で、スタートすることができました」

フードバンクで「牛乳・豆腐・野菜」の提供も可能なシステム

従来の「フードバンク活動」では、スーパーなど企業から寄贈された食品を、一度フードバンクに集め、そこから支援団体などへ配布していました。しかし、「受け取り」から「配布」までにある程度の時間がかかるため、消費期限の短い食品などを取り扱うことが困難でした。

そこでハローズでは、フードバンクが紹介する支援団体が直接、近隣の店舗に引き取りに行くというシステム、「ハローズモデル」を開発。比較的早く傷んでしまう乳製品や豆腐、野菜などの提供が可能になったのです。

(入江嘉則 神石高原町長)「新型コロナウイルスの感染拡大によって『食品ロス』『フードバンク事業』が注目された。町においても、何かできないかと考えていたんですけれども、素晴らしい提案をしていただいた。じゃぁやろうということになった」

「物流というか、物を移動させるところが大きな課題だったんです。その部分は、職員が通勤の途中でハローズさんに寄って、物を運んでくるということを提案してくれて、この仕組みが出来上がって実現した。利用者の方は、すごく喜んでいただいている。物を運ぶところが職員のボランティアでやっているんで」