市町村の様々な魅力にフォーカスを当ててお送りしているシリーズわがまちLink41。先月に続き、今月も浦添市の様々な魅力についてご紹介していきます。

スタジオには取材した太田かおるさんです。

大宜味村喜如嘉の芭蕉布や首里織など、沖縄県内には歴史や伝統がある沢山の織物があります。こうした織物の中で、地元の材料で地元にしかない織物を作ろうと、15年ほど前に誕生した『うらそえ織』を取材しました。

今回訪ねたのは、浦添市伊奈武瀬(いなんせ)にある『うらそえ織協同組合』。ここに並ぶ、かりゆしウエアやネクタイなどの小物の数々。すべて『うらそえ織』からつくられた製品です。

うらそえ織協同組合 親富祖幸子代表理事「桑の栽培から始めて、桑と言ったら蚕の餌ですので桑栽培から養蚕事業。そして手織りで機織りをということで、その関連した一つの市内でこういった関連事業が行えるということで」

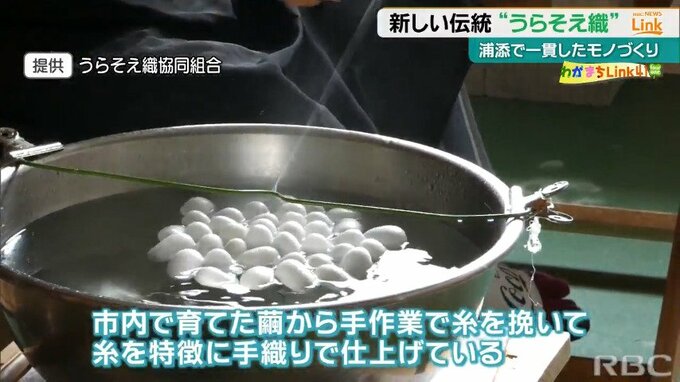

うらそえ織は、糸をとる蚕のエサとなる桑の葉から市内で栽培しているのが大きな特徴です。地元産の桑の葉を食べた蚕が繭をつくり、その繭を使って織子たちが織物を織る。まさに地域でつくる、地域ブランドなんです。

うらそえ織協同組合代表理事の親富祖幸子(おやふそ さちこ)さん。浦添市出身の親富祖さんは、うらそえ織のブランド力をあげたいと奮闘してきた一人です。

現代の生活にも溶け込みやすい手挽きの糸をポイントにあしらい手織りならではの柔らかな手触りがうらそえ織の魅力だと親富祖さんは話します。

親富祖代表理事「浦添市で育った蚕の繭から、私たちうらそえ織の協同組合が手作業で糸を挽いて、その糸を特徴に手織りで仕上げております。その糸も太く挽いて、あまくよることで光沢感を残して、その糸がキラキラっと光るような感じで手織りで仕上げている」

一見、単調に見える作業が続く機織り。私も体験してみましたが、作業は以外にも複雑、力加減など見た目では分からない難しさを感じ、職人のみなさんの技術、そして作り上げられた商品のクオリティの高さに改めて感心してしまいました。

スタートしてまだ15年ほどのうらそえ織。販売会などを通じ、地道にファンを増やしてきました。しかし、事業が軌道に乗ってきたのも束の間、新型コロナの感染拡大によるイベントの中止などによって、売り上げは3~4割ほど減ってしまったといいます。

親富祖代表理事「お客様の戻りはまだまだです。だから本当に自分たちで出ていかないと」

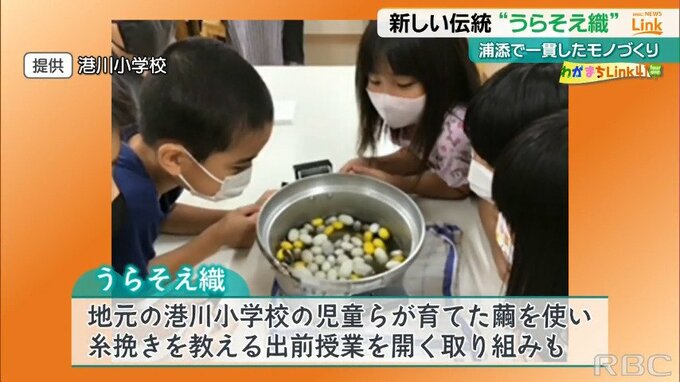

こうした中、うらそえ織を広めるために、地元の港川小学校の児童らが育てた繭を使い、糸挽きを教える出前授業を開くなど新たな取り組みも進めています。

親富祖代表理事「私たちは伝統ではなくて、本当に新しく出発した後発組の産地になりますので、本当に私たちは自由に幅広くできるいい面もありますので、私たちのその良さを生かして新しい伝統を目指す。というようなファッショナブルに新しい伝統を目指し築いていく」

浦添市を訪ねると、新しい伝統として手仕事の美しさを伝えていこうと奮闘する人々の姿がありました。