■「学校行けていないことも、選択肢」長田さんの“言葉”に救われる子ども

たくさんの子どもたちが長田さんと出会い、救われてきました。

「こんにちは」

この日、市役所を訪れた男子生徒。

インターネット上の人間関係と比べ、リアルの人間関係に恐怖を抱くようになり長田さんに相談していた時期がありました。

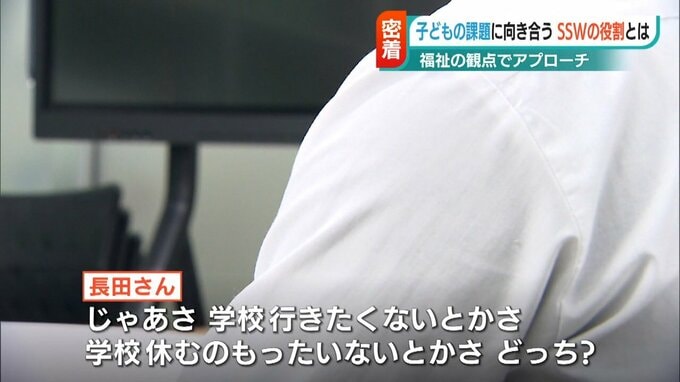

【長田さん】

「じゃあさ、学校行きたくないとかさ、学校休むのもったいないとかさ、どっち?」

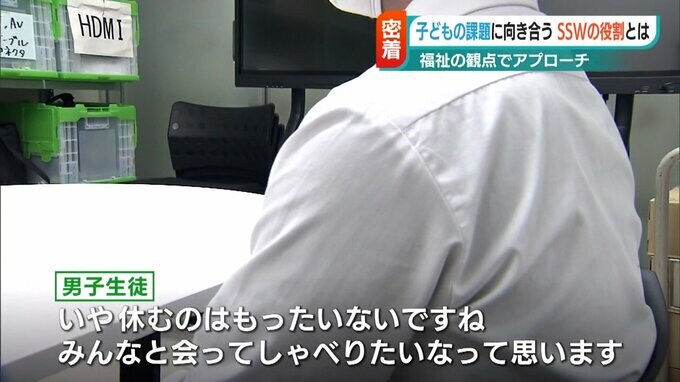

【男子生徒】

「いや、休むのはもったいないですね。みんなと会ってしゃべりたいなって思いますね」

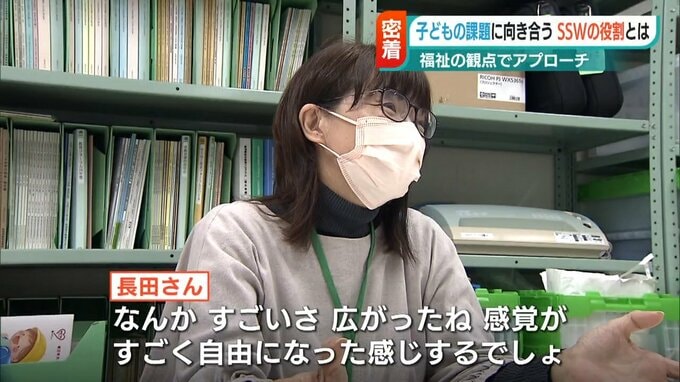

【長田さん】

「なんかすごいさ、広がったね。感覚がすごく自由になった感じするでしょ」

今は、インターネットではなく実際に友達と会って遊ぶ方が楽しいそうです。

男子生徒は長田さんから言われ、気持ちが救われたという言葉があります。

【男子生徒】

「学校行けていないこともそれも選択肢だよねというか、そういうのもあるよねみたいな。今の自分でもいい、悪くない、ダメじゃないんだなと思いました。長田さんに中学の一番つらかったときに励ましてもらったから僕も同じようなことがしたい」

こちらの10代の女性は、長田さんは心の距離感が近いと話し今でも悩みごとの相談をしています。

【10代女性】

「自分の言いたいことを分かってくれているというか。言わなくても、『ああ、そうそうそう』いう感じっていう。学校の先生とかよりもっと近い場所にいるっていうか、心の距離とか。何でも話せるから」

「長田先生みたいな大人には憧れている。ところどころ適当だけど、でもやることはちゃんとやるみたいな大人になりたいなと思っている」

■「ヤングケアラー問題」 子どもと、家族と、一緒に考えたい

長田さんは今、先頭に立って取り組んでいるテーマがあります。

「『ヤングケアラー』って言われているけどどういうこと。何をすればいいのって」

家事や家族の世話に追われる子どもたち、「ヤングケアラー」の問題です。

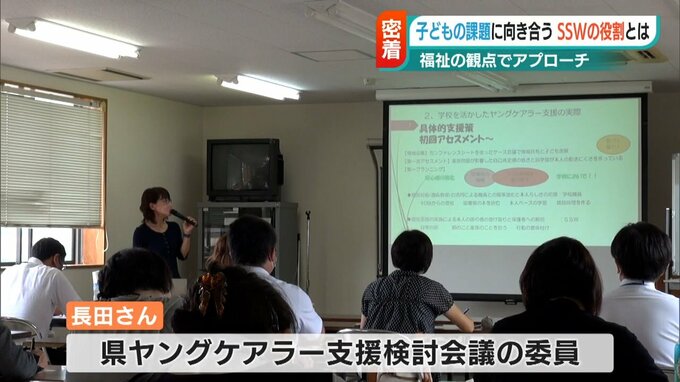

長田さんは県のヤングケアラー支援検討会議の委員を務めています。

「ヤングケアラー」の問題の背景には貧困や依存症、精神的な病気といった家族や家庭の問題に加えて、「手伝い」なのか、子どもに大きな負担を強いているのか、線引きが難しい問題もあり、それぞれの環境や状況に応じた慎重な対応が求められます。

2022年、県が初めて実態調査を行ったこともあり「ヤングケアラー」の存在や問題はメディアでも多く取り扱われました。ただ、長田さんは「『一時のブーム』のような形で終わらせたくない」とこの問題について訴え続けています。

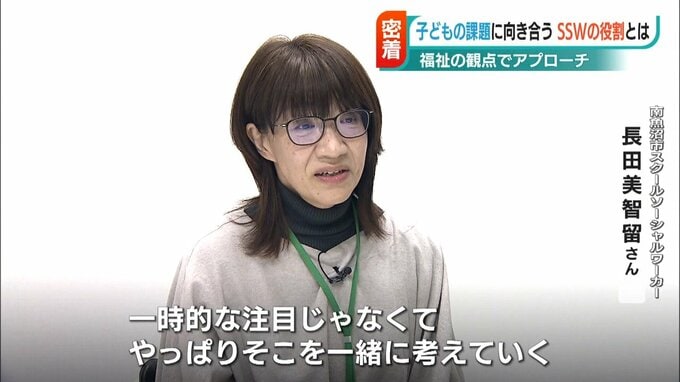

【長田美智留さん】

「なんかやっぱりお祭り騒ぎで終わってほしくない。なんでかって言うと実際に苦しい思いをしているケアラーもいれば、このケアラーを生まざるを得なかった、家族もいるというのが現実だと思うので、一時的な注目じゃなくて、やっぱりそこを一緒に考えていく」

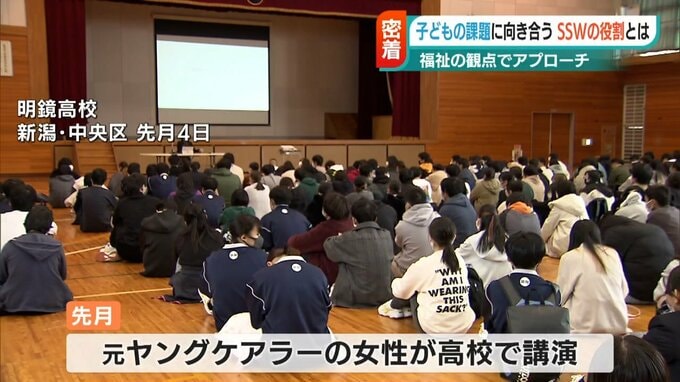

2022年12月には元ヤングケアラーの女性を静岡県から招き、新潟市の高校で体験談を生徒に聞いてもらうという初の試みも行いました。同時に臨時の相談室を設け講演会の後、生徒の相談にも乗りました。

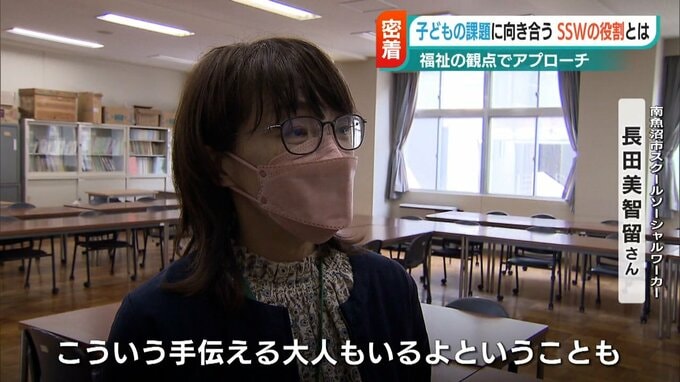

「『1人で困らなくても大丈夫だよ』というのを、まず知ってもらいたくて。『こういう手伝える大人もいるよ』ということも知ってもらえたらいいなと思って、作らせてもらった」

日々、子どもたちのために奔走する、スクールソーシャルワーカーの長田さん。ヤングケアラー問題も含め、子どもたちの未来のカギを握っています。