年賀状発行枚数のピークは2003年だったそうです。今ではメールやSNSなどですます人も増え、年賀状の数は年々減る一方だといいます。しかしなぜ日本人は年賀状を送るようになったのでしょう。TBSのアーカイブには「意外なスーパースター」が年賀状書きに追われている姿がありました。

(アーカイブマネジメント部 疋田智)

■きっかけは「戦後復興と消息の確認」

年賀状自体は、古くは平安時代からあったというのが定説になっています。もちろん年賀を手紙にしたためるのは一部の貴族。遠方の親戚や知り合いに雅(みやび)な挨拶方法として送っていたといいます。

現在のようなスタイルになり「特別なはがき」という存在になったのは、林正治さん(当時42歳)という人抜きには語れません。

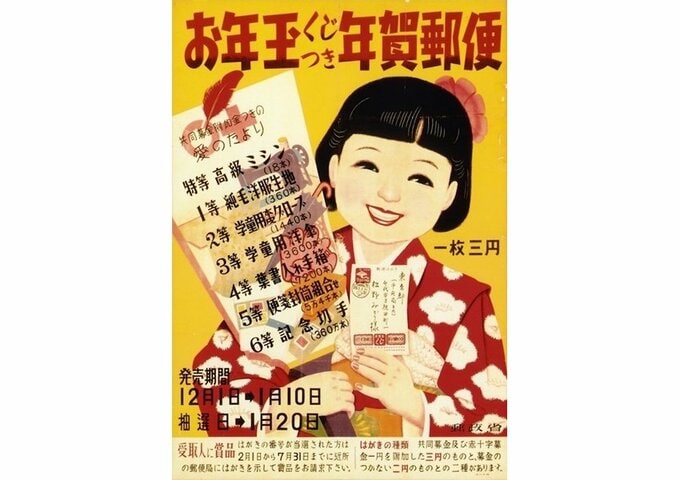

林さんは郵便局の人ではありません。大阪の心斎橋で洋品雑貨会社を営む実業家(なおかつ水彩画家)でした。その彼が当時お役所だった郵政省に提案したのがお年玉付き年賀ハガキです。

戦後間もない昭和24(1949)年、林さんは「年賀状が戦前のように復活すれば、お互いの消息もわかり、うちひしがれた気分から立ち直るきっかけともなる」と考え、お年玉のクジつきというアイデアを思いつきます。郵政省は紆余曲折の末、これを採用しました。(日本郵便グループ『JPcast』による)

当時のポスターを見ると、特等の「高級ミシン」を筆頭に「純毛洋服生地」「学童用本革グローブ」「学童用洋傘」「葉書入れ手箱」など、当時の庶民の需要がみてとれますね。

林さんのアイディアが、戦後復興の思いに燃える日本人の気分にフィットしたのでしょう。お年玉つき年賀ハガキは大ヒット、戦後の文化として認知されていきます。

しかし林さんのアイディアだけではありません。郵政省も郵政省で、全国キャラバンでキャンペーンを繰り広げたのです。

■郵政省の年賀状キャンペーン

TBSのアーカイブには1949年の名古屋の風景が残っていました。彼女たちはお年玉つき年賀ハガキを宣伝するために組織された「ミスお年玉」。道行く人に「年賀状を出しましょう」とビラを配ります。戦争が終わってまだ4年。明るい洋装の娘さんたちはさぞやまぶしかったことでしょう。

こうした努力もあって、年賀状の扱いは倍々ゲームで伸びていきました。