■地域住民とイスラム教徒の“日常的な交流”が必要不可欠

国山ハセンキャスター:

日本にある土葬ができる専用墓地は、全国で9か所のみです。九州、四国、東北には一つもありません。

今回取材させていただきました、別府ムスリム協会のカーン代表、清水霊園イスラーム墓地の勝澤管理人は、各都道府県に1か所ずつは、土葬ができる墓地が必要だと訴えていました。

小川彩佳キャスター:

惑うことなく人生を全うできる環境があるかどうかというのは、その場所に住むうえで安心感が大きく変わってくることだと思うんですが、国山キャスターは、自身の経験を通してどんなことを感じましたか?

国山キャスター:

まずは、父が眠る場所を見つけることができて、ほっとした安堵感がありましたけども、こんなに選択肢が限られているのかと。そしてなぜ増えないんだろう、何がハードルになっているんだろうという疑問から今回この取材をすることにしました。

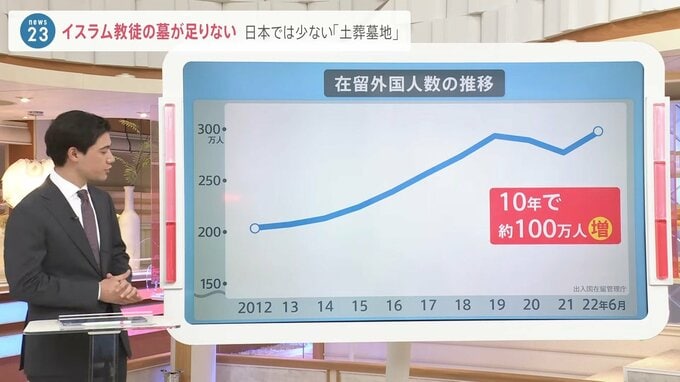

在留外国人の推移のグラフでは、10年前の2012年と比べて、6月まででおよそ100万人近く増えているということですから、当事者の方々も本当に悩んでいました。

小川キャスター:

様々な文化の方がいるかと思いますが、中村さんはムスリムの方との接点、イスラム教徒の接点はありますか?

社会起業家 中村多伽さん:

マレーシアだったりインドネシアのような、ムスリムの方が大半の国も大好きですし、ムスリムの方が食べるものを日本国内で見つけやすくするシステムを作ってる会社とか、外国人の就労支援をする会社とかのご支援をさせていただいたことがあります。

小川キャスター:そうした経験を通して大切だと思ったことや、感じたことは?

社会起業家 中村さん:

そうですね。これからも日本人が外国人の方々を受け入れてくというのは必須ですし、日本の経済というところにおいても、彼らの力は必ず必要になってくると思います。彼らの多様性を受け入れるということが、国としても大事になっていく中で、衣食住と同等ぐらいに大事なことが「弔う」ということだと思うんですよね。

結局イスラム教徒の方々がこの国に住むとなったら納税者になるわけなので、行政がその衣食住と同様に「弔う」という権利もちゃんと担保していくっていうのが必要になってくるんじゃないかなっていうのを感じました。

小川キャスター:

国や行政がどういう姿勢を示していけるのかということだと思います。

国山キャスター、改めて今回取材してみて、どんなことを感じました?

国山キャスター:

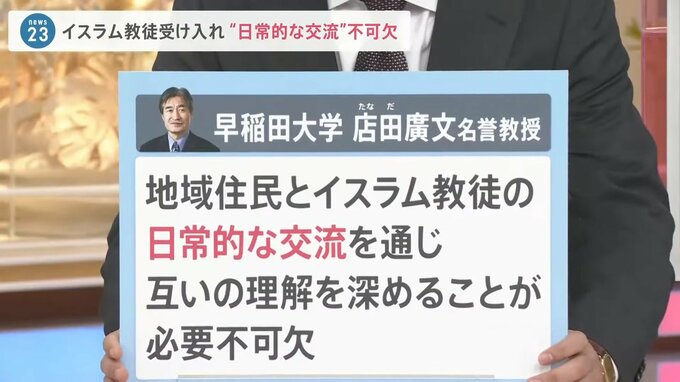

大分のケースで見てみますと、住民の方とムスリムの方のコミュニケーションというのは非常に重要だなというふうに感じました。在日イスラム教徒に詳しい、早稲田大学・店田廣文名誉教授は「地域住民とイスラム教徒の日常的な交流を通じ、互いの理解を深めることが必要不可欠」だと。もう少し広い意味で言いますと、イスラム教徒に関する理解不足というのもあるのではないか、ということを指摘されていました。

私自身も今回取材をして、死生観や宗教感、いろんなことを考える一つのきっかけとなりました。外国人を受け入れるというこの日本において、多様性とは何なのか、そういったことを考えるきっかけになればと思います。