この20年以上物価が上がらないことが当たり前だった日本経済に今、物価上昇という大きな波が押し寄せている。どうしたら物価と賃金の好循環が生まれ、停滞が続く日本経済に突破口が開けるのか。物価の実証研究の第一人者で「世界インフレの謎」の著者でもある東京大学大学院経済学研究科の渡辺努教授とともに考える。

■物価上昇の一方で実質賃金は下落

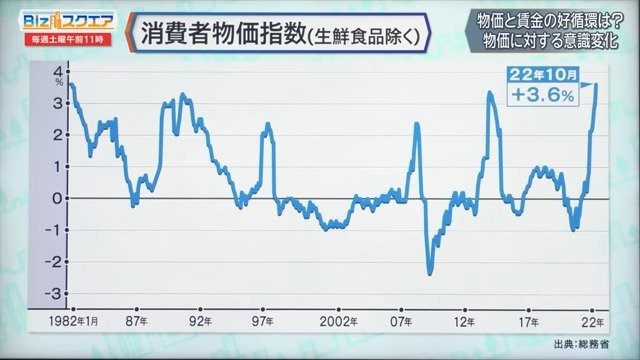

食品だけで2万品目以上も値上げされるなど、値上げラッシュが続いた2022年。一方で実質賃金は7年ぶりの大きな下落幅となるなど、賃金は物価の上昇に追いつくことなく、物価と賃金が共に上昇する好循環には至っていない。

日本の10 月の消費者物価指数は生鮮食品を除いた総合指数で9月の3.0%からさらに上昇して3.6% と、40年8か月ぶりの高い水準となった。11月、12月にはさらに上がるだろうと言われている。

――物価がここまで上振れしてきた理由は何か。

東京大学大学院経済学研究所 渡辺努教授:

今年の初めは私もここまで行くと思っていませんでしたし、日銀も多分全然思っていなかったと思います。こうなっている一番大きな理由は、企業がコストの上昇を価格に転嫁しないのではないかと思っていましたが、予想外に企業が転嫁をし始めているということだと思います。

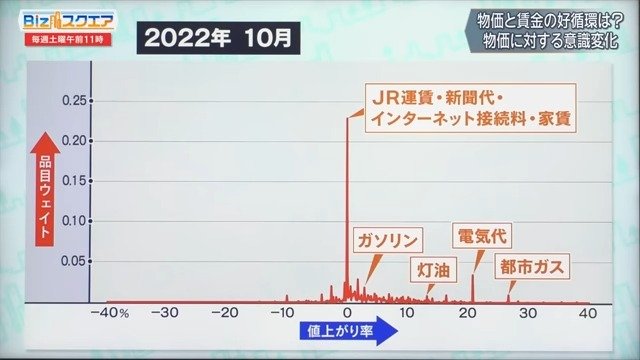

――「渡辺チャート」から何が見えるのか。

東京大学 渡辺努教授:

コロナ前は全然インフレはなかったわけですが、大きな違いで言うと都市ガスや電気代などの高いインフレのものが出てきています。新しい部分があるのと同時に変わらない部分はあるわけで、それはどこかというと、ゼロの線です。ゼロは前年同月と比べて一円も価格が動いていないということですが、それがかなりあるということです。実はコロナの前からそういう状況が20年以上続いていて、いまだに直っていないわけです。

――真ん中の部分が慢性的なデフレを象徴している数字ということか。

東京大学 渡辺努教授:

デフレと言うと物価が下落すると思うことが多いと思います。実際、デフレの定義はそうですが、真相はそうではなく、価格が動かない品目がたくさんあるというのが日本のデフレの正体です。調子がいい品目と悪い品目が当然あるわけですので、そういうメリハリがある中で平均的なゼロというのは決して悪いことではないのです。しかし、日本の場合、多くのものが実はゼロになってしまっていて、同じ平均ゼロでもこちらの方がタチが悪いわけです。

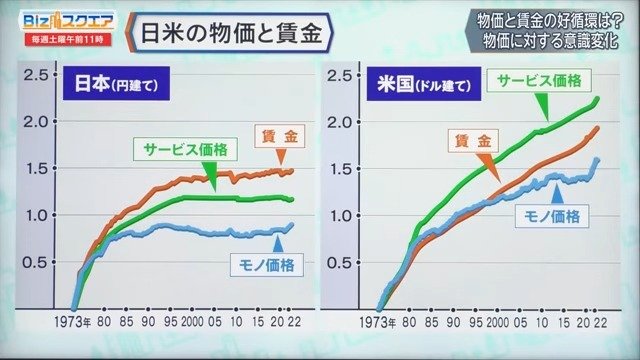

――日米の物価と賃金のグラフを見ると、形が全然違う。

東京大学 渡辺努教授:

変動相場制に変わった73年からですが、90 年代初めぐらいまでは日米ともそんなに差はなく、右肩上がりで傾きは同じです。90年代後半以降もアメリカは一応右肩上がりを続けてきているわけです。ところが日本は価格も賃金も水平線のようになってしまっています。これが、価格が動かないという現象です。同じことが賃金についても起きています。ゼロが続いてしまったというのは非常にまずいと思います。

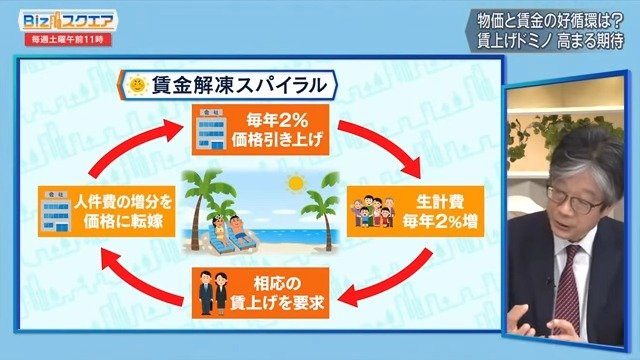

――これが慢性デフレスパイラルということか。

東京大学 渡辺努教授:

労働者は賃金を上げたい、企業も価格を上げたいと思うのはもちろんですが、労働者であれば生計費が上がらないのだから賃上げなしでもしょうがないかなと割り切れますし、企業も人件費が安定しているのであれば価格を上げられなくてもしょうがないのかなと、両方ともなんとなくの落ち着きどころとして心地が良かったので、価格も賃金も据え置きという状態が長く続いてきてしまったということだと思います。こういうことを続けていくと何が起きるかというと、海外は賃金も右肩上がりですので、どんどん差が開いてしまいました。これがよく言われている「安い日本」です。