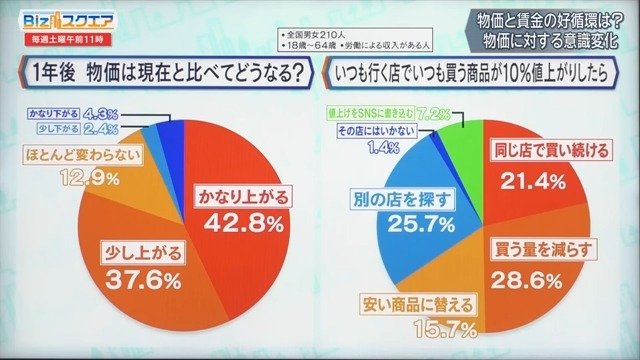

物価が実際に上がって大きな変化が出てきているのが人々の「予想」だ。番組では全国の18歳から64歳の働く男女210人を対象にウェブアンケートを実施。「1年後の物価は現在と比べてどうなっていると思うか」という質問への回答は、「かなり上がる」、「少し上がる」を合わせ80%を超えた。

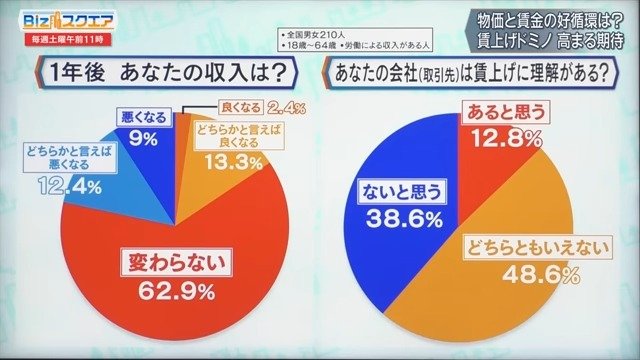

一方、「1年後あなたの収入はどうなっていると思いますか」という質問に対しては、「変わらない」と答えた人が62.9%だった。「自身の会社は賃上げに理解があるか」という質問に対し、「あると思う」と答えた人は12.8%にとどまり、「賃上げの実現は遠いのでは」という意識が浮き彫りとなった。

――生計費が上がる、物価が上がる、給料も上がるという予測が実際の数字を決めていくということになるのか。

東京大学 渡辺努教授:

私たちは「インフレ予想」という言葉を使いますけれども、平たく言うと世の中の当たり前みたいなものがあるわけで、賃金は変わらないというのが今までの当たり前で、そういう約束事みたいなものが変わるかどうかというところがポイントです。価格についてはその当たり前が少し変わりつつあるけれども、賃金は全然今のところ変わる気配が見えないというのがアンケートの結果だと思います。

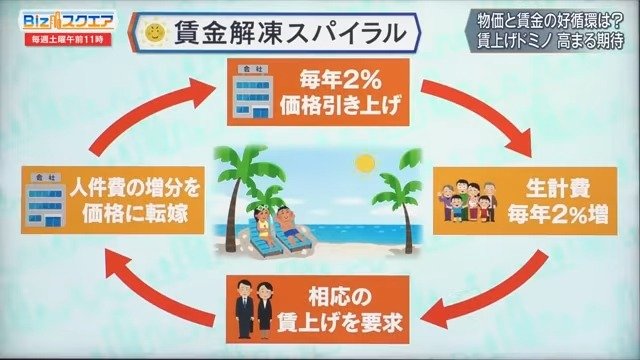

――物価高を実際の賃金上昇につなげるメカニズムはどうなのか。生計費が上がったのだから賃上げの要求をするというところまではきた。次に必要なのは企業が賃上げに応じるということか。

東京大学 渡辺努教授:

連合の5%は定昇込みで、ネットでは3%の賃上げを要求しています。あとはそれを企業が飲むかどうかです。ただ、余力のない企業は一体どうするのだと。特に中小企業ですね。人件費の増分を価格に転嫁していくことができるかが最大のポイントです。

――今の中小企業の現実から言うと、コストが上がっていて転嫁しきれていないのだから、賃上げの原資などないという人が多いのではないか。

千葉商科大学 磯山友幸教授:

価格を上げているのだけれど、原料費や燃料費の分を上げているので、人件費の分まで乗せられるかというとそれは無理だよと。むしろ人件費を下げる、人を減らすということを言っている中小企業の経営者の方が多い感じがします。

――人件費の増分を価格に転嫁するというのが最大の難所だ。

東京大学 渡辺努教授:

原材料費の価格転換すらかつてはできなかったのですが、それがようやくできるようになってきました。私は原材料費と人件費をきっぱり区別する理由はどこにもないと思います。どちらも原価の上昇ですし、もっと言えば人件費の増加の方が価格に転換しやすい面があるわけです。なぜなら、そこで働いている人たちの賃金を上げるために価格を上げるというわけですよね。そこは私たち消費者が、中小企業であれば親企業がそういう値上げに対して寛大になれるかどうかが分かれ目だと思います。