個体数を把握「駆除か放つか適切な判断ができる」

檻を設置して、年間何十頭と捕獲します。その捕獲したクマ全頭にマイクロチップを入れていきます。そして、山に放ちます。翌年、罠を設置して捉えたクマの中でマイクロチップが入っているクマが多ければ、全体のクマの頭数は少ないだろうということが推測できます。

逆に、捕獲したクマの中にマイクロチップが埋まっているクマが少ないとなると、全体の数は増えたのではないかと推測できます。

これを20年間繰り返していくと、延べ3500頭ぐらいにマイクロチップを入れているので、もう少し細かく個体数の差が把握できるようになります。

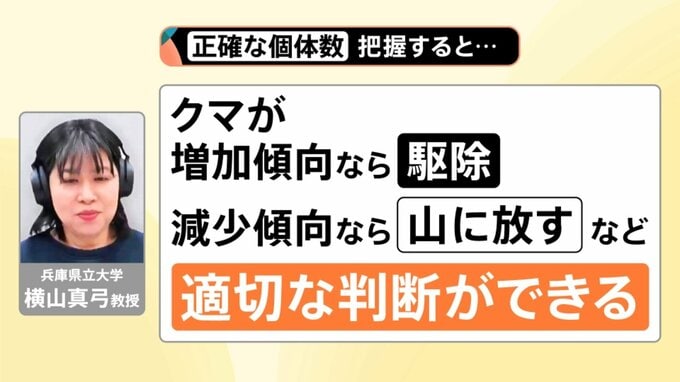

兵庫県立大学の横山真弓教授によると、正確な個体数を把握することで「クマが増加傾向であれば駆除する」。ただ、単に駆除するのではなく、何頭ぐらい駆除するかを計算できるので、「減少傾向なら山に放すという適切な判断ができる」ということです。

兵庫県が行っているのは、クマを駆除して数を減らそうということではなく、クマを保護するためにしっかりと管理していくという対策です。

スポーツ心理学者(博士)田中ウルヴェ京さん:

実態調査ということですよね。数だけでなく、おそらくこの場所に、このマイクロチップを埋めたクマが増えたのなら…など、地域によっても対策は変えられますよね。

また、マイクロチップのデータの精度によって、違う実態調査もできるようになると思うので、クマと人間との共存のためにもいいことですよね。

井上キャスター:

驚いたのは、兵庫県がこの取り組みを始めると毎年15%程度、クマが増えているということです。単純計算すると、5年で2倍になります。

兵庫県でこのような実態がわかったものの、他の自治体では人が足りないこともあり、この対策を行えていません。また、クマの生息場所は広いので、行うお金もありません。

知恵を絞って兵庫県のような取り組みを他の自治体でどうできるのかというのは今後の話なのかもしれません。