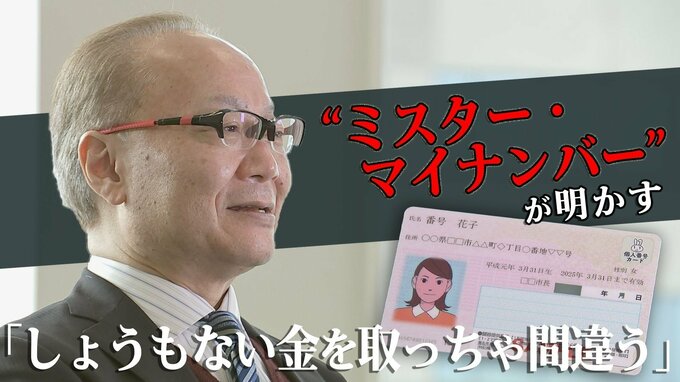

健康保険証との一体化によって俄然注目されることになったマイナンバーカード。このカードを生み出したのが、マイナンバー制度の検討が始まった段階から一貫して内閣官房で制度設計の中心的役割を果たし、「ミスター・マイナンバー」と呼ばれる向井治紀(むかいはるき)・現デジタル庁参与だ。

ミスター・マイナンバーはカードの取得をめぐって賛否が入り交じる現状や将来をどう見ているのだろうか。直接聞いてみた。

■マイナンバー法は“民主党政権”で法案化された

そもそもマイナンバーカードは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法によって定められている(第十六条の二)。そして、このマイナンバー法の制定に向けた作業が始まったのは旧民主党政権時だった。向井氏が振り返る。

向井治紀・デジタル庁参与

「民主党が2009年に政権交代しましたが、そのときのマニフェストに『所得捕捉を確実に行うために、税・社会保障共通の番号制度を導入する』と書いてあるんです。民主党政権が『基礎年金と厚生年金の一元化』、それから『給付付き税額控除』というのをマニフェストにしていた」

「どういうことが起こるかというと、1つは所得把握をきっちりする必要があること。もう1つは番号で紐付けて情報を連携することをしないと、いちいち全ての国民が所得証明を持ち出す羽目になってしまい、事務処理上、破綻すると。その2点から、番号制度を導入すべきというマニフェストになったのだと思われます」

つまり、民主党政権の掲げていた年金改革などの実現のためには、個人所得の把握が必須で、そのためにマイナンバー制定が叫ばれるようになったということだ。

現在だと「個人の所得などの情報が政府にすべて筒抜けになる」などの拒否反応もかなり聞かれるが、当時はそういう空気はあまり感じなかったという。

向井治紀・デジタル庁参与

「当時の感じでは、国会では共産党・社会党を除いてほぼ賛成だったので、国会の議論では賛成が圧倒的に多いという感じだったし、マスコミの方もマイナンバー反対というストレートな議論はあまりなかったのかなと」

マイナンバー法案は民主党と、当時野党だった自民・公明党との間で協議が進められ、3党合意がなされていた。そして政権交代後の2013年、マイナンバー法は成立した。

■世界で“唯一”のICチップを無料で配る政策

そのマイナンバー法により誕生したマイナンバーカードには、氏名・性別・生年月日・住所・マイナンバーが記載されているほか、ICチップが搭載されている。現在、話題となっている健康保険証や運転免許証との一体化というのは、マイナンバー自体は関係なく、このICチップの電子証明書機能を使ったものだ。

向井治紀・デジタル庁参与

「マイナンバーカードが保険証の機能を持つ、それから免許証の機能を持つということは当然予想してました。現行の紙の保険証を廃止することについても、当然視野に入っていました。義務とかそういうのは別にして、要するに傾向としてそうなっていくと」

向井氏はこう語るが、このマイナンバーカードの可能性に多くの人が気がついたのは「マイナンバー法成立後〜施行前」の時期だったという。

向井治紀・デジタル庁参与

「国会議員の先生方がよくシリコンバレーに見学に行くのが流行って、海外からマイナンバーカードの評価というか、要するに1億人のレベルで、しかもタダで、そういう本人を証明する手段を配っている国なんかないわけで。そういう話を聞いて、これは重要なんだということを改めて認識して帰ってきた先生方が急速に増えたのが、2015年頃だと思います」

向井氏によると、1億人以上の人口規模で、ICチップによる本人確認ができるカードを全国民に無料で配っている国は日本だけだ。