■「配慮義務」“十分に”加筆も「書いてあっても、書いてなくても変わらない」の声

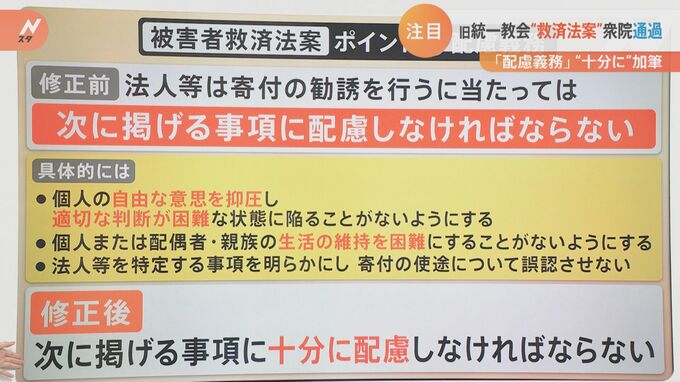

他に、悪質な勧誘に配慮義務が生じますが、法案の修正前は「法人等は寄付の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない」という表現だったのです。

どんなことに配慮しなければならないのかというと、具体的には、▼個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断が困難な状態に陥ることがないようにする、▼法人等を特定する事項を明らかにし、寄付の使途について誤認させない、▼個人または配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないように配慮してくださいとのことでしたが、「配慮しなければならない」という文言だけだと、実効性がないのではないか、薄いのではないかということで、立憲民主党は「十分に」を配慮の前に盛り込むように主張していました。

この点に関して、最終的に「次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない」という文言に修正されましたが、果たしてここにどれだけ力があるのかという点、かなり議論になっているようです。

井上貴博キャスター:

法案が成立するのは、一歩前進だろうとは思いますが、まず伺いたいのが、与党の考え方としては、「十分に配慮」と文言をした方がより幅広い行為を捉えることができるという考え方です。一方で、野党としてはそれでは甘いんだ、禁止行為にして刑事罰に問えるようにした方がいいんだ。この大きな溝については、萩谷さんはどうお感じになっていますか?

萩谷麻衣子弁護士:

十分に配慮と「十分」を入れたとしても、例えば、私が被害者側の代理人として裁判を戦うとしたら「十分」と書いてあっても、書いてなくても変わらないなと思うんですね。ただ、最初に岸田総理が言い出したこういう法案にしたいといったことよりは、全然進歩したと思います。なので、今回の大きな意味は、宗教法人の不当な行為については、決して聖域ではなくて、規制の対象になるものだと日本全体で認識共有したことに大きな意味があるだろうと思います。

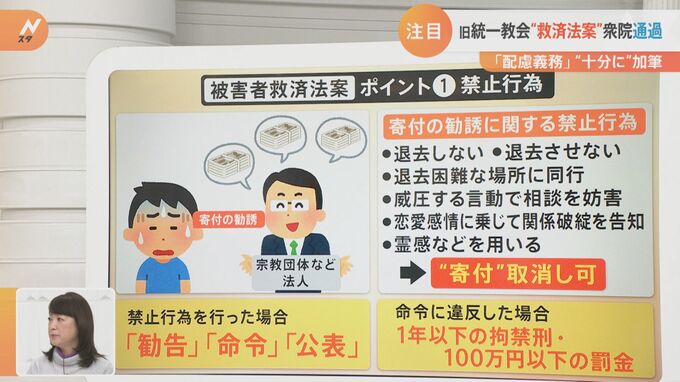

問題は今後の課題ですけども、今回の禁止行為は、寄付の比較的直前の行為を問題として寄付の取り消しは禁止をして、定めているのですが、既にずいぶん昔に協議を進行していて、その状態で自ら寄付する人については、ストレートに救済する法律になってないんですね。

その部分を救済しなければ、被害者の救済が十分ではないと。その意味ではこの配慮義務は、私は禁止行為にすべきだったと思います。配慮しなければならない3つの観点で禁止にしても、別に何もおかしくもないなと思うので。ただ、2年を目処にまた見直すことになってますから、今後判例の積み重ねなどで随時見直していくことが重要かなと思います。

井上キャスター:

全体としてマインドコントロールを定義付けることは、大変難しいので不可能に近いと思います。でもその前提で、例えば客観的な数字でこれ以上の金額の寄付は認めませんとか、何か踏み込んだことをしないと、例えばニュースを見ていても、公明党が後ろ向きなんだなその公明党に自民党は配慮しているのが透けて見えるなと思うと、どんどん情けなくなるというか、結局聖域には踏み込まないんだなと。踏み込むことで正しい宗教を守れる気がするんですよね。

萩谷麻衣子弁護士:

私もそう思います。ただ、宗教法人の信教の自由とか財産権の自由も考慮しなければいけないので、私はこれを早期に成立させることはかなり意味があるなと思うので、今後の課題は十分あると認識した上で見直しが必要かなと思っています。

井上キャスター:

最後に、弁護士の方で見方が変わるのが、一度整理してしまうとなかなか見直しづらい方と、いや別に見直しすればいいじゃないかという方がいます。これはどう・・・。

萩谷麻衣子弁護士:

これをどれだけ使えるかは、今後の運用にかかってると思うのです。どれだけ裁判例ができてくるかもかかってますし、弁護士も宗教法人の信教の自由側を見るか、それとも被害者の救済を見るかで、この法案に対する評価は違ってくるかなと思います。しかし、一歩前進だという意味では同じ価値評価ではないかなと思います。