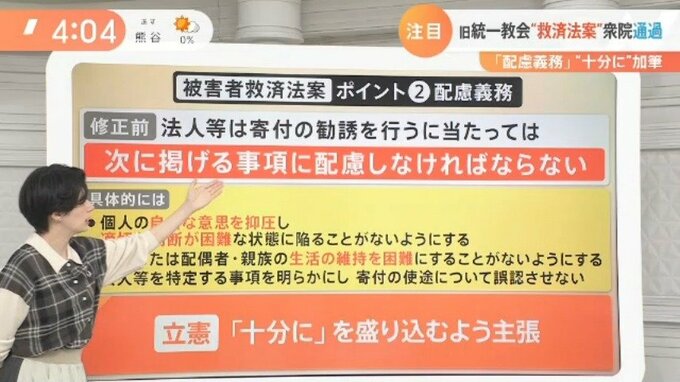

旧統一教会などの被害者を救済する新たな法案が衆議院の本会議で可決されました。法案では、法人などが寄付を勧誘する際、「十分に」配慮する義務が盛り込まれました、「十分に」という文言にどれほどの意味があるのでしょうか?専門家を交えて考えていきます。

■“救済新法”が衆院通過 争点は“マインドコントロール”“配慮義務”など

ホラン千秋キャスター:

協議が続けられてきた被害者救済の新しい法案について、12月8日、衆院を通過しました。そして、参議院で審議ということになっています。会期内での成立へという動きが出てきている状況です。

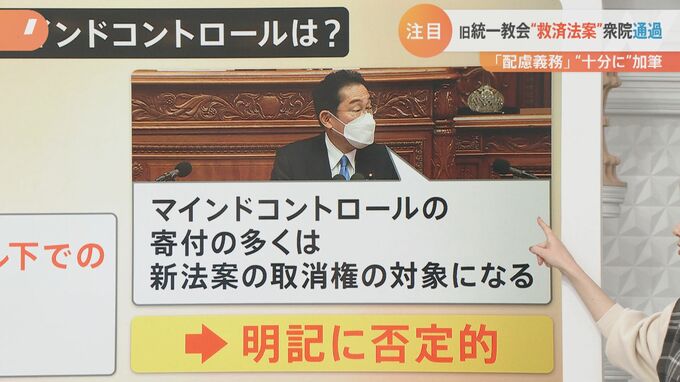

この新しい法案を巡って様々な争点がありました。そのうちの1つが、マインドコントロールをどう定義し、明文化していくのかについてです。野党としては、マインドコントロール下での寄付の取り消しを新しい法律の条文に明記すべきと訴え続けてきました。これに対して岸田総理は、明記しなくてもマインドコントロールの寄付の多くは新しい法案の取消権の対象になるということで、あえて明記する必要がないと否定的でした。

こういった与野党の攻防の結果、どういったところで合意がなされたのか。

野党としても、これ以上抵抗すれば、新しい法案の成立に後ろ向きと受け止められかねない。なので、その部分が盛り込まれるのであれば、明文化していなくても合意できるかなというところで、明文化見送りで与野党合意となりました。

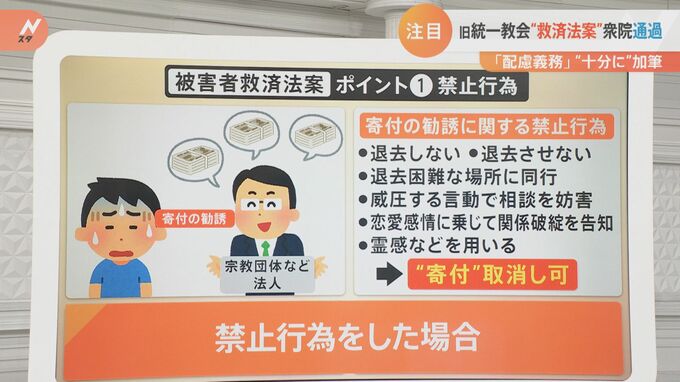

他にも、勧誘をする際の禁止行為について、悪質な勧誘はどういったものを、悪質と定義するのか、そういった部分も盛り込まれます。

宗教団体など法人が個人に対して寄付の勧誘を行う際、禁止行為としてこれらが挙げられています。

▼退去しない。勧誘されても寄付したくないのに、いつまでたってもその場から退去してくれない。

▼勧誘に応じたくないのにいつまでたっても帰させてくれない、退去させない。

▼退去困難な場所に同行する。例えば、交通の便の悪い山奥などに一緒に行き、行った先で儲け話の勧誘をする。

▼威圧する言動で相談を妨害する。

▼恋愛感情に乗じて関係破綻を告知。寄付・勧誘に応じないのであれば、関係やめますよなど告知することによって勧誘を続ける。

▼霊感などを用いる。

これらによって寄付したものは取り消しできることにするものです。こういった禁止行為をした場合、どうなるのか。

行政が指導するなど勧告を行ったり、命令をしたり、それから団体の公表をしたり、こういったことが考えられます。さらに、命令に違反した場合、1年以下の拘禁刑そして100万円以下の罰金も考えられるということです。