「閣外協力」主張する3つのポイント

今までの「自公政権」を見ると、必ず1人は公明党から大臣ポストが埋まっていて、国土交通大臣がその定位置でした。維新が主張する様々な条件を実現するにあたっては維新から閣僚を出した方が話を進めやすいように思われますが、今回は大臣を出さない「閣外協力」となる見通しです。

維新の馬場伸幸前代表も19日に「すぐに閣内に入って全面的に進める環境はできていない。スタートは閣外がいいと思う」と発言。閣外協力となれば1996年「自社さ連立政権」以来です。

武田氏いわく「“連立”とは実質的には協力して総理大臣を選出すること」で、その後の形として大臣を出すか出さないか、という点においては様々な形態があり得るということです。

閣内協力であれば維新が法案や予算案に賛成することをより確実に担保でき、政権の安定感を向上させることができるということで、維新の吉村代表は自民党側から「閣内に入ってもらいたい」という要望があったと話しています。

維新側にも、大臣ポストに就くことで行政機関を直接動かせることで政策の実現可能性が上がるというメリットがあります。

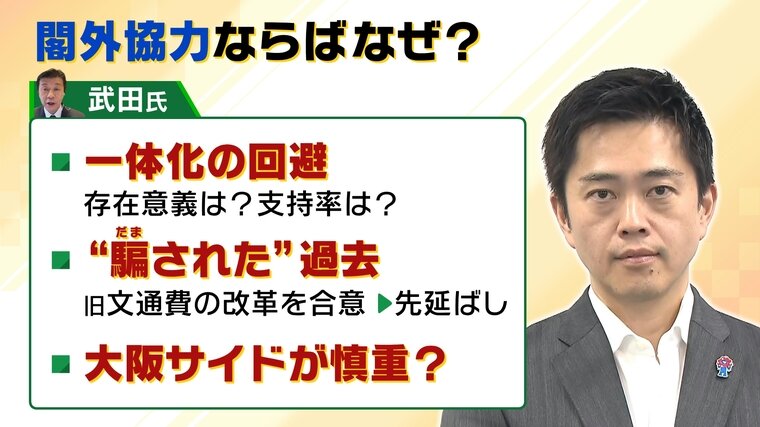

ではなぜ閣外協力を選択するのか?武田氏が挙げるポイントは以下の3つです。

■一体化の回避…維新の存在意義・支持率を維持するため

■“騙された”過去…旧文通費の改革を合意したものの先延ばしにされた経験があるため

■大阪サイドが慎重?…大阪の選挙ではこれまで維新と自民・公明の候補が激しく競い合ってきたため