好みに合うなら、それで満足

それというのも、TBS総合嗜好調査の「住まい」意識の質問に、満足・不満足のように、一方的に増加または減少している「住まいの好み・嗜好」についての選択肢があるため。

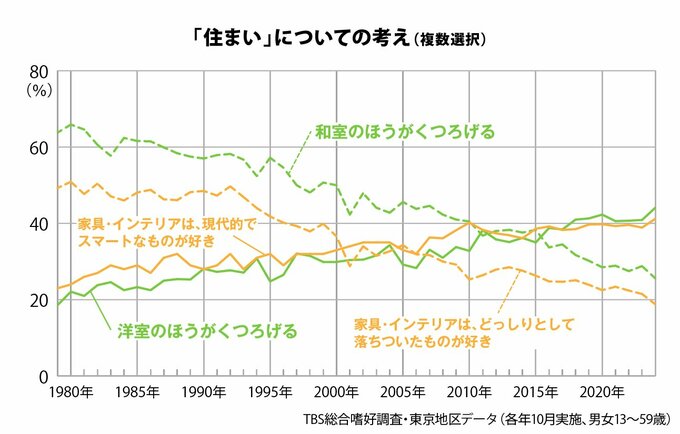

具体的には「くつろげるのは和室か洋室か」と「家具・インテリアでは重厚なものとスマートなものとどちらが好きか」という話題についてのもので、その集計結果が次の折れ線グラフです。

例えば、80年代前半は、家具・インテリアで「どっしりとして落ちついたものが好き」な重厚派が5割、「現代的でスマートなものが好き」なモダン派が2割でした。これが前者は年々減少、後者は年々増加して00年代前半に交差し、直近では重厚派が2割、モダン派が4割に逆転。

さらに劇的なのが、80年代前半に6割だった「和室のほうがくつろげる」和室派の減り具合。当時「洋室のほうがくつろげる」洋室派は2割で、圧倒的な差がありましたが、こちらも同じような成り行きで10年代前半に両者が交差し、直近では和室派が3割弱に半減、洋室派が4割に倍増。

いままでその動向を見てきた「持家・借家」「重厚・モダン」「和室・洋室」という住まいの特徴。これらは必ずしも連動するものではありませんが、多数派から少数派、少数派から多数派になった特徴を組み合わせてみると、次のような読み解きになるでしょうか。

かつては和室に重厚な家具を備えた住まいが憧れの的で、そうした住まいを持家として所有することが望ましかったのかも知れません。筆者の父が構えた新居の作りを思い出しても、戦前・戦中に生まれ、戦後の高度経済成長期を支えた世代はそうだったような気がします。

しかし、便利でモダンな家具が浸透し、そうした家具が似合う使い勝手がよい洋室に慣れていって、好みに合えばそれが借家でも満足、という世代が増えていったのかも知れません。

この9月16日に国土交通省が発表した「令和7年都道府県地価調査の概要」によると、住宅地の全国平均は前年より1.0%上がり、4年連続で上昇。

「価格が高すぎて住めない――。近年とくに、都内の住宅価格についてそう嘆く声が広がっていたが、その傾向はさらに続きそう」(朝日新聞、2025年9月17日)とのこと。

夢のマイホームは本当に高嶺の花。もちろん手に入れば満足ですが、がたが来てても、好みに合う住み心地ならお気に入り。愛着を持って過ごした場所だからこそ満足できる「住まい」になる……、とでも思わないと、ちょっとやってられないご時世ですね。

注1:TBS総合嗜好調査は、衣食住から趣味レジャー、人物・企業から、ものの考え方や行動まで、ありとあらゆる領域の「好きなもの」を調べる質問紙調査です。TBSテレビが、東京地区(1975年以降)と阪神地区(1979年以降)で毎年10月に実施し、対象者年齢は、1975年が18~59歳、76~2004年が13~59歳、05~13年が13~69歳、14年以降は13~74歳となっています。

注2:1977年に18個の選択肢による質問が行われましたが、78年は実施がなく、79年からは現在まで毎年実施されています。また、85年以降は「室内の飾りつけ」などの意見も合わせて尋ねています。選択肢の数も折に触れて増え、2024年調査では46個でした。

注3:複数選択の質問なので、現在の住まいに「満足している」と「不満である」を両方選ぶ人も稀に1~3人くらい現れますが、そのような人は以後の集計で除いています。

注4:「持家」は「持家独立家屋」と「持家共同家屋(分譲のマンション・アパートなど)」の合計、「借家」は「借家独立家屋」「木造の借家共同家屋(民間のアパートなど)」「鉄筋の借家共同家屋(賃貸マンション、公団、公社のアパート等)」の合計です。このほかに「社宅・官舎」や「その他」もありますが、ここでの集計からは省いています。

引用・参考文献

●国土交通省 令和7年都道府県地価調査の概要 2025年9月21日閲覧

<執筆者略歴>

江利川 滋(えりかわ・しげる)

1968年生。1996年TBS入社。

視聴率データ分析や生活者調査に長く従事。テレビ営業も経験しつつ、現在は法務・コンプライアンス方面を主務に、マーケティング局も兼任。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。