子ども達の姿が殊更に少なかった『文弥人形』の世界

佐渡の伝統芸能「文弥人形」をご覧になったことはあるでしょうか。

年々、芸を継ぐ人が少なくなる中で、未来へつなげる取り組みが始まっています。

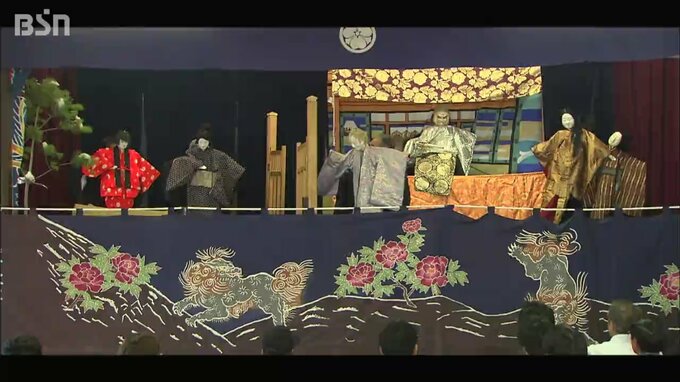

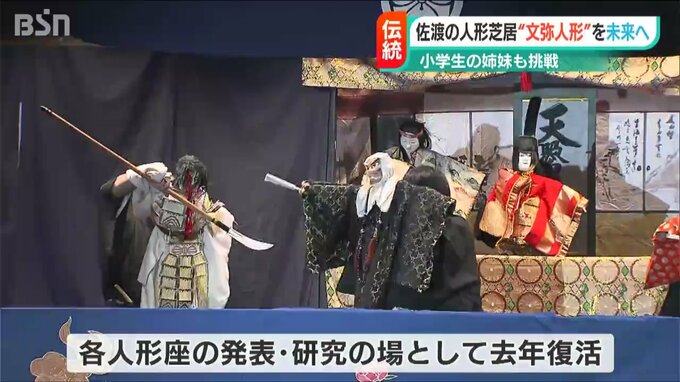

哀調を帯びた「文弥節(ぶんやぶし)」と呼ばれる浄瑠璃に合わせて繰り広げられる人形芝居。

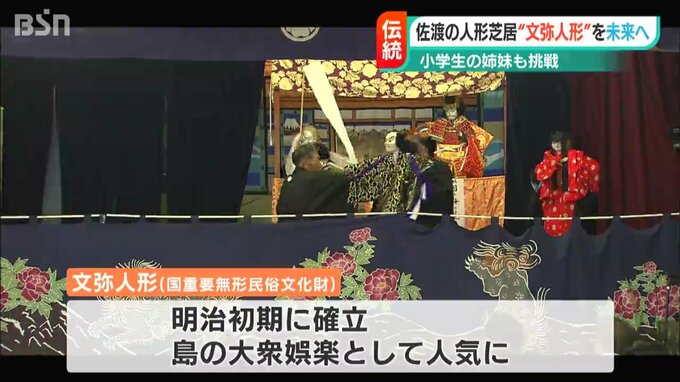

明治始めに出来た『文弥人形』は、島の大衆娯楽として親しまれ、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。

その文弥人形を楽しく学んでもらおうと、新たな取り組みが始まりました。

その文弥人形を楽しく学んでもらおうと、新たな取り組みが始まりました。

「上手に頭動けるようになったじゃない」

「子どもって本当早いんだよね」

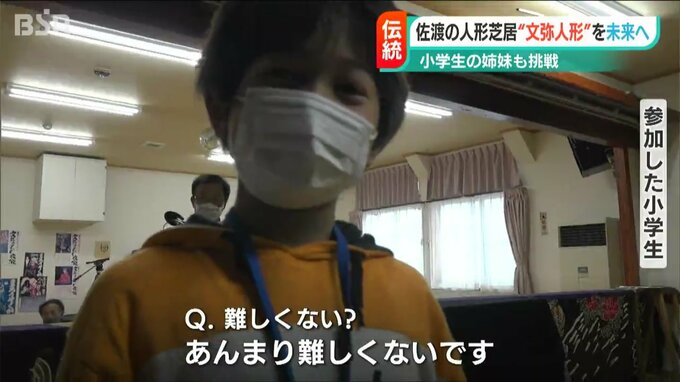

「あんまり難しくないです」

小中学生と保護者に向けて、女性中心の人形座「常磐座(ときわざ)」が人形の遣い方を指導する人形芝居教室を開いていました。

今回、その教室に小学生の姉妹が参加していました。

10歳の三島穂風(みしま・ほのか)さんと、7歳の天瑠(てる)さんです。

学んでいるのは、文弥人形の初級編『弁慶と牛若丸の出会いの場面』。

学んでいるのは、文弥人形の初級編『弁慶と牛若丸の出会いの場面』。

片方の手で人形の首を操り、もう片方の手で扇子や刀を動かします。

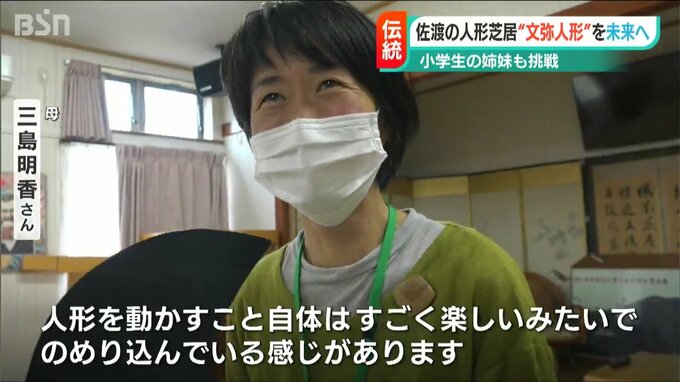

【母・三島明香さん】

「『重たかった、疲れた』とか言いますけど、人形を動かすこと自体はすごく楽しいみたいで、のめり込んでいる感じはあります」

教室を主催した佐渡文化財団によりますと、明治期には島内各地域に人形座が51あったそうですが現在では9つに減少。

娯楽の多様化、そして少子高齢化が要因です。

【佐渡文化財団 宇治美徳さん】

「どの芸能のジャンルにおいても、担い手不足というのが課題になっている。特に文弥人形の現場では子ども達の姿を見る機会が少なかったので、今回企画させていただいた」

11月20日、親子教室全6回の練習の成果が披露されました。

人形座が集う定期公演会が舞台です。

この公演会は、互いに芝居を見合って研究するための場として去年、十数年ぶりに復活したものです。

この公演会は、互いに芝居を見合って研究するための場として去年、十数年ぶりに復活したものです。

三島さん姉妹も、本番直前の舞台裏に控えていました。

【姉・穂風さん】

「扇子を開いてポーズ、最後決めるところをきれいにやりたい」

【妹・天瑠さん】

「緊張する」

そして、いよいよ本番を迎えます…