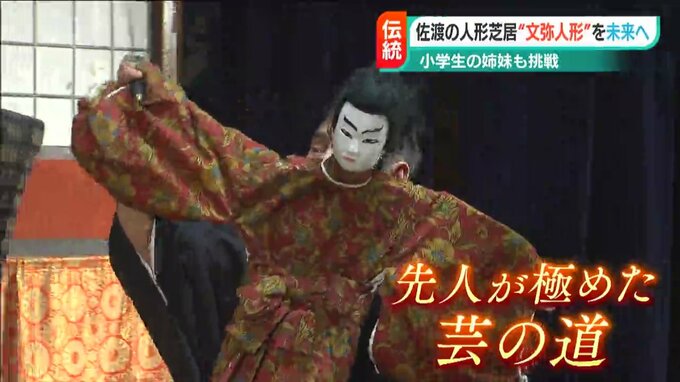

近松門左衛門の作品を 当時のままの姿で見られるのは佐渡だけ

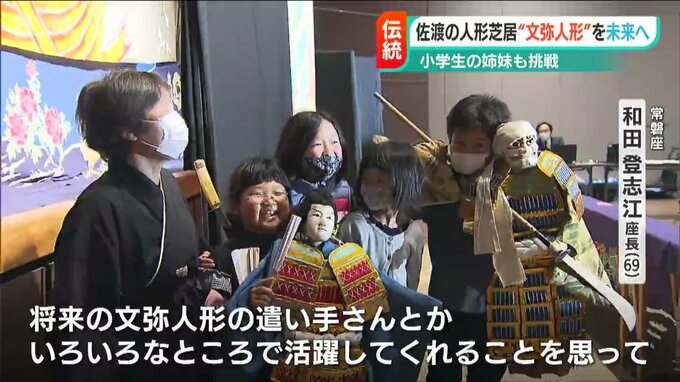

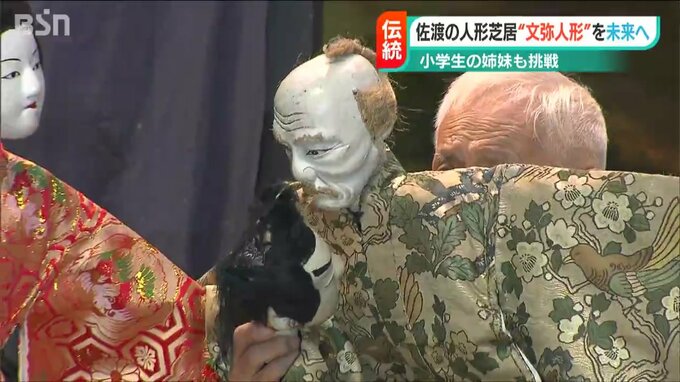

勇ましく登場した弁慶に続いて、穂風(ほのか)さんが操る牛若丸も登場しました。子ども用に本来15分ほどの演目をギュっと短縮していますが、刀を鳴らし合う戦いの場面は見せどころです。

そして、最後の扇子もきれいに決まりました。

【姉・穂風さん】

「戦う所と最後決めるところを、ちゃんと人形あげて出来たから、うまくいったなと思った」

妹の天瑠さんも、大きな人形をしっかり持ち上げて、最後まで演じ切っていました。

【妹・天瑠さん】

「緊張したけど楽しかった」

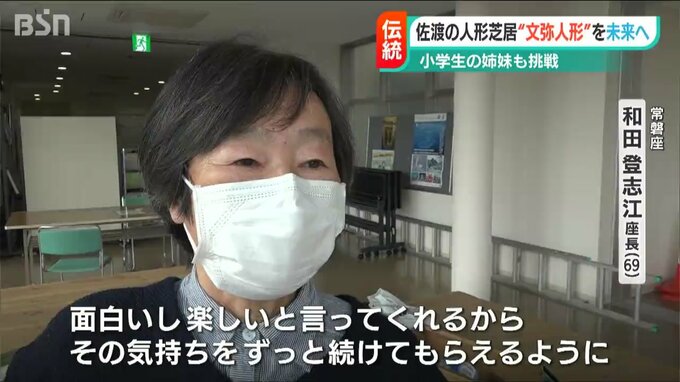

【常磐座 和田登志江座長】

「『面白いし、楽しい』と言ってくれるから、その気持ちをずっと続けてもらえるように…。将来は文弥人形の遣い手さんとか、色々な所で活躍してくれることを思って、指導を頑張ってやりたいと思っている」

【母・三島明香さん】

「堂々とできていた、と私もびっくり。子どもを通して、やっている方、演じている方達のすごさというか、本当にそこに魂があるような人形の重みを思って、すごいなと見ていました」

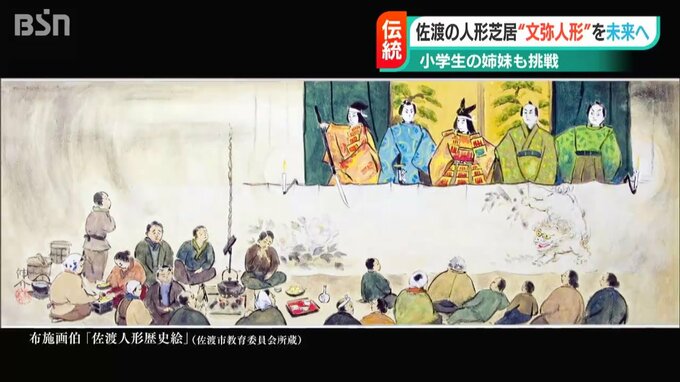

こうした“一人遣いの人形”を見られるのは佐渡ならではだと専門家は言います。

【千葉大学大学院人文科学研究院 田草川みずき准教授】

「近松門左衛門らの作品を、当時のままの一人遣いの人形で見られるというのは、本当にない」

【観客】

「胸キュンでした。昔のお祭りなんかは文弥で成り立っていましたから」

「人情味があふれている、ぜひつながっていくのを望みます」

子ども達への指導は、ほかの人形座も歓迎しています。

【野浦双葉座 臼杵春三座長】

「なかなか教える人も大変だし、関心をもってくれることはありがたい」

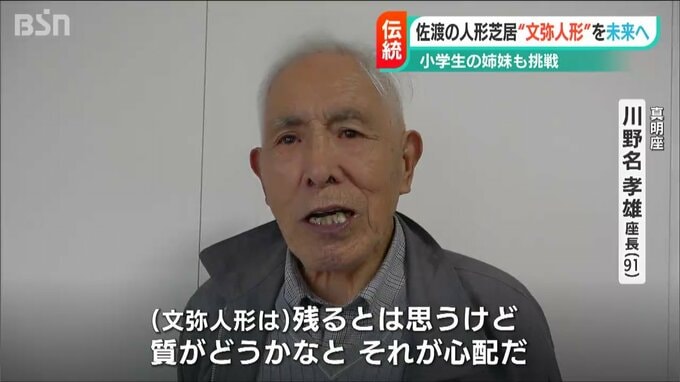

心配の声もあります。

80年近く人形を遣ってきたある座長は、芸能としての質を指摘します。

【真明座 川野名孝雄座長】「文弥人形は残るとは思うけど、質がどうかなと。それが心配だ。やっぱり苦労がないから、昔の人みたいに」

先人たちが極めた芸の道。

形だけではなく、その“技”をどう継承して未来へ繋いでいくのか…。

模索が続いています。