▼しまくとぅば普及センター長 狩俣繁久 琉大名誉教授

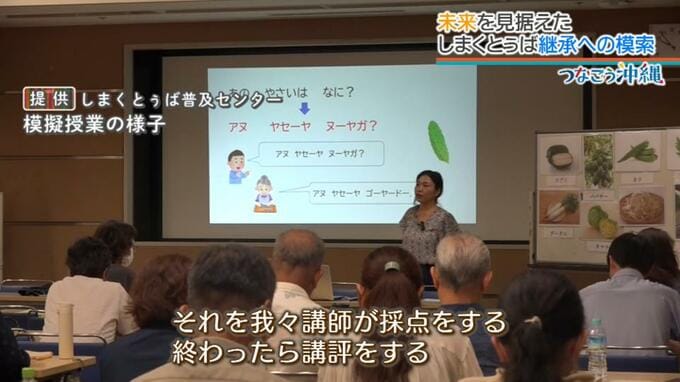

「方言を喋れるからって教えられるわけじゃない。実践力を付けるために受講生全員に『模擬授業』をやってもらうように変えました。受講生を生徒・小学生に見立てて授業をやる。それを我々、講師が採点し、終わったら講評をする。10年後、20年後、30年後、40年後どうあるべきなのかを考えて今しないとね」

狩俣名誉教授は、しまくとぅばを継承することは「多文化理解の下地づくり」だと話します。

▼しまくとぅば普及センター長 狩俣繁久 琉大名誉教授

「自分が生まれ育った土地の文化や、自然を大切にするということなんじゃないですか。自分の文化を大切にするけど、相手の文化も大切にする。相手のしま(=故郷)も大切にする。多文化理解、多言語教育の下地をつくることができますよね」

地域、行政がそれぞれの立場で継承のあり方を模索する取り組みは、SDGsの目標につながっています。

▼しまくとぅば普及功労者 天願綾子さん(78)

「地域においては、子どもたちを中心に普及継承活動をやっていく。やっていくには、自分が魅力ある者じゃないと子どもたちを惹きつけられないので、まず自分磨きですね」

▼県しまくとぅば普及推進室 大嶺一治 室長

「ちゃんと効果が目に見えて県民の皆さんが実感できて、『しまくとぅば、本当に継承につながっているね』というような取り組みをやっていきたいと思います」

「しまくとぅばの日」が制定されて来年で20年。普及・継承への模索はこれからも続きます。

制定から来年で20年 地域との連携が鍵

県の意識調査では、7割以上が学校教育への導入に肯定的な一方、およそ6割が、「授業以外の活動で取り組んでほしい」と教育現場への導入に、慎重な姿勢が伺えます。

県は、来年度以降、しまくとぅば教育における目標設定や発達段階に応じた学習内容のあり方などを検討したいとしています。

さらに、天願さんのように地域で活動を続ける方々との連携や経済的な支援なども重要な鍵となりそうです。