県内各地で地道な取り組みが続けられるなか、県が昨年度実施した「しまくとぅば県民意識調査」では、「しまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合」は42.5%で、前の年度に比べて5.7ポイント増加したものの、調査を開始した2013年度の58%からは大きく減少。

県は、2031年度までにこの割合を60%まで引き上げる目標を掲げていて、依然として普及・継承が課題です。

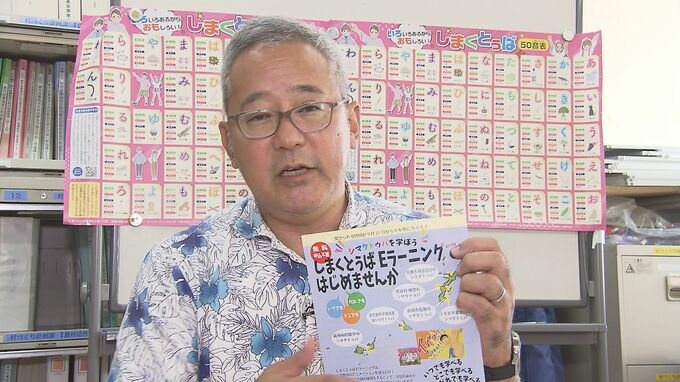

▼県しまくとぅば普及推進室 大嶺一治 室長

「学校教育にどのように取り入れてもらうかという観点から、検討を進めている状況になっております」

県は、おととしから2年間、学校関係者を含め、学校教育への導入などについて検討を重ねましたが…

▼県しまくとぅば普及推進室 大嶺一治 室長

「全県的に一律にやるのは難しいという結論が出たところですが、教材や指導方法をどう作り上げていけるのか、今後の展望として持っております」

そんななか、県が取り組むのが「しまくとぅばアーカイブ事業」です。県内5つの地域(国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語)を中心とした文法調査をはじめ、来年度の完成をめどに、教材用のテキストの制作などを進めています。

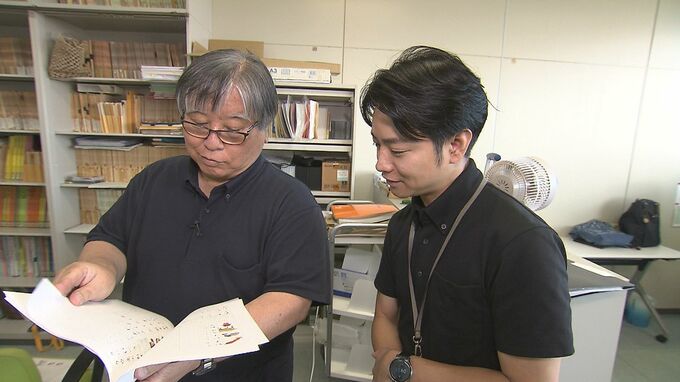

▼しまくとぅば普及センター長 狩俣繁久 琉大名誉教授

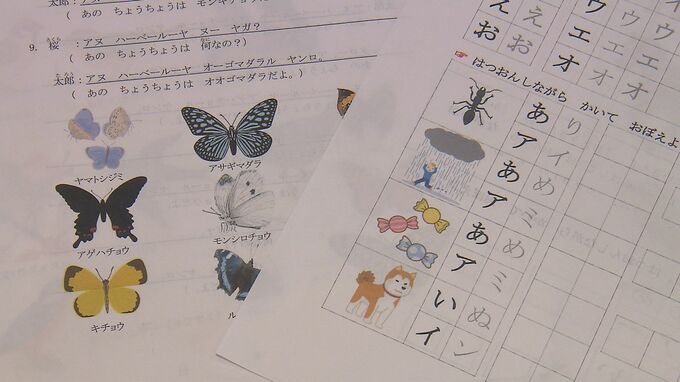

「仮名文字を小学1年生に教えるもの、『あり(蟻)』は『あい』、『あめ(雨)』は『あみ』、『いぬ(犬)』は『いん』とかね。平仮名と対応させて書く。しまくとぅばを勉強すると、ただ喋れるだけじゃなくて言語運用能力が高くなる」

しまくとぅばの普及・継承活動の中枢を担う「しまくとぅば普及センター」のセンター長、琉球大学の狩俣繁久名誉教授。

言語学に基づく体系的な学びにつなげようとテキストの制作に励むほか、「しまくとぅば講師養成講座」の改革も行いました。