■「実質消費」も「実質GDP」もコロナ前の水準に届かず。2023年世界同時不況で日本はどうなる?

アメリカもヨーロッパもマイナス成長を視野に入れる景気後退が迫っているとしたら、日本はどうなるのか。

――日本は物価高で大変だと言っているが、中身を見るとだいぶ違うということか。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

はい。基本的にはサービスがほとんど上昇していないということです。アメリカは7%、欧州は10%ですが、日本は3.7%のインフレで済んでいる。それはサービスがほとんど上がってない、つまりサービス産業から見れば(価格に)転嫁していないということでもあるので、企業は結構しんどいと思います。

賃金が上がっていないということの裏返しでもある。アメリカで起こっているような賃金の上昇と物価の上昇が同時に起こるというような現象にはまだなっていないということだ。

――日本は年末ごろまでに物価上昇率が4%近くまで行くかもしれないが、日銀が言っているように来年になれば上昇率は落ちていくのか。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

昨年末からいろいろなものに関しては上がってきましたので、さらにということは考えにくいのです。来年の初めぐらいからインフレ率が少しずつ下がってくるというのは、日本もそうだし他もそうです。そろそろ日本もピークアウトに近くなってきていると思います。

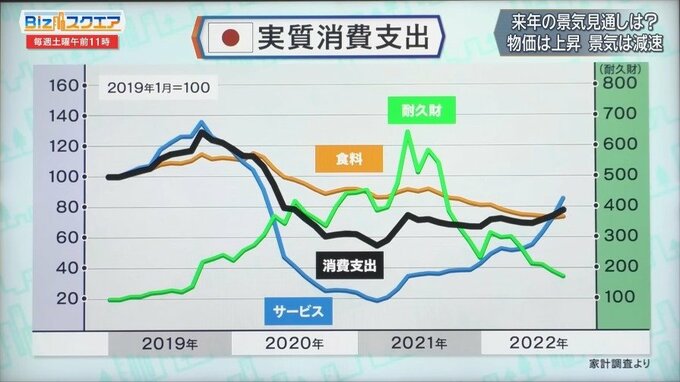

日本の実質消費を見ると、2019年の1月を100とした場合、サービスは20年、21年と大きく減少し、今年に入り上昇傾向となっている。一方、家電製品や家具などの耐久財は大きく増加した後、現在は下降傾向にある。

――コロナ前に比べて実質消費はまだマイナス、つまりコロナ前に戻っていない。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

日本の消費はかなり弱いのです。しかも一見緩やかに上がっているようだけれども、サービスがどん底の状態からようやく回復し始めていることが経済成長を何とか押し上げているという状況です。

――2022年の後半で急激に伸びているのは行動規制が解除されてリベンジ消費が出ているからか。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

それでもまだ戻っていないわけです。一方、耐久財の落ち込みの激しさ、食料も節約志向が出ているわけですから、全体としては厳しい状況です。

――日本の場合は、巣ごもり需要で伸びた耐久財も、巣ごもりが終わると急速に落ちている。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

アメリカはここまで落ちていません。日本の場合は耐久財の価格が輸入材の高騰で上がってきていることも、需要を冷え込ませていると見ています。

――実質GDPもコロナ前の水準を回復していない。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

低い水準にあった設備投資がやっと上がってきて、これからこれが日本の成長率を押し上げてきます。消費も少しずつ回復するということで、やっと今回復モードに入ってきたかなというところです。一方で、貿易収支が赤字になっているので、こちらがGDPを下押ししているということで、全体としてみると日本の景気もすごくいいというわけではないです。

――来年、世界同時不況入りすると、日本の場合はグローバル輸出が打撃を受ける。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

2021年は中国向けの輸出がすごく良かったのです。それが下がってきていますから、中国の経済不振が日本の製造業にも打撃を与えていますし、アメリカ、欧州も日本からの輸入がそんなに増えているわけではありません。

――せっかく2%を超える物価高が実現してきたわけだから、それを賃金上昇につなげて好循環を起こし、一層の成長をというバラ色のシナリオに期待をつないでいるわけだが、それは今の状態では実現しづらいのか。

慶応義塾大学 白井さゆり氏

確かに名目賃金はここ数年ではないぐらい、前年比で12%ぐらい上がっているのです。ところがインフレになっていますので、実質賃金がかつてないぐらい落ち込んでいるので、なかなか好循環になりません。世界経済はこれから難しくなってきますので、企業もボーナス調整はすると思うのですが、固定給や定昇をどんどん上げるというのは難しいのかなと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 11月26日放送より)