40年ぶりの物価上昇が続く中、スーパーなど小売店は年末に向けて消費拡大を狙うが、消費者の生活防衛意識は高まっている。厚生労働省の調査では、2022年に賃上げを実施した、もしくはこれからする企業は増加し、明るい兆しは見えるものの、実質賃金は落ち込んでいる。2023年には世界同時不況も予想される中、日本経済の行方は不透明だ。

■東京23区の消費者物価指数は歴史的な伸び率。米金利は5%超か

11月25日に発表された東京23区の消費者物価指数は、11月中旬時点で前年比3.6%上昇した。40年7か月ぶりという歴史的な伸び率だ。都市ガス代が33%、電気代は26%上昇した。食用油40.4%、ハンバーガー18.3%など食料が上がっている。

物価高を克服する賃上げが広がるかが課題だが、明るい兆しもある。厚生労働省が2022年7月から8月にかけて全国2020社に行った調査によると、「賃金を引き上げた」もしくは「引き上げる」と答えた企業は前年より5ポイント増加し、85.7%に上った。平均の引き上げ額は5534円で、新型コロナによる業績の悪化が徐々に回復しつつあることが要因として挙げられている。

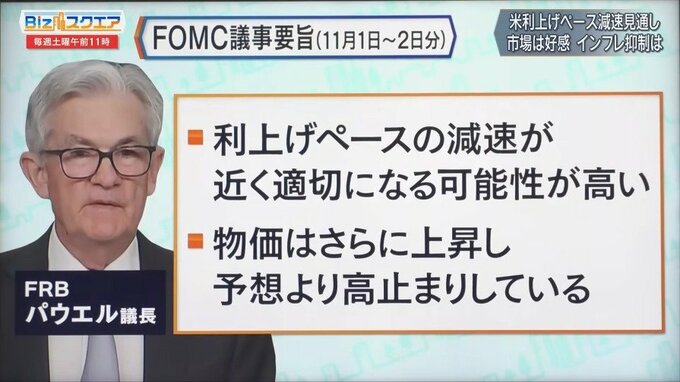

米国では11月のFOMC(米連邦公開市場委員会)の議事要旨が発表された。出席者の大多数が「利上げペースの減速が近く適切になる可能性が高い」との見方を示した。12月の会合で利上げ幅を0.5%に縮小する可能性を示唆した。市場では急速な金融引き締めへの懸念が後退し、ダウ平均株価は4月以来約7か月ぶりの高値をつけた。専門家の分析は…

岡三アセットマネジメント シニア・ファンドマネージャー 前野達志氏:

マーケットのここまでの動きはちょっと先走りすぎている、やや楽観的過ぎるようにも見えます。仮に来年の景気がパウエル議長の言うようなソフティッシュランディング(揺れる軟着陸)であれば、今の株式市場の上昇は間違っていなかったということになるかもしれませんが、それはなかなか難しいでしょう。今までのアメリカの経済を見ても、FRBが利上げをこれだけ続ければ、必ず景気後退になっていますので、来年の景気後退がハードなものになれば、いま足元で株式市場が上がってきているのは間違いだったということにもなり得ます。

――利上げの終着点はどこなのか。

岡三アセットマネジメント 前野達志氏:

これまでの急激な利上げの影響も出てくると思いますし、川上の方のインフレに関しては落ち着きが見えてきていると。川下もある程度ピークアウト感が見えてきていると認識しています。その状況の中で、FRBとしても今までの利上げの効果を見極めようではないかという状況になってきていることは確かだと思います。個人的には、12月に0.5%、来年の1-3月期に0.25%で一旦打ち止め、2024年に入ると利下げが始まるという見通しを持っています。

FOMCの議事要旨では、「利上げペースの減速が近く適切になる可能性が高い」、「物価はさらに上昇し予想より高止まりしている」としている。

――市場は利上げペースの減速というところに焦点を合わせて楽観的になっているが。

慶応義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

パウエル議長が11月に強調したのは、これから利上げのペースが緩やかになることに注目するのではなく、あとどのぐらい上げるのか、高い水準をいつまで維持するかの方が重要だということだったのですが。

日米欧の政策金利を見ると、日本はマイナス金利のままだが、欧米は上げてきた。

――特にアメリカは3倍速利上げ4連発というのをやったので、少しペースは落ちてくるだろうということだが。

慶応義塾大学 白井さゆり氏:

私は5%を超えてくると思っていますし、その水準を来年ずっと維持すると思っています。